アクセス解析とは│分析のポイントを初心者向けに解説

「アクセス解析とは具体的に何を解析するのか」「どのような指標を参考にすればよいのか」「どのようなツールを使用するのか」など、疑問に感じているのではないでしょうか?この記事では、アクセス解析の概要から目的・参考にする指標・おすすめのツールまで初心者にも分かりやすく解説します。

アクセス解析とは?

アクセス解析とは、自社が運営するサイトへどのようなユーザーが訪問しているのか、どのような経路で流入しているのか、サイト内をどのように回遊しているのかなど、ユーザーの属性や行動を過去のデータから分析する作業です。

現時点におけるサイトの状況や問題点、課題の把握、埋もれている情報の抽出、実施している施策の効果検証を目的として行います。

アクセス解析に必要なデータは、Googleが無償で提供しているツールで取得できますが、後述するUser Insightのようなヒートマップツールや、Similarwebのような競合分析ツールを併用することで、さらに踏み込んだ解析が可能です。

アクセス解析で確認できる指標

アクセス解析ツールでは様々な指標を確認することができます。

▼ アクセス解析で確認できる指標内容は以下の通りです。

- ユーザーの属性(性別、年齢、地域など)

- ページ閲覧数・ページ訪問者数

- サイト訪問者の経路

- ページのCV数・CVRの確認

- サイトへのアクセスキーワード

これらの指標を期間やURL、流入元を絞って分析することができます。各指標の具体的な内容については、後ほど紹介します。

アクセス解析をする目的

アクセス解析は表示されたデータを把握するだけでは意味がありません。何のためにアクセス解析をおこなうのか、目的を明確にした上で取り組むことが重要です。

▼ アクセス解析をおこなう代表的な目的は以下の3つです。

- 現状の課題を把握する

- 施策の効果検証

- 売り上げに繋がる新たな情報の発見

現状の課題を把握する

アクセス解析の目的の1つ目は、自社サイトの現状の課題を把握することです。なぜなら、サイトを訪れているユーザーの属性や、抱えている問題を把握していなければ、適切なサイトの改善ができないからです。

例えば、アクセス解析を行うことによって、以下のようなユーザーの属性を確認できます。

- どの年齢層からのアクセスが多いのか

- 男性と女性のどちらが多いのか

- どの地域に居住しているのか

- どの端末からアクセスしているのか

- 購買意欲が高いのか

▼ また、以下のような問題を抱えるサイトの課題を抽出することも可能です。

- 特定のページだけ滞在時間が短い

- 直帰率・離脱率が高いページがある

- オーガニック検索からの流入が少ない

- PV数は多いのにCVRが低い

アクセス解析をすることで、サイトがどのような状態にあるのかを把握でき、課題の解決に取り組みやすくなります。

施策の効果検証

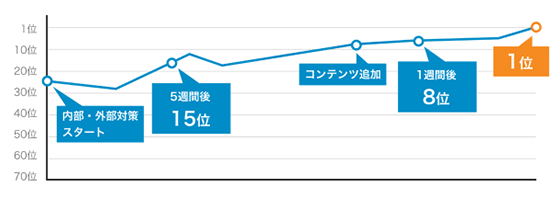

アクセス解析では、現在の過去のデータを比較することができるため、実施したSEOや広告・SNS集客の効果検証ができます。

例えば、施策前と施策後の「PV数の比較」「CTRの比較」「離脱率の比較」などをおこなうことで、施策の効果や出稿している広告を続ける意味があるかどうかを正確に判断することができます。

そのため、WEB集客を目的とした施策をおこなう場合は必ずアクセス解析をおこないましょう。なぜなら、計画通りに施策を実施しても施策の効果が出ていなければ意味がないためです。

施策を実施する前後にアクセス解析をすることで、「実施した施策が効果的だったのか?」「どのような指標が改善されたのか?」を検証し、PDCAを回すことで費用対効果を高めながら集客数を増やすことが可能です。

売り上げに繋がる新たな情報の発見

アクセス解析の目的の2つ目は、売り上げに繋がる新たな情報の発見です。

アクセス解析を行うことで、想定していた路線との違いから新たなコンバージョンに繋がる情報を発見できる場合があります。

また、コンバージョンに繋がる時間帯や、属性などを把握することで新たな施策を打ち出すきっかけにも繋がります。

▼ 具体的には、以下のような情報がアクセス解析によって発見できると言えます。

- 想定していなかったキーワードからの流入

- 想定していなかった年代層・属性からの流入

- CVRが高い導線

計画通りにサイトを運営していても、想定の範囲外のユーザーがサイトにアクセスすることはよくある話です。自社にマッチしたユーザーなのかを判断した上で計画の見直しを実施すれば、よりユーザーニーズを満たし、売り上げを伸ばすことができるかもしれません。

アクセス解析の事前準備

アクセス解析の目的を決めたら、次にアクセス解析を始めるための事前準備をおこないます。事前準備では、アクセス解析をおこなう際の判断基準となる指標を設定します。

事前に設定をしておくべき項目を解説します。

- KGIを設定をする

- KPIの設定をする

- 検証に使うべき仮説を設定する

KGIを設定をする

アクセス解析をおこなうためには、具体的に定量的な目標値(KGI)を決める必要があります。KGIを何にするかはサイトによって異なります。

例えば、BtoB向けのメディアサイトであれば、資料ダウンロード数や問い合せ数をKGIに設定し、BtoC向けのECサイトであれば、1ヶ月あたりの購入数や購入率、平均顧客単価などを設定します。

KGIを設定せずにアクセス解析をしても、「このくらいが適切なのかな?」となってしまい、次にどのようなアクションをすれば良いのか戦略を立てることができません。

そのため、KGIを設定する際は、具体的な数値を適切、明確に設定することが重要です。曖昧な数値や期間を設定するのは避けましょう。具体的には、「売上高を上げる」ではなく、「半年後の売上高を120%にする」などです。

また、何をKGIとして設定するかにより、アクセス解析のどの指標に注意して確認するべきかが変わります。

■ ポイント

「KGI」とは、企業がビジネス戦略を達成するための最終的な定量目標です。Key Goal Indicatorの頭文字を取ってKGIと呼ばれています。KGIを日本語に訳したものは「重要目標達成指標」です。一般的には、売上高や、利益率などが該当します。

KPIの設定をする

KGIを設定したら次にKGIを達成させるために必要な指標を洗い出し、中間目標としてKPIを設定します。KPIはKGI同様、目標が達成しているかがすぐに分かるよう、具体的な数値を設定をします。

例えば、WEBサイトを運営するKGIがコンバージョン数の場合、KPIはコンバージョン率やPV数、クリック数、クリック率、UU数があたります。具体的な数値設定としては、「WEBサイトのPV数を3ヶ月後に5,000PV以上にする」などです。

【リンゴを販売しているCVRが1%の通販サイトのKGI・KPI設定例】

・KGI=リンゴを100個販売する

・KPI=10,000PV数

もしくは、

・KGI=リンゴを100個販売する

・KPI=CVR2%にする

■ ポイント

「KPI」とは、Key Performance Indicatorrの略で、前述したKGIの実現に向けて計画が進んでいるかを確認するための指標です。中間目標とも言われており、日本語に訳すと「重要業績評価指標」になります。

検証に使うべき仮説を設定する

アクセス解析を行う前には、検証に使うべき仮説を設定する必要があります。

なぜなら、アクセス解析で得られる指標の数値だけを見ても「サイトの運営が上手くいっているのか?」「どこに問題があるのか?」が分からないからです。

例えば、PV数だけを重視してCV数を軽視していると、CVRが高いページを見逃してしまうかもしれません。事前にKGIやKPIを設定し、仮説を立てておくことで、計画通りに進んでいるのかを検証することができます。

アクセス解析で覚えておくべき指標

アクセス解析では、さまざまな専門用語が使用されます。正確な意味を理解していなければ、問題点を見逃してしまったり、適切な改善策を講じられません。

概要をしっかり理解し施策に活かしましょう。

【アクセス解析に関する覚えておくべき指標と概要】

| 指標 | 概要 |

| PV数 | ページが表示された回数 |

| セッション数 | ユーザーがサイトを訪問した回数 |

| UU数 | サイトを訪れたユーザー数 |

| ランディングページ | サイトを訪れたユーザーが最初にアクセスしたページ |

| 滞在時間 | 該当ページから他のページへ移動するまでの時間 |

| 直帰率 | ランディングページで離脱したセッションの割合 |

| 離脱率 | 該当ページで離脱したセッションの割合 |

| コンバージョン率 | 該当するページからコンバージョンを獲得した割合 |

また、Googleユニバーサルアナリティクス(UA)から、Googleアナリティクス4(GA4)へ移行しますが、それぞれで指標の定義が異なるケースもあります。

ここからは、それぞれの指標の意味・定義について解説します。

PV数

「PV数」とは、指定した期間にユーザーが特定のページにアクセスした回数です。Pageviewを略してPVと表記されたり、ページビューと呼ばれたりする場合もあります。

同じユーザーが、「ページA→ページB→ページA」と移動した場合、ページAのPV数は「2」、ページBは「1」とカウントされます。

Googleユニバーサルアナリティクス(UA)では、「ページビュー数」と表示されますが、Googleアナリティクス4(GA4)では「表示回数」へ変更しています。

▼ PV(ページビュー)については、別記事で詳しく解説しているので興味がある方は以下ページをご確認ください。

セッション数

「セッション数」とは、サイトを訪れたユーザーのセッションの合計回数です。

セッションとは、ユーザーがサイトを訪れて離脱するまでの一連の行動を指す用語です。

同じユーザーが「ページC→ページD→ページC」と移動した場合、ページC及びページDのセッション数は「1」とカウントされます。ページCのPV数は「2」になりますが、セッション数が2になるわけではありません。

他のページへ移動せずにページが表示されたままの場合は、Googleユニバーサルアナリティクス(UA)では最後の操作から30分経過したタイミング、もしくは0時をまたぎ、日付が変わったタイミングでセッションが終了したとみなされます。

一方、Googleアナリティクス4(GA4)では、30分操作が行われなかった場合のみセッションが終了となり、日付をまたいでもセッションは終了しません。

UU数

「UU数」とは、指定した期間にサイトを訪れたユーザーの人数です。Unique Userを略してUUと表記されたり、ユニークユーザーと呼ばれたりします。UU数では、指定した期間中に同じユーザーが複数回サイトを訪れても、1回とカウントします。

Googleユニバーサルアナリティクス(UA)及び、Googleアナリティクス4(GA4)では、UUもしくはユニークユーザーという用語は使用されておらず、「ユーザー」「新規ユーザー」「アクティブユーザー」と表示されます。「ユーザー」がUU数を指すケースとそうでないケースがあるので注意が必要です。

▼ UU(ユニークユーザー)については、別記事で詳しく解説しているので興味がある方は以下ページをご確認ください。

ランディングページ

アクセス解析における「ランディングページ」とは、ユーザーがサイトを訪れた際に、最初にアクセスしたページです。リスティング広告などのWEB広告で用いられる「ランディングページ」とは、意味が異なります。

ランディングページを確認することで、ユーザーがどのような流入経路でサイトを訪れているのかを推測することができます。

▼ ランディングページ最適化については、別記事で詳しく解説しているので興味がある方は以下ページをご確認ください。

滞在時間

「滞在時間」とは、ユーザーがページを訪れてから、他のページへ移動するまでの時間です。

ユーザーがページの閲覧を開始し、他のページへ移動せずにそのままブラウザを閉じた場合、つまり直帰した場合は滞在時間は0秒とカウントされます。セッションが終了したとみなされた場合や外部ページへ移動した場合も同様です。

Googleユニバーサルアナリティクス(UA)では、「平均ページ滞在時間」という指標がありましたが、Googleアナリティクス4(GA4)ではなくなっており、新たな指標として「平均エンゲージメント時間」が登場しています。

直帰率

「直帰率」とは、ランディングページで離脱したセッションの割合です。

Googleユニバーサルアナリティクス(UA)では「直帰率」という指標がありましたが、Googleアナリティクス4(GA4)ではなくなっています。

▼ 直帰率については、別記事で詳しく解説しているので興味がある方は以下ページをご確認ください。

離脱率

「離脱率」とは、特定のページにアクセスした回数に対し、ユーザーがどこのページを最後に離脱しているのかの割合を示す数値です。

▼ 離脱率については、別記事で詳しく解説しているので興味がある方は以下ページをご確認ください。

CVR(コンバージョン率)

「コンバージョン率」とは、該当するページもしくはユーザーからコンバージョンを獲得した割合です。

Googleユニバーサルアナリティクス(UA)では、セッションベースのコンバージョン率のみでしたが、Googleアナリティクス4(GA4)では、「ユーザー コンバージョン率」と「セッションのコンバージョン率」に分かれて表示されています。

▼ コンバージョン率については、別記事で詳しく解説しているので興味がある方は以下ページをご確認ください。

アクセス解析のポイント

効果的なアクセス解析を実施するためのポイントは以下の4つです。

- 自社サイトのボリュームゾーンを把握する

- 過去データとの比較をする

- 継続した分析を行う

- 成果に繋がるべき検索クエリの確認をする

自社サイトのボリュームゾーンを把握する

効果的なアクセス解析を実施するためには、自社サイトのボリュームゾーンを把握することが重要になります。「ボリュームゾーン」は、アクセス数が多いページを指します。

実際にユーザーがアクセスしているページを確認しなければ、ユーザーがどのような流入経路からアクセスしているのか、どのようなデバイスでページを閲覧しているのか、ページを閲覧した後はどのページへ移動しているのか、といった情報が十分に得られないからです。

例えば、スマホからの流入を前提としてページを作成していたのにPCからの閲覧が多かった場合、内容を修正する必要があるでしょう。ボリュームゾーンからユーザーの傾向を把握することで、効率良くサイトの改善が実施できるようになります。

ただし、自社がターゲットとしていないユーザーからの流入が多いページについては、対策を実施しても十分な効果が得られない可能性が高いため、改善する必要があるかを確認したうえで改善しましょう。

▼ ボリュームゾーンを把握するには、下記内容を把握します。

- 流入経路

- ランディングページ

- 閲覧しているデバイス

過去データとの比較をする

効果的なアクセス解析を実施するためには、過去データとの比較をすることが重要になります。現在のデータだけを確認しても、サイトの運営がうまくいっているのか、悪化しているのかを判断できないからです。

3ヶ月前、もしくは半年前のデータと比較することで、過去に実施した施策が効果を発揮しているのか、どのような指標が伸びているのかが初めて把握できるようになります。

また、施策を打った前と後とのデータの比較も確認しましょう。様々な点のデータ比較をすることが重要です。

継続した分析を行う

効果的なアクセス解析を実施するためには、継続した分析が必要です。継続的に分析を行わないとサイトの運営がうまくいっているのか、悪化しているのかを判断できないからです。

3ヶ月おき、半年おきといったように決まったサイクルでアクセス解析を実施することで、アクセス数や検索順位が急激に低下したページがないか、これまでコンバージョンが獲得できていたのにコンバージョンが得られなくなったページがないかといった、見逃しやすい変化を早期発見できるようになります。

継続的におこなう際には、中長期的なKGIとは別に月々の目標も建てた上で分析をおこなうとPDCAを早く回すことができるため効果的です。

成果に繋がるべき検索クエリの確認をする

効果的なアクセス解析を実施するためには、成果に繋がるべき検索クエリの確認をすることがポイントです。なぜなら、サイトに訪れる検索ユーザーのすべてが、コンバージョンに繋がるとは限らないからです。

「成果に繋がるべき検索クエリ」とは、実際にコンバージョンを獲得できたユーザーが検索時に使用したキーワードを指します。

Googleユニバーサルアナリティクス(UA)では、上記のようなキーワードを「検索クエリ」という項目から発見できます。Googleアナリティクス4(GA4)の場合は、「クエリ」という項目です。

コンバージョンに繋がらないキーワードで、対策を実施しても効果は得られません。コンバージョンの獲得ができているキーワードは何かを確認するほか、コンバージョンが期待できるユーザーは「どのようなキーワードで検索するのか?」を予測して、コンバージョンに繋がる改善を実施しましょう。

アクセス解析ができる無料ツール6選

アクセス解析をおこなう上でオススメのツールはGoogleが無償で提供している

- Googleアナリティクス

- Googleサーチコンソール

の2つになります。

基本的には、この2つを導入すれば誰でもアクセス解析をおこなうことができます。アクセス解析のやり方を覚える前にどちらもサイトに導入しましょう。

▼ その他、自サイトのアクセス解析に活用できるツールは以下の4つです。

- 忍者アクセス解析

- FC2アクセス解析

- User Insight

- Similar Web

Googleアナリティクス

Googleアナリティクスでは、前述したユーザー属性や、訪問経路、サイト内の行動などのアクセス解析で参考にするべき指標を得ることができます。

GoogleアナリティクスはGoogleから無償で提供されているため、費用をかけずにアクセス解析を行うことが可能です。

また、一番メジャーなアクセス解析ツールのため、Googleアナリティクスの操作方法などはまとめ記事や書籍が多くあり初心者でも覚えやすいのが特徴です。

リスティング広告やSEOを外注する際も、基本的にはGoogleアナリティクスのデータを元に外部業者とやり取りすることが基本となります。

※今までGoogleユニバーサルアナリティクス(UA)を使用している場合は、2023年7月1日以降に利用が終わりデータを収集しなくなるため、アナリティクス4(GA4)への移行が必要です。

Google Search Console

Google Search ConsoleはGoogleが無料で提供している、自サイトのパフォーマンスやエラーを把握できるツールです。アクセス解析においては、Google Search Consoleを使うことでオーガニック検索からの流入に関するデータを把握することができます。

アナリティクスがサイト内での行動を把握できるのに対して、Search Consoleはユーザーがサイトに流入する際に、検索したキーワードや検索結果上でのクリック率などサイトに流入する前のデータを把握できます。

Googleアナリティクスと連携させておくと、Googleアナリティクス上でもデータを確認することができるためオススメです。

▼ Google Search Consoleについては、別記事で詳しく解説しているので興味がある方は以下ページをご確認ください。

▼ Google Search Consoleと、Googleアナリティクスの連携方法についても、別記事で詳しく解説しているので興味がある方は以下ページをご確認ください。

忍者アクセス解析

「忍者アクセス解析」とは、無料でアクセス解析ができるツールです。忍者ツールズ株式会社がツールを提供しています。

Googleアナリティクスと同様に、アクセス解析に必要な指標を確認できますが、Googleアナリティクスと比べると得られる情報や機能性は低いです。すでにGoogleアナリティクス4(GA4)を導入・活用している場合、あえて導入するメリットは少ないです。

100ページ以下の個人ブログであれば無料で利用できますが、商用利用・法人利用の場合は有料プランを利用する必要があります。また、ログ保存期間は4ヶ月なので、長期的な解析には向いていません。

Googleアナリティクス4(GA4)だと機能が豊富すぎて使い方が分からない、簡易的にアクセス解析を行いたい場合におすすめのツールと言えるでしょう。

FC2アクセス解析

「FC2 アクセス解析」とは、前述した「忍者アクセス解析」と同様に無料でアクセス解析ができるツールです。FC2ブログを運営している「FC2, Inc.」がツールを提供しています。

アクセス解析に必要な指標を確認できますが、滞在時間や直帰率などのデータは確認できません。アクセス数に制限はありませんが、解析できるページ数は120ページまでです。

利用するためにはバナーを設置する必要があり、8秒間はバナーが表示されたままになってしまうため、法人が利用する場合には注意しておきましょう。

User Insight

「User Insight」は、ヒートマップ機能が搭載されたWEBサイト解析ツールです。

Googleアナリティクスから得られるデータだけでは確認することができない、ユーザーのマウスの動きを色で視覚化でき、ページの中でどの箇所でユーザーの注意を引いているのか、注目されていない箇所はどこか、どこまで閲覧されているか、などの情報を得ることができます。

User Insight単体でアクセス解析をすることも可能ですが、Googleアナリティクスでサイト全体のアクセス解析を行ったあとで、特に重要なページを解析すると効率が良いでしょう。

Similarweb

「Similarweb」は、競合分析で利用されることが多い海外のSEOツールです。

Similarwebでアクセス解析に必要な指標を取得するのではなく、競合サイトを比較する形で自社サイトの課題を発見します。

| ツール名 | Similarweb(シミラーウェブ) |

| サービス提供元 | ・海外サービス: Similarweb ・日本語版:あり |

| 利用価格 | フリーミアム |

| 登録・ログイン要否 | ・登録:必要 ・ログイン:必要 |

| 主要機能 | ・サイトのアクセス状況 ・サイトにアクセスしているユーザーの地域や国 ・リファラルトラフィック ・キーワードからのトラフィック ・ソーシャルメディアからのトラフィック ・ディスプレイ広告からのトラフィック ・訪問ユーザーの属性 ・競合・類似サイトの抽出 |

| 使用回数制限 | プランによって制限が異なる |

まとめ

今回は、アクセス解析の概要から目的、参考にする指標、ポイントまで解説しました。

アクセス解析ではGoogleアナリティクスから得られるデータを参考にすることが多いですが、Googleユニバーサルアナリティクス(UA)からGoogleアナリティクス4(GA4)へ以降したことにより、参考にする指標の名称や定義などが一部変更されています。

複数のツールを併用してアクセス解析を行う際には、ツールごとの指標が持つ意味や定義を確認しておきましょう。

RECOMMENDED ARTICLES

ぜひ、読んで欲しい記事