テクニカルSEOとは?施策方法や必要なケースについて解説

テクニカルSEOとは、ページの内容を検索エンジンに正しく伝えるための施策です。本記事では、テクニカルSEOを行う上でのメリットや、コンテンツSEOとの違い、施策方法について詳しく解説します。また、初心者向けにコンテンツSEOとの違いやテクニカルSEOで役立つツールの紹介などを行っていますので、ぜひ最後までご覧ください。

テクニカルSEOとは

テクニカルSEOとは、GoogleにWebサイトを正しく評価してもらうために、ページ内の情報やWebサイトの構造などを検索エンジンが正確に理解できるようにするSEO施策です。

Googleの検索結果に自サイトを表示するためには、良いコンテンツを作るだけでは足りず、検索エンジンにページを見つけてもらい、クロール、レンダリング、インデックスしてもらう必要があります。

また、テクニカルSEOには、以下のようなサイト全体の評価を高めるための施策も含まれます。

ページ間の関係性を検索エンジンに伝える

サイト内にあるページの存在を伝える

サイト内の重複コンテンツを解消する

ページ速度の改善やリンク切れの解消などユーザビリティを向上させる

つまり、Webサイトのポテンシャル(評価)を最大限引き出すための施策がテクニカルSEOです。

どんなに良いコンテンツを作成しても、検索エンジンがページやWebサイトの内容を理解できなければ評価されず、検索順位も上がらないためテクニカルSEOは必須の施策です。

テクニカルSEOが必要になるケース

テクニカルSEOは、技術的な問題によって検索エンジンから正しく評価されていない場合に行う施策です。

具体的には、次のようなケースで必要になります。

【ケース①】ポータルサイトでサイト全体の半分近くのページがインデックスされていない

【ケース②】海外展開している多言語サイトで、現地ユーザーへの検索露出が低い

【ケース③】JavaScriptでレンダリングされるサイトで検索流入が伸びない

それぞれのケースの問題点と、テクニカルSEOでの解決方法について解説します。

【ケース①】ポータルサイトでサイト全体の半分近くのページがインデックスされていない

ポータルサイトのようにページ数が多いサイトでは、Googleのクロールやインデックスの処理能力が限られるため、サイトの内のページの多くがインデックスされない場合があります。

この場合、Googleのクローラーが大量のページをスムーズにクロール・レンダリングできるように表示速度を改善したり、サーバーの容量を増やすなどの対応が必要です。

また、詳細ページのぺージタイトルやコンテンツが似通っていると重複したページと判断されインデックス対象から外れる場合もあるため、自動で付与されるTitleタグルールの見直しや、canonicalやnoindexタグを使ったURLの正規化といった施策を行います。

このように、技術的な問題やWebサイトの仕様によってGoogleのクローラーが正しくクロールできない場合に行う施策が、テクニカルSEOです。

【ケース②】海外展開している多言語サイトで、現地ユーザーへの検索露出が低い

グローバル展開している企業サイトで、多言語対応をしているにも関わらず、現地のGoogle検索結果で意図した言語のページが正しく表示されない場合があります。

この場合、hreflangタグの設定ミスや不足が原因で、日本語ページが英語圏の検索結果に表示されたり、逆に英語ページが日本の検索結果に混ざって表示されるなど、ターゲット地域に合わないページがインデックスされることがあります。

解決策としては、次のようなテクニカルSEOの施策が必要です。

各言語・地域ごとに正確なhreflang属性を設定し、Googleに適切な言語・地域のバリエーションを認識させる

サイト構造を「example.com/en/」「example.com/fr/」のように言語ごとにディレクトリ分けするか、「example.fr」「example.de」のようにccTLD(国別ドメイン)戦略に統一する

サーバーのジオターゲティング設定をGoogle Search Consoleで行い、地域ごとのターゲティングを最適化する

【ケース③】JavaScriptでレンダリングされるサイトで検索流入が伸びない

SPA(シングルページアプリケーション)のWebサイトの場合、初期表示ではHTMLがほとんど空の状態で、JavaScriptがブラウザ側で動いて初めてコンテンツが表示される仕組みになっています。

この場合、GoogleのクローラーはJavaScriptの実行に制限があるため、適切にページがレンダリングされず、ページの内容を正しく認識できないことがあります。

ページの内容を検索エンジンが認識できなければ、「中身がないページ」として扱われインデックスされなかったり、検索順位が低下する原因になります。

解決策としては、以下のテクニカルSEO施策を行います。

Google Search Consoleの「URL検査ツール」でライブテストを行い、ページがどのようにレンダリングされているか確認する

クローラーがページの中身をレンダリングできていない場合は、SSR(サーバーサイドレンダリング)やプリレンダリングを導入し、クローラーが最初からHTMLでコンテンツを取得できるようにする

テクニカルSEOの主な施策

3つのケースで説明した通り、テクニカルSEOといっても、その範囲は広く様々な施策が含まれます。

本記事では、テクニカルSEOの基本となる施策を次の4つの項目に分けて解説します。

| 論理的なサイト構造の設計 | ・内部リンクの最適化 ・わかりやすいURL構造 |

|---|---|

| クロール・レンダリング | ・XMサイトマップ ・robots.txtの設定 ・URLパラメータの整理 ・JavaScriptレンダリング問題への対策 ・重要コンテンツの遅延読み込み解消 ・パーソナライズドコンテンツ |

| インデックスの最適化 | ・重複ページの対応 ・titleタグの設定 ・見出しタグ(hタグ)の設定 ・構造化データの実装 |

| UI・UX最適化 | ・SSL対応 ・モバイルフレンドリー対応 ・CWVへの対応 ・アクセシビリティ改善 |

どの施策を実行すべきかは、サイトの課題によって異なります。

まずは、それぞれの施策がどのようなものなのか次の項目を見て確認してみてください。

論理的なサイト構造の設計

サイト構造の最適化とは、検索エンジンがWebサイト内にあるページ間の関係を理解しやすくするための施策のことです。

シンプルで理解しやすいURL構造にしたり、内部リンクを使ってクローラーがすべてのページを簡単に見つけやすくします。サイト構造を最適化することで、クローラービリティだけではなく、ユーザビリティも向上します。

サイト構造に関するテクニカルSEOの施策は、以下の2点です。

内部リンクの最適化

わかりやすいURL構造

それぞれ詳しく解説します。

内部リンクの最適化

Googleのクローラーはリンクを辿ってページを発見したり、サイトの構造を理解します。

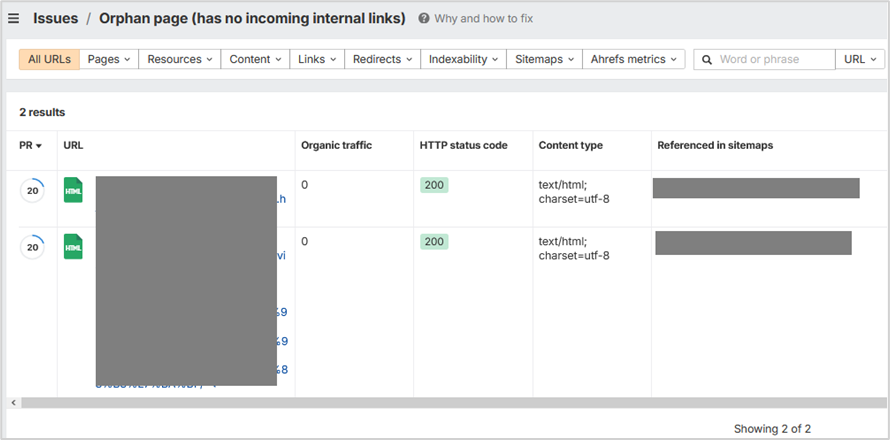

そのため、クローラーがサイト内にあるインデックスさせたいすべてのページを巡回できるように、内部リンク構造を見直します。この際、必ずどのページからもリンクされている孤立したページがサイト内に存在しないように注意しましょう。

内部リンクが設定されていない孤立したページはSEO上の評価も上がりづらいため、テクニカルSEOを行う上では優先度の高い改善施策となります。

aherfsのサイト監査機能を使えば、簡単に孤立したページを把握できます。

また、サイトの規模が大きい場合や、運用歴が長くなっていくとサイト内部でリンク切れが発生しやすくなります。知らない内に孤立したぺージが発生している可能性があるため、内部リンクが適切に設定されているか定期的に確認する必要があります。

サイト内のリンク切れについては、ahrefsの「内部」の機能をクリックして「404」でフィルターをかければ、リンク切れしているURLを一覧で確認できます。

わかりやすいURL構造

URL構造が直接SEOの評価に関係するわけではありませんが、論理的なURL構造にすることで、検索エンジンとユーザーにサイトの構造をわかりやすく伝えることができます。

例えば、旅行に関するポータルサイトを運営していて、「北海道の温泉情報」のページを作る場合、次のようなURLを考えてみましょう。

- ✕ 悪いURL例

-

https://example.com/page?id=1234

パラメータだらけのURLは、どのようなページなのか人間にもわかりにくく、検索エンジンもそのページがどのカテゴリに属しているのかを判断しづらくなります。

- 〇 良いURL例

-

https://example.com/japan/hokkaido/onsen

「japan」→「hokkaido」→「onsen」 という階層があり、サイト全体の中でこのページがどの位置にあるかが一目でわかります。

このように、URLはカテゴリやコンテンツの親子関係を示すシンプルな形にすることが重要です。

必ずしもサイト構造とURL構造が一致している必要はありませんが、ピラミッド構造のWebサイトなどはサイト構造とURL構造を統一しておくと、検索エンジンがページ同士の関連性を理解しやすくなります。

クロール・レンダリングに作用するテクニカルSEOの施策

検索エンジンが、Webサイト内のページをクロールしてレンダリングしなければ検索結果には表示されません。

検索エンジンが適切にWebサイト内のページをクロールできるようにするためには、以下6つのテクニカルSEOを実践する必要があります。

XMLサイトマップ

robots.txtの設定

URLパラメータの整理

JavaScriptレンダリングへの対応

重要コンテンツの遅延読み込み解消

パーソナライズドコンテンツ

それぞれ詳しく解説します。

XMLサイトマップ

XMLサイトマップとは、Webサイト内に存在するURLの一覧を検索エンジンに伝えるためのファイルです。

Googleのクローラーは自動的に内部リンクを辿ってページを発見してくれるため、XMLサイトマップを送信しなくてもURLをクロールしてくれますが、以下のような場合にXMLサイトマップを利用すると効果的です。

- 利用シーン①:サイトリニューアル時にURL構造を変更した場合

-

サイトリニューアル時にURL構造を変更した場合、旧URLから新URLにリダイレクト設定を行っていても、Googleが新しいURLを正確に認識するまでには時間がかかることがあります。XMLサイトマップに新URLを記載して送信することで、早期に新しいURLをクロールしてもらうことができます。

- 利用シーン②:日々大量のURLが追加されるサイト

-

日々新しいページが追加されるニュースメディアなどでは、Googleのクローラーが巡回するのを待つよりも、XMLサイトマップを送信した方がGoogleのクローラーが早くページを認識してくれます。

他にも、ECサイトのようにシーズンごとに大量の商品ページが追加・削除される場合、サイトマップを動的に更新する仕組みを入れておくことで、商品ページのクロール遅延を防ぐことが可能です。

このように、XMLサイトマップは大規模サイトのテクニカルSEOを行う場合に有効です。

robots.txtの設定

robots.txtとは、検索エンジンのクローラーに対して、「このページ(ディレクトリ)はクロールして良い」「この部分はクロールしないでほしい」といった指示を出すためのファイルです。

robots.txtをテクニカルSEOの施策として使うのは、主に大規模サイトや特殊なコンテンツ構造を持つサイトです。

大規模ポータルサイトやECサイトのように10万ページ以上ある場合、検索エンジンのクロールバジェット(1回のクロールで巡回してくれる上限ページ数)を意識する必要があります。

商品一覧ページの絞り込み結果やソート順ページなど、SEO上価値の低いページが大量に生成されると、それらにクロールバジェットが消費され、重要なページのクロールが後回しになってしまいます。

この場合、robots.txtで会員ぺージやログインページなどクロール・インデックスさせる必要がないぺージのクロールをDisallowで拒否することで、クローラーが不要ページに入らないように制御します。

このようにrobots.txtは、サイト全体のクロール効率を最適化し、検索エンジンに「見てほしいページ」にだけリソースを割り当てるためのテクニカルSEO施策です。

URLパラメータの整理

URLパラメータとは、URLの末尾に「?」で始まる追加情報のことで、ECサイトの商品一覧ページなどでよく使われます。

例えば、次のようなURLです。

https://white-link.com/products?category=shoes&sort=price_asc&page=2

パラメータを使うことで、商品カテゴリの絞り込み、ソート順序、ページネーションなどの動的なページ生成が可能になります。しかし、SEOの視点ではURLパラメータが無秩序に増えると大きな問題が発生します。

Googleは異なるパラメータを持つURLを「別ページ」として扱うため、ページの内容が類似している場合は、重複コンテンツと見なされたり、クロールバジェットが無駄に消費されるリスクがあります。

そこで、以下のような対応策を行います。

- canonicalタグの設置

-

色違いで生成されたパラメータURLやソート順や絞り込みページではcanonicalタグを使って、正規URLを指定します。

- 静的URLの使用

-

可能であれば「/products/shoes/price-asc」など静的URLを生成し、パラメータ付きURLを排除します。

JavaScriptレンダリングへの対応

検索エンジンのクローラーはJavaScriptの実行に制限があるため、サイトによってはHTMLが空の状態でインデックスされてしまい、検索結果に正しく表示されないケースが発生します。

例えば、ECサイトで商品の詳細情報がすべてJavaScriptで後から読み込まれる場合、Googlebotが初期クロール時に商品情報を取得できず、「コンテンツがほぼないページ」と認識されることがあります。

そこで、以下のような対応策を行います。

- サーバーサイドレンダリング

-

検索エンジンがHTMLを取得した時点でコンテンツが表示されるようにするために、サーバーサイドレンダリングを導入します。サーバー側でJavaScriptを実行して完成したHTMLをクローラーに返すため、検索エンジンが確実にページ内容を認識できるようになります。

また、ページ内で重要なコンテンツはなるべくJavaScript依存を減らし、HTML内に直接出力する工夫も効果的です。実際に、Googleのクローラーがレンダリングした後のページがどう見えているか、Googleサーチコンソールの「URL検査」機能にある「ライブテスト」を使って確認してみましょう。

重要コンテンツの遅延読み込み解消

現在のWebサイトでは、画像や動画、リスト項目などを、ユーザーがスクロールしてきたタイミングで初めて読み込むことで、初期表示を高速化できる「遅延読み込み(Lazy Load)」という技術が使われている場合があります。

しかし、Googleのクローラーは、人間のようにマウスでスクロールしてページ全体を読み込むわけではありません。そのため、遅延読み込みが設定された状態では、クローラーが初期レンダリング時に重要コンテンツを認識できず、検索エンジン上では「中身のないページ」と判断されることがあります。

例えば、以下のような場合は注意が必要です。

- 無限スクロール

-

ECサイトやポータルサイトの商品一覧ページで、すべての商品が「無限スクロール」で読み込まれる場合、クローラーは最初の数件の商品しか認識できません。

- 押さないと中身が見えないコンテンツ

-

ニュースサイトやブログで、記事本文がすべて「続きを読む」ボタンを押した後に表示される場合、ボタンを押さない限りクローラーには本文が存在しないように見えている可能性があります。

パーソナライズドコンテンツ

パーソナライズドコンテンツとは、ユーザーの行動データに基づいて表示内容が変わるコンテンツのことです。例えば、ECサイトで過去に閲覧した商品がトップページに表示されたり、ニュースサイトでユーザーの閲覧履歴を元におすすめの記事が並び替えられるケースなどが該当します。

しかし、GoogleのクローラーはユーザーのCookieや閲覧履歴を持たないため、クロール時には「デフォルト状態のコンテンツ」しか取得できません。

具体的には、以下のような状態です。

- 商品レコメンドエリア

-

ECサイトでトップページの多くが「閲覧履歴ベースのおすすめ商品」になっている場合、クローラーには空欄または初期デフォルトの商品しか表示されないことがあります。

そのため、SEOの観点で見ると、パーソナライズドコンテンツが検索エンジンのクロールやレンダリングに悪影響を及ぼす可能性があります。

レコメンドエリアや補助的な要素は後から動的に変えても問題ありませんが、見出し・本文・カテゴリ一覧などの重要部分は、初期HTMLに必ず含めるようにしましょう。

インデックス登録に作用するテクニカルSEOの施策

ページが検索エンジンによってクロールされても、重複コンテンツが発生していたり、HTMLタグが最適化されていなければページはインデックスされず検索結果に表示されません。

Webサイト内にあるページの1つ1つが独立したトピックであることを、検索エンジンに伝えるためのテクニカルSEOの施策は、主に以下の4つです。

重複ページの対応

titleタグの設定

見出しタグ(hタグ)の設定

構造化データの実装

それぞれ詳しく解説します。

重複ページの対応

重複コンテンツとは、全く同じあるいは類似したテーマのコンテンツが異なるURLでサイト内に存在している状態を指します。

サイト内に類似したコンテンツがあるからといって、Googleからペナルティを受けることはありませんが、類似ページが大量に存在している場合はクロールバジェットに影響したり、意図したぺージがインデックスされないといった問題が発生することがあります。

重複ページの種類に合わせて、適切な対応を行います。

canonicalタグ

canonicalタグは、Webサイト内に類似ページが複数ある場合に、Googleに対して「正式なURLはこれです」と伝えるためのタグです。

例えば、ECサイトの商品ページでサイズやカラーなどのパラメータが異なるだけで、コンテンツがほぼ同一の場合に、メインとなるページをcanonicalタグで指定します。

canonicalタグを設定することで、重複コンテンツを回避しながら複数のURLの評価を1つのURLに集中させることができます。

noindexタグ

noindexタグとは、Googleの検索結果に表示させないために設定するHTMLタグです。

例えば、サイト内にある検索窓でキーワード検索した際に無限にパラメータ付きの動的URLが自動的に生成されるケースでは、noindexタグを使って無駄なページのクロールとインデックスを防ぎます。

ページを残した状態で重複コンテンツを防ぐ場合は、評価を集めたいならcanonicalタグ、評価の必要がないならnoindexタグといったように使い分けると良いでしょう。

titleタグの設定

Googleはページ内のコンテンツだけではなく、titleタグに設定されているテキスト情報を見て、ページの内容を理解します。そのため、ページの内容を表すキーワードがtitleタグに設定されていない場合や、ページ間でtitleタグが重複している場合は、Googleが何についてのページなのか正確に理解できません。

titleタグは、以下を意識して設定しましょう。

- ページ内容に合ったキーワードを含める

-

ページのテーマを表す主要なキーワードを自然な形で入れましょう。

- タイトルは簡潔かつ具体的に

-

理解しやすく30文字前後で完結なページタイトルを付けましょう。

- 各ページごとにユニークなtitleを設定

-

似た内容のページでも、ページの趣旨が違うのであればそれぞれの特徴を反映したtitleタグを設定しましょう。

titleタグの設定は、SEOにおける基本施策として必ず実施しましょう。

見出しタグ(hタグ)の設定

Googleはページの本文だけでなく、見出しタグ(h1~h5)に記載されたテキストも参考にして、ページの内容や構造を理解します。そのため、ページ内容を表す適切なキーワードが見出しタグに含まれていなかったり、見出しの階層構造が崩れていたりすると、Googleがページ内の情報の重要度を正確に把握できません。

見出しタグは、以下を意識して設定するようにしましょう。

- h1タグはページに1つだけ使う

-

ページ全体のテーマを表すメインタイトルとしてh1を設定します。

- 見出しの階層を意識してh2・h3を使う

-

見出しは論理的な階層構造を意識して使います。

- 見出しに適切なキーワードを含める

-

見出しにはその段落の内容を表すキーワードを自然に含めましょう。

見出しタグは、書籍でいう目次と同じ役割を持ちます。titleタグと見出しタグを見ただけでページの内容が一目で理解できる構成にしておきましょう。

構造化データの実装

構造化データの実装とは、Webページの内容を検索エンジンに正しく理解させるために、HTMLに特定のマークアップを追加することを指します。

構造化データを実装すると、Googleがページの内容をより理解できるようになります。また、Googleがサポートしている構造化データをマークアップすることで、検索結果にリッチリザルトが表示されるためクリック率の向上に繋がります。

例えば、ECサイトで「商品」に関する構造化データを実装すると、「商品レビュー」や「価格」「商品画像」などが検索結果に表示され、商品を探しているユーザーに対してアピールできます。

構造化データを実装したからといってインデックス促進に繋がる訳ではありませんが、「これは記事のタイトル」「これは製品の価格」といったコンテンツの意味を検索エンジンに伝えることができるため、Googleのクロール・インデックスの精度が向上する可能性があります。

- 記事ページ

-

Articleスキーマを使い、タイトル・著者・投稿日・更新日・画像URLなどを記述

- ECサイトの商品ページ

-

Productスキーマで商品名・価格・在庫状況・レビュー評価を記述

- ローカルビジネス

-

LocalBusinessスキーマで住所・営業時間・電話番号を記述

構造化データについては、別の記事で詳しく解説しています。

UI/UXに作用するテクニカルSEOの施策

ユーザビリティの高いWebサイトは良いユーザー行動を生むため、SEO評価も高くなります。また、コンテンツの価値が高く、利便性が高いサイトは後の指名検索の増加やブックマークにも繋がるため、ぜひ意識して取り組んでおきたい施策です。

UI/UXの改善に繋がるテクニカルSEOの施策は、次の5つです。

SSL対応

モバイルフレンドリー対応

CWVへの対応

アクセシビリティの改善

404エラーページの作成

それぞれ詳しく解説します。

SSL対応

SSL対応とは、Webサイトの通信を暗号化するためにSSL証明書を導入し、URLを「http」から「https」に切り替えることを指します。

簡単に言うと、SSL対応をすることで通信の安全性が確保され、ユーザーにとってより信頼できるWebサイトであることを示せます。

SSL対応を行う場合のポイントは以下です。

- 301リダイレクトでURLを正規化する

-

httpのURLからhttpsのURLに向けて301リダイレクトを行いURLの正規化を行うことで、検索エンジンがページ評価が分散するのを防ぐことができます。

- 内部リンクURLの置き換え

-

サイト内の内部リンクや画像・CSS・JSなどのリソースURLをすべてhttpsに置き換えることで、検索エンジンのクローラーにhttpsのURL知らせることができます。

主要なブラウザ(Google Chrome・Safari・Edgeなど)は、SSL対応していないWebサイトにアクセスすると「この接続は安全ではありません」や「保護されていない通信」という警告を表示するため、直帰率やコンバージョン率を大きく下げる原因になります。

そのため、SSL対応はテクニカルSEOでは必須の対策となります。

SSL対応については、別の記事で詳しく解説しています。

モバイルフレンドリー対応

モバイルフレンドリー対応とは、スマートフォンやタブレットなどモバイル端末からWebサイトにアクセスした際に、ユーザーがストレスなく閲覧・操作できるようにすることを指します。

Googleは2015年に、モバイルフレンドリーなぺージ評価するアルゴリズム「モバイルフレンドリーアップデート」を行ったのに加え、2018年以降は「モバイルファーストインデックス」を採用し、モバイルページをクロール・インデックスの基準としています。そのため、モバイルフレンドリー対応はテクニカルSEOでは必須の施策となっています。

モバイルフレンドリー対応では「フォントサイズや行間」「タップ可能な要素の位置」など、モバイルデバイスでの閲覧に最適なページ作成が求められます。

モバイルフレンドリー対応の具体的な施策内容は、以下になります。

- レスポンシブデザインの導入

-

画面サイズに応じてレイアウトを自動調整できるようにし、スマホ・タブレット・PCのどのデバイスでも快適に閲覧できるようにする。

- 文字サイズやタップ領域の最適化

-

モバイル画面でもテキストが読みやすく、ボタンやリンクが誤タップされないように間隔をあける。

- モバイル版とデスクトップ版で同一コンテンツを提供する

-

デスクトップ版にはあるが、モバイル版にはない情報があるとSEO評価に影響するため、モバイル版のコンテンツの一部を削除したりしないようにする。

モバイルフレンドリー対応については、別の記事で詳しく解説しています。

CWVへの対応

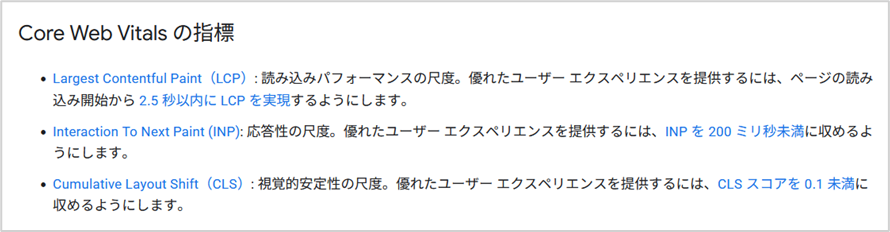

CWV(Core Web Vitals)とは、Googleがサイトのユーザー体験を評価するために導入した指標で、ページの表示速度や操作のしやすさなどを数値化したものです。

具体的には、「Largest Contentful Paint(LCP)」「First Input Delay(FID)」「Cumulative Layout Shift(CLS)」という3つの主要な指標で構成されており、SEOのランキング要因にもなっています。

CWVのスコアが低い場合は、ページの表示が遅かったり、操作に対する反応が鈍かったり、読み進めている途中でレイアウトが崩れたりと、ユーザーにストレスを与えます。その結果、離脱率や直帰率が高まり、コンバージョンの低下やSEO評価の低下を招くリスクがあります。

なお、Core Web Vitalsに関する指標は、PageSpeed InsightsやChromeの拡張機能Lighthouseで計測できます。

テクニカルSEOは検索順位を向上させるための施策に加えて、このような快適なユーザー体験を提供するための技術的な改善も含まれます。ページの表示速度が遅い場合などは改善しておきましょう。

アクセシビリティの改善

アクセシビリティの改善とは、障害の有無や年齢に関わらず、すべてのユーザーがWebサイトを快適に利用できるように設計・調整することを指します。

特に視覚・聴覚に制限のあるユーザーやスクリーンリーダーを利用するユーザーにとって、Webサイトの構造やコードの書き方は重要なポイントとなります。

- 画像にalt属性を付ける

-

画像の内容をスクリーンリーダーが読み上げられるよう、alt属性に代替テキストを設定します。

- 見出しタグ(h1~h6)の適切な階層構造

-

ページの構造を論理的に整理し、スクリーンリーダーが文書の全体像を把握しやすいようにします。

- リンクの説明を具体的にする

-

「こちら」「クリック」などの曖昧なリンクテキストではなく、「お問い合わせフォームはこちら」など、リンク先の内容がわかるように改善します。

- ARIAラベルやランドマークの活用

-

動的コンテンツやJavaScriptアプリケーションでは、スクリーンリーダーが内容を正しく理解できるように追加情報を提供します。

アクセシビリティの改善は、Googleのランキング要因として直接評価されるわけではありませんが、結果的にHTML構造が論理的でシンプルになるため、検索エンジンがサイトをクロール・インデックスしやすくなる効果があります。

また、すべてのユーザーにとって利用しやすいWebサイトにすることで、Webサイトのファンを増やすことにも繋がります。そのため、テクニカルSEOの施策として取り組みましょう。

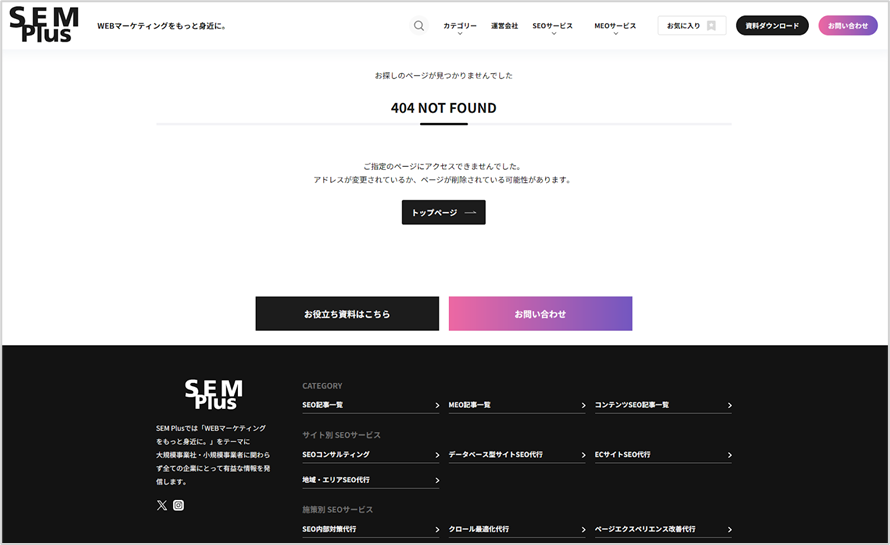

404エラーページの作成

404エラーページとは、ユーザーが存在しないURLにアクセスした際に表示されるエラーページのことです。

リンク切れやURLの入力ミス、サイトリニューアルでページが削除された場合などに表示されます。404エラーぺージにサイト内にある別のページへのナビゲーションやメニューを記載しておくことで、ユーザーの離脱を防ぐことができます。

例えば、大規模サイトのリニューアルでURL構造が変わり、古いURLにアクセスすると404エラーが返るケースを考えてみましょう。デフォルトの簡素な「Not Found」ページしか表示されなければ、多くのユーザーは何もせずにサイトを離れてしまいます。

一方で、サイト内検索機能や人気コンテンツへのリンクを備えたカスタム404ページを用意しておけば、ユーザーがすぐに別のページに移動できるため、離脱を防ぐことができます。

テクニカルSEOを行う手順とポイント

テクニカルSEOの施策はコストや時間がかかるため、闇雲に行うのではなく、Webサイトの課題に合わせて優先順位を決めて取り組む必要があります。

テクニカルSEOを行う手順とポイントは、次の通りです。

サイト全体の現状把握

クロール・レンダリング・インデックス最適化

定期的な監視・改善

手順①:サイト全体の現状把握

テクニカルSEOを始める前に、まずはGoogle Search Consoleやサイト監査ツールを使ってWebサイトの現状を把握します。

- クロールエラー

-

404、500、リダイレクトチェーンなどが発生していないか確認

- インデックス状況

-

「検出 - インデックス未登録」や「クロール済み - インデックス未登録」などを確認

- その他

-

モバイルフレンドリーやSSL対応が適切かチェック

Webサイト監査機能が付いているSEOツールを活用するか、チェックリストを使うなどしてテクニカルな問題を事前にすべて洗い出しておきましょう。

チェックリストをお持ちでない方は、以下フォームから弊社が無料で配布しているテクニカルSEOのチェックリストをダウンロードし活用してみてください。

手順②:クロール・レンダリング・インデックス最適化

検索エンジンがWebサイト内にあるインデックス対象ページを発見し、クロール・レンダリング・インデックスができるよう、サイト構造とクロール環境を整えます。

- ページの確認

-

品質チェック、重複チェックを行います

- URL検査ツール

-

ライブテストを行いレンダリング状況の確認

検索エンジンが効率よくWebサイト内を巡回し、ページを発見してからスムーズにインデックスまで実行されるように、テクニカルな課題と品質の課題双方の観点で確認、修正を行います。

大規模サイトやデータベース型サイトの場合は全体のぺージ数に対して、どのくらいのインデックス率なのか毎月モニタリングするようにしましょう。

手順③:定期的な監視・改善

テクニカルSEOは一度対応して終わりではなく、定期的に監視して改善を続ける必要があります。

Search ConsoleのカバレッジレポートやCore Web Vitalsレポートを定期的に確認

サイト更新時はURL変更やリダイレクトミスがないか確認

ログ解析でクローラーの巡回状況を確認

サイト監査機能付きのSEOツールを導入してエラーがないか確認

特に、Webサイトをリニューアルしたタイミングやサイトの仕様を変更したりCMSにプラグインを追加したタイミングでは、エラーが発生しやすいため必ず確認するようにしましょう。

定期的に監視するためのツールについては、次の項目で紹介します。

テクニカルSEOでおすすめのツール4選

テクニカルSEOの施策を行う際に、役に立つオススメのツールは以下の4つです。

Google Search Console

Screaming Frog SEO Spider

Ahrefs

SEM RUSH

Google Search Console

Google Search Consoleは、自サイトのパフォーマンス分析やインデックスやユーザーエクスペリエンスに関する課題の抽出ができる、Google公式のツールです。

Google Search Consoleを使うことで、インデックスされない原因の把握やクローラーが巡回した日時、新しいページを公開した際のインデックス登録リクエスト・XMLサイトマップの送信などができます。

また、構造化データマークを使って検索結果に表示されたリッチリザルトの確認や、CWVに関するパフォーマンスなども確認できます。無料で利用できますが、自サイトを設定した後のデータしか確認できないので、事前に設定を行っておく必要があります。

Screaming Frog SEO Spider

Screaming Frog SEO Spiderは、Webサイトの内部的な課題を抽出できるツールです。英国のマーケティング会社Screaming Frogがツールの開発・提供を行っています。

テクニカルSEOの施策項目で説明した、リンク切れ・エラー・リダイレクトの検出やタイトルタグ・メタディスクリプションの一覧表示、インデックスに関するステータスの表示など多くの項目で活用できます。

なお、クラウド上で稼働するツールではないので、利用するためにはツールのダウンロードが必要です。UIが英語のみで日本語には対応していないので、使い方に慣れるまでに時間がかかるかもしれません。

Ahrefs

Ahrefsとは、被リンクの分析や流入キーワードの調査などWebサイトにおけるSEOの問題や状態を確認できるツールです。

Ahrefsの機能の1つである「Site Audit」は、サイト内部で発生しているリンク切れやxmlサイトマップの記述ミスなど技術的な問題を見つけることができます。

エンジニア向けの機能ですが、テクニカルSEOを行う上では必須になる機能です。

SEM RUSH

SEM RUSHは、Ahrefsと同じように被リンクの調査やサイト内部のエラーを確認できるツールです。

テクニカルSEOに関するエラーや、改善事項の表示・クローラビリティや内部リンクなど項目ごとにスコアを付けてレポート化する機能などが充実しています。

テクニカルSEOに関するよくある質問

テクニカルSEOとコンテンツSEOの違いはなんですか?

テクニカルSEOとコンテンツSEOの違いは、目的と対象となるターゲットが違います。

コンテンツSEOの目的とターゲットは、検索ユーザーが知りたい情報に対して回答となるコンテンツを作成することで、上位表示を狙い検索流入を増加させることです。

一方で、テクニカルSEOは、検索エンジンがWebサイト内にあるページを発見しやすくしたり、ページの内容を理解しやすいように施策を行い、検索エンジンから適切に評価されるようにすることです。

ユーザーにとって価値のあるページを作る施策がコンテンツSEO、それを検索エンジンに適切に伝えるための施策がテクニカルSEOと言うこともできます。

そのため、どちらが重要という話ではなく、どちらもバランス良く取り組む必要があります。

テクニカルSEOを社内で行う場合必要なリソースは何ですか?

テクニカルSEOを社内で行う場合には、大きく「人的リソース」「技術リソース」「時間・予算リソース」の3つが必要になります。人的リソースとは、Webサイトの現状分析・改善計画を立てたり、Search ConsoleやSEOツールを使いこなせるスキル、Googleの検索アルゴリズムやテクニカルSEOの基礎知識が必要になります。

技術リソースとは、サーバー設定やSSL対応、リダイレクト処理に関する知識や、サイト構造の変更やコード最適化(HTML/CSS/JSの修正)などに対応できる、フロントエンドやバックエンドのエンジニアが必要になります。

「時間・予算リソース」は、SEOツールの導入費用やエンジニアの費用などが発生します。またサイトの規模によっては、実装が完了するまでの数ヶ月かかる場合があります。

まとめ:テクニカルSEOをより効果的にするために

テクニカルSEOは検索エンジンに、サイトの構造やページの内容を正しく理解してもらうための施策です。

Googleはユーザーにとって価値の高いページを評価するため、テクニカルSEOと平行してユーザーの検索ニーズを満たす価値の高いコンテンツの作成を行わなければ、検索結果の上位に表示されることはありません。

そのため、テクニカルSEOの効果を高めるために必要なのは良質なコンテンツです。検索エンジンが評価するサイト・ページを理解した上で、ユーザーが評価するコンテンツを作成するようにしましょう。

なお、弊社ではテクニカルSEOが必要となるケースの多い大規模サイトや、データベース型のサイトに向けたテクニカルSEOの実装経験が豊富にあります。

社内でテクニカルSEOができない、外注先が居ない、どこから手を付けて良いかわからないなどのお悩みがある方は気軽にお問合せください。

ぜひ、読んで欲しい記事

-

SEO対策【2026年最新】検索エンジン一覧│世界と日本での人気ランキング2026/02/27

SEO対策【2026年最新】検索エンジン一覧│世界と日本での人気ランキング2026/02/272026/02/27

-

SEO対策robots.txtとは?書き方と設定場所・確認方法を解説2026/02/27

SEO対策robots.txtとは?書き方と設定場所・確認方法を解説2026/02/272026/02/27

-

SEO対策nofollowとは?設定方法と設定例・利用するケースと注意点を解説2026/02/25

SEO対策nofollowとは?設定方法と設定例・利用するケースと注意点を解説2026/02/252026/02/25

-

SEO対策ECサイトのSEO対策|上位表示に必要な施策をすべて徹底解説2026/02/20

SEO対策ECサイトのSEO対策|上位表示に必要な施策をすべて徹底解説2026/02/202026/02/20

-

SEO対策動画SEOとは?4つの効果と11の対策方法を解説2026/02/19

SEO対策動画SEOとは?4つの効果と11の対策方法を解説2026/02/192026/02/19

-

SEO対策オーガニック検索/自然検索とは?流入を増やす方法を解説2026/02/16

SEO対策オーガニック検索/自然検索とは?流入を増やす方法を解説2026/02/162026/02/16