SEOの勉強法|SEOコンサルがオススメする勉強方法と学ぶべき内容

「SEOの勉強方法ってなにがあるの?」「何から勉強し始めればいいの?」「どこのサイトがわかりやすいんだろう」など疑問に思っている方も多いのではないのでしょうか。今回は、SEOコンサルタントが自身の体験を基に、SEOの勉強方法や学ぶべき内容、勉強する上で役に立ったコンテンツ、勉強する際の注意点を徹底的に解説していきます。

SEOの勉強方法5選

SEOを学ぶ方法は主に4つ挙げられます。まずはそれぞれのメリット・デメリットを表でまとめてみました。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| Webサイト | ・最新情報、実践例が学べる ・情報量が豊富 ・無料 | ・情報の正確性や信頼性を見極める必要がある ・体系的な学習は難しい場合も ・情報過多になりやすい |

| SNS(Xなど) | ・Webサイト以上にリアルタイムで情報を取り入れられる ・情報収集のハードルが低い | ・Webサイト以上に発信者や情報の信頼性を見極める必要がある ・体系的な学習は難しい(情報が流れやすい) |

| YouTube | ・内容を理解しやすい(実演や解説により) ・すき間時間に視聴できる | ・WebサイトやSNS同様、情報の正確性を見極める必要がある |

| 本・書籍 | ・情報の信頼性が高い ・体系的に学べる | ・購入費用がかかる ・最新情報が反映されていない場合あり |

以下で各方法ごとのメリット・デメリットの解説とおすすめのコンテンツをお伝えしていきます。

Webサイト

Webサイトを用いてSEOを学ぶ方法とは、主に専門サイトやブログを通じて情報収集することを指します。

メリットとしては膨大な量の情報に即座にアクセスできる点、書籍に比べて最新情報の公開スピードが早い点が挙げられます。またほとんどのサイトやブログ内の情報は無料で閲覧できるため、圧倒的に学習コストが低い点もメリットであると言えます。

その一方で書籍や動画よりも気軽に情報発信できることから、正確性に欠けるものも少なくありません。運営元などはしっかりと確認し、信頼性の高いWebサイトのみを教材として活用するようにしましょう。

おすすめのWebサイト

SEM Plusは、SEO対策、MEO対策、コンテンツSEOなど検索エンジン対策全般を網羅的に取り扱っている弊社のWebマーケティング情報メディアです。SEOコンサルタントが執筆し、現場で培ったノウハウを発信しています。

特に初心者向け学習ページでは、これからSEOを学ぶ方に向けた基礎を体系的に学べるコンテンツをまとめているので、是非チェックしてみてください。

Google検索セントラルは、GoogleがSEOに関する最新情報やガイドラインについて発信しています。

SEOの基礎から実践的な内容まで網羅された非常に信頼性の高いコンテンツですが、量が非常に多くすべての記事を一度に読むのは現実的ではないため、まずは基本的な内容から読み進めることをおすすめします。

海外SEO情報ブログは、Googleが認定する「ダイヤモンド プロダクト エキスパート」の1人であり、SEOに関する豊富な知見を持つ鈴木謙一氏が独自に集めた世界中のSEOに関する情報を日本語訳して発信しているブログです。

記事ごとの難易度が記載されているので、学ぶ情報に優先度をつけることができます。最新情報の発信が魅力のブログなので、基礎学習との併用をオススメします。

SNS(主にX)

SNS(主にX)を用いてSEOを学ぶメリットとして、Webサイト以上にリアルタイムで情報を得ることができ、また現場の生の声を聞くことのできる点が挙げられます。

現状Xでは業界関係者によって最新情報(コアアルゴリズムアップデートなど)が速報的に共有されており、またそれに対する言及も頻繁に見られます。一方でバズ狙いゆえの偏った意見や根拠のない情報が多い点はデメリットとして挙げられるので、情報の正確性や信頼性を見極めることが非常に重要です。

発信されている情報の特徴からして、基礎を学ぶというより最新情報をキャッチしたい実務者やSEO中級者におすすめします。以下では運営元や発信情報が信頼できるXアカウントのみをご紹介していきます。

おすすめのXアカウント

Google Search Central(@googlesearchc)は、SEO関連情報を発信するGoogleの公式Xアカウントです。

最新の検索アルゴリズムアップデートについての情報や公式ドキュメントやガイドラインの案内、検索システムのステータスや障害情報などが発信されています。

Search Engine Land(@sengineland)は、アメリカのマーケティング会社であるThird Door Media社が運営するXアカウントです。

検索アルゴリズムのアップデート情報や新しい検索機能、SEOおよびPPCに関する最新ニュース、マーケティングにおける実践的なアドバイスを発信しています。

最新情報の発信スピードが非常に早く、リアルタイムでトレンドを追っていきたい人にはもってこいのメディアです。

SearchEngineJournal®(@sejournal)は、アメリカの出版社であるAlpha Brand Media社が運営するXアカウントです。

検索アルゴリズムのアップデート情報やSEO戦略に関する実践ノウハウや具体的な手段、業界のトレンドやニュースなど幅広い情報を迅速かつ詳細に発信しています。

最新のニュースに関しては、SearchEngineLandよりも解説に富んでおり、どう対応すべきかを掘り下げているため、実務に落とし込むノウハウを得るために最適なメディアだと言えます。

YouTube

YouTubeでは実際の画面操作を見ることができたり、資料等に沿った詳細な解説を聞けたりすることによって、初心者にも理解しやすい形で情報が提供されています。

また移動中や休憩中のすき間時間を使って気軽に学習できる点もメリットです。

ただWebサイトやSNSと同様、発信すること自体は誰でもできるので信用できる情報であるかどうかは自分で判断しなければなりません。

以下でご紹介するのは、全て筆者がSEO始めたての頃から現在に至るまで、自主学習として活用させていただいているYouTubeチャンネルです。

おすすめのYouTubeチャンネル

SEOおたく / LANY(レイニー)は、株式会社LANYが運営するYouTubeチャンネルです。

同社でSEOコンサルタントを務めるメンバーがSEOの基本的な戦略から施策ノウハウ全般、最近はトレンドであるAIを駆使した手法に関する発信も行っています。

再生リストには「新人SEO担当者向け動画シリーズ」として体系的に学べるコンテンツが用意されていたり、「【2025年完全版】新・SEO対策の教科書」という約2時間の完全版解説動画を出していたりと、初心者がSEOを学ぶ上で非常に利便性の高いコンテンツが詰まったチャンネルです。

ねぎお社長のSEOチャンネルは、サクラサクマーケティング株式会社のねぎお社長が運営するYouTubeチャンネルです。

大学卒業後から一貫して、広告・マーケティング業界に身を置くねぎお社長が最新のSEO情報・WEBマーケティングについて発信しています。SEOと言えば難しい話や専門用語の多いジャンルというイメージを持たれがちですが、ねぎお社長の非常にわかりやすくかみ砕いた解説はそのイメージを払拭してくれます。

またこのチャンネルにも「初心者向けSEO講座」や「小学6年生でもわかる!超初級SEO講座」といった再生リストがあり、SEOとは何か?というところから勉強を始める方でも安心です。

ナイルTV / SEO相談室は、ナイル株式会社が運営するYouTubeチャンネルです。SEOの基本的な考え方や検索エンジンの仕組み、ツールの解説、最新のトレンドなどSEOに関する情報を網羅的に発信しています。

初心者の方におすすめな動画は「【2025年最新版】SEOの教科書(これを学ばないと中級になれません)」です。SEOの基礎から具体的な対策の進め方が一時間ほどで分かりやすく解説されており、これからSEOを学びたい人は必見です。

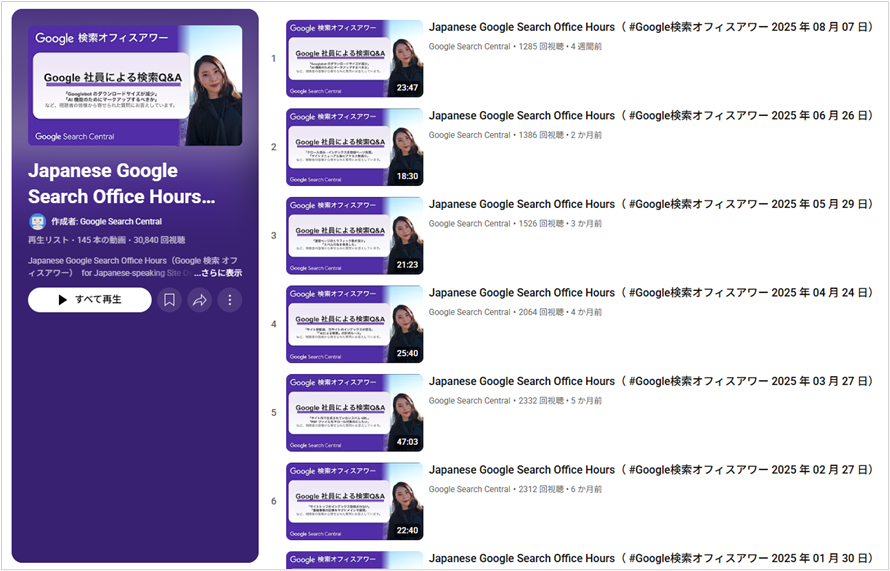

「Google検索オフィスアワー」は、Google Search Centralの公式YouTubeチャンネルから定期的に配信されているシリーズです。

Googleの検索品質チームのスタッフがYouTubeで月に一度開催するQ&A形式のライブ配信で、Google検索やWebサイト運営に関する質問に答えてくれます。仮にライブ配信時間に都合が合わなくても、過去に投稿された質問とその回答はアーカイブとして残されているため、いつでも視聴可能となっています。

本・書籍

本・書籍は出版社と編集者による厳格な編集・校閲プロセスを経ているため、4つの学習方法の中で最も信頼できる情報が書かれていると言えます。また基礎から応用まで段階的に構成されており、初心者がゼロから体系的に学ぶのにも最適です。

ただ出版まで少なくとも数か月程度かかることで、ネット等よりは情報の鮮度が落ちてる点はデメリットです。Googleのアルゴリズム更新は頻繁であるため、最新の施策やトレンド情報は反映されにくいと言えます。

おすすめの本・書籍

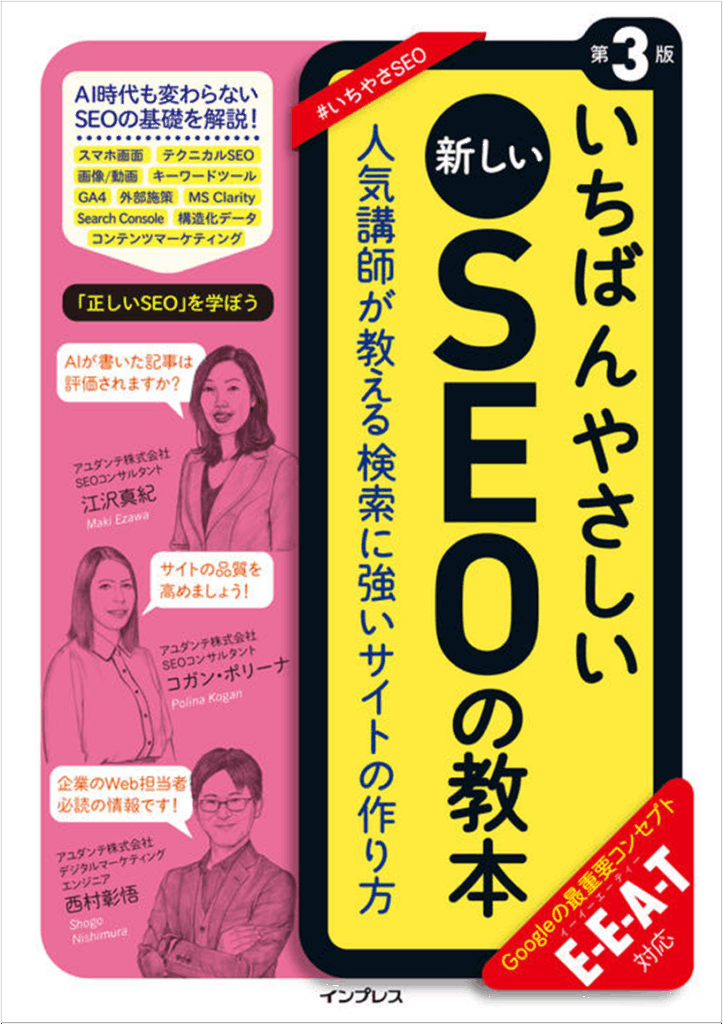

著者:江沢 真紀、コガン・ポリーナ、西村 彰悟

価格:1,848円(税込)

大人気「いちばんやさしい教本シリーズ」の1冊です。SEOの目的や考え方、キーワード選定から効果分析の方法など幅広い知識を経験豊富な講師陣が具体的かつやさしく解説しており、ゼロから始める体系的な学習にピッタリです。

また実践的なノウハウが理由とともに説明されていたり、図や実際のPC画面などが挿絵として載っていたりと、理解の深めやすさやイメージのしやすさへの工夫もされています。

SEO対策はどうしても「検索結果での上位表示」というイメージが先行しがちですが、実際にはそれ以上に「ユーザーのニーズを満たすサイトを作ること」が重要であり、そのためにはどうすべきか?という本質部分を理解することができます。

これからSEOの勉強を始める方にも非常におすすめの1冊です。

著者:土居 健太郎

価格:1,628円(税込)

SEOの基礎知識を重点的にまとめた初心者向けの入門書籍です。フルカラー紙面かつ2人の登場人物の対話が例え話や図を交えながら展開されていく形式で、非常に読みやすく活字に対して苦手意識を持つ方にもおすすめです。

表紙にも記載のある通り、最新のトレンド情報というよりはSEOにおいて変わらない考え方や土台となる部分、本質的な視点を持つことの重要性が学べる1冊です。

初心者の方はSEOの具体策やノウハウを勉強するより、まずはこの本を読むところから始めてみてください。きっとその後から学ぶ内容への理解度が全く異なってくると思います。

著者:小林 睦、西山 悠太朗

価格:3,278円(税込)

SEOの基本となる内部施策、外部施策やコンテンツSEOまでの一通りの対策方法を解説してる実践向けの書籍です。背景から実際の考え方、そして技術まで踏み込んだ実装方法をまとめています。

約400ページにわたるかなりボリューミーな内容にはなっていますが、図や表を用いて情報が整理されているため非常に理解しやすいです。

またGoogleが公開する情報を元に論じており、より信頼性が高いのも魅力の1つです。索引やSEOチェック項目が充実しており、教科書として手元に置いておきたい1冊になること間違いなしです。

著者:吉岡 智将、柏崎 剛

価格:2,640円(税込)

初心者向けというよりはすでにある程度知識がある方向けにはなりますが、SEOの理論的な部分のみならず著者が実践した経験、生成AIの活用方法について書かれた書籍となっています。

本書は生成AIとSEOのパートに分かれていますが、SEOについては「SEOプロフェッショナル」でおなじみの柏崎剛さんが執筆しており、テクニカルSEOを中心に実践的な内容を学ぶことができます。

2025年の6月21日に発売された新しい書籍になるため、最新のSEOを学びたい方や生成AIの活用したコンテンツ作成方法について学びたい方には、おすすめの一冊です。

まず何から勉強するべきか?

インターネットには様々な情報があり、SEOについて勉強しようと調べていくうちに何から手を付けたらいいのか分からなくなってしまった方も多いのではないでしょうか?

結論、検索エンジンの仕組みとSEO対策の内容が理解できていれば、土台部分がしっかりと固まった状態になれると思います。

ここでは初心者の方がまず学ぶべきである検索エンジンの仕組みと対策(内部対策、外部対策、コンテンツSEO)とはどのようなものなのかを例え話を用いてわかりやすく解説し、またそれぞれを学ぶにあたっておすすめしたいコンテンツをご紹介していきます。

検索エンジンの仕組み

検索エンジンの仕組み(動き)は大きく3つに分けることができます。

最初に「クローリング」と呼ばれる作業で、ロボット(クローラー)がインターネット上を巡回し、新しいページや更新されたページを見つけます。

次に「インデックス登録」という工程で、見つけたページの内容を整理して巨大なデータベースに保存します。これによって、検索エンジンはどのページにどんな情報が書かれているかを把握できるようになります。

最後にユーザーが検索した際には、「検索結果表示」としてインデックスの中から関連性の高いページを選び出し、信頼性や使いやすさなどを考慮して順位をつけ、検索結果に表示します。

もう少し分かりやすく説明してみます。

よく例えとして出されますが、検索エンジンは大きな図書館で働く優秀な司書さんのようなものです。インターネット全体を一つの巨大な図書館だと考えてください。そこには数えきれないほどの本(=Webサイト)が並んでいます。

まず司書さんは、新しい本が入ったり、古い本が改訂されたりすると、それをチェックして本棚に並べます。

これが「クロール」という仕組みにあたり、ウェブ上を巡回して情報を集める作業です。

司書さんは本をただ並べるだけでなく、タイトルや内容を記録して「この本には何が書かれているのか」をメモします。

この整理作業が「インデックス登録」に相当します。

そして、誰かが「この図書館で猫の飼い方の本を探したい」とお願いすると、司書さんは膨大な本棚の中から関連する本をすぐに見つけ出します。でもただ見つけるだけではなく、「この本は情報が新しい」「この本は多くの人に信頼されている」「この本は読みやすい」といった点を考慮して、最もおすすめできる順番に並べて紹介してくれるのです。この部分が「検索結果表示」にあたります。

つまり、検索エンジンは司書さんで言うところの「本を集めて並べる」「内容を整理する」「読者に最適な順番で紹介する」という3つの役割を果たしています。検索結果で上位に表示されるサイトは「司書さんが自信をもっておすすめしてくれている本」と同じようなものなのです。

検索エンジンの仕組みの学習におすすめ

検索エンジンの仕組みを勉強するにあたって、おすすめのコンテンツをご紹介します。

- Googleが検索順位を決める仕組みとは?順位を上げる5つの要因とアルゴリズム

-

弊社で運営している情報メディア「SEM Plus」の記事です。検索順位を決める仕組みや決定までのプロセス、ランキングに関するアルゴリズムを徹底的に解説しています。

- Google の検索エンジンの仕組み、検索結果と掲載順位について

-

Googleから発信されている公式ドキュメントです。SEOを学ぶ上で、必ず目を通しておくべき文書です。

- 図解でわかる「検索エンジンの仕組み」とは?基本とSEOのポイント

-

株式会社ルーシーが運営する情報サイト「バズ部」の記事です。検索エンジンの概要から仕組みを図解でわかりやすく解説しています。

内部対策

内部対策とは、Webサイトの内部に対して行う施策を指します。

具体的に言うと、検索エンジンに対し、ページをクロール(巡回)してもらい、コンテンツの内容を正しく伝えインデックス(登録)、ランキング評価(検索結果表示)をしてもらうために行うものです。「テクニカルSEO」と呼ばれたりもします。

ではそのために何をするべきなのでしょうか?もう少し分かりやすくお伝えします。

例えば、あなたのサイトが「パン屋」だと想像してみてください。

検索エンジンはその街の地図を作っている案内人で、ユーザーはお店を探して街を歩いているお客さんです。内部対策とは、お店の中を整理整頓して、案内人にもお客さんにも「ここはいい店だ」と思ってもらうための工夫のことです。

まず、お店の入り口には看板が必要ですよね。これがいわゆる「タイトルタグ」で、お客さんが外から見たときに「この店はパン屋さんなんだ」とすぐにわかるようにするものです。

もし「何でも売ってます」というようなあいまいな看板だと、案内人もお客さんも混乱してしまいますよね。

次に、入り口の横にお店の説明を書いたボードを置いておきましょう。

これが「メタディスクリプションタグ」で、「うちはメロンパンが売りです」と具体的に書いてあれば、お客さんは入りたくなりますし、案内人も「このお店はこういう特徴があるんだ」と覚えてくれます。

お店の中に入ったら、商品の陳列も大切です。

大きな棚、小さな棚をきちんと使い分けることで、どこに何があるのか一目でわかります。これが「hタグ(見出しタグ)」の役割です。もし棚がぐちゃぐちゃでパンがバラバラに置かれていたら、お客さんは探すのに疲れてしまいますし、案内人も理解しにくくなってしまいます。

さらに、お店の住所、つまり「URL」もわかりやすくしておく必要があります。

「/shop/bread」なら誰が見てもパン屋だとわかりますが、「/12345?/6789」では何の店か全くわかりませんよね。

店内には商品の説明だけでなく、関連商品への案内も用意しましょう。

例えば、パンの棚の横に「ラスク・クッキーはこちら」と書いて矢印をつけるようなものです。これが「内部リンク」です。お客さんはスムーズに回遊でき、案内人も「この店は関連性のある商品をちゃんとそろえているんだな」と判断します。

もちろん、店の居心地も重要です。ドアを開けてから商品棚までの距離が非常に遠く、時間もかかるような店内はお客さんの利便性が高いとは言えません。これが「ページ速度」の話です。動線をスムーズにし、余計なものを取り除いてお客さんを待たせない工夫が必要です。

そして今の時代、スマホで店を探す人が大半なので、どんなデバイスでも気持ちよく利用できるように「モバイル対応」をすることが欠かせません。

つまり内部対策とは、検索エンジンに評価されるためのテクニックであると同時に、お客さんにとっても快適で魅力的なお店を作ることと同じです。「お客さんにとっていいお店は案内人にも高く評価される」ということが、内部対策の本質だと言えます。

話を戻すと、ページの内容やサイトの構造・ユーザビリティ(サイトの使い勝手)の良さを正しく検索エンジンに伝えて、クロール・インデックス・ランキング評価を正しくしてもらう必要があり、そのために行う施策を総じて「内部対策」と呼んでいる、ということです。

内部対策の学習におすすめ

内部対策を勉強するにあたって、おすすめのコンテンツをご紹介します。

著者:瀧内 賢

価格:2,068円(税込)

内部対策についてまとめた実践向けの書籍となります。

著者の瀧内賢氏はSEO関連の本を複数執筆しており、初心者向けのSEO書籍やSEOライティングの書籍など多くの著書を持ちます。内部対策に重点をおいた質の高いサイト作成について学べる1冊です。

株式会社ユニヴァ・ジャイロンが公開している記事です。

内部対策の重要性や具体的に行うべき施策項目をまとめています。各項目ごとの簡潔な解説や内部対策チェックリストもあり、学習のみならず実務での活用にも最適なコンテンツです。

外部対策

外部対策とは、自サイトの評価を高める施策です。

大きく2つ、他サイトから自サイトに向けて貼られたリンクを獲得する「被リンク施策」と、他サイトに自社の情報が引用・言及される「サイテーション施策」があります。

簡単に言えば、他サイトで自サイトをおすすめしてもらったり、名前を出して紹介してもらったりするための施策です。

被リンク施策は、自サイトと関連性の高いWebサイトから多くの被リンクを獲得することで自サイトのドメインパワー(自サイトが持つ力のようなもの)を高めるものです。

被リンクとサイテーションの違いはよく質問の出るところで、簡単に言えば「リンクの有無」ですが、ここではより理解を深めていただけるよう例え話を使ってご説明します。

まずは被リンクの仕組みからお話します。

例えば、あなた(自サイト)が「学校の人気者」になりたいと思っているとしましょう。

そのためには、ただ自分が頑張って目立つだけでは足りないので、学校の友達や先生(他サイト)から「この人はすごいよ!」と推薦してもらうこと(被リンク獲得)が必要です。

学校の友達(関連性の高いサイト)から多く推薦してもらえると、評判は広がります。もっと言えば校長先生や教頭先生(権威性の高いサイト)から推薦してもらえると、あなたの人気度はより高まります。

これがいわゆる「被リンク」の仕組みで、自サイトが他の信頼されているサイトからリンクをもらうとその評価が広がり、検索エンジンからも「このサイトは信頼できる」と評価され、検索順位が上がるというものです。

ではサイテーションも同様に解説していきます。

例えば、あなたが研究者で論文(自サイトのコンテンツ)を書いているとします。あなたが書いた論文の内容を他の研究者が引用することがありますが、この引用こそがサイテーションにあたります。

他の研究者(他サイト)があなたの論文を読み、重要だと思った部分を「○○(あなた)氏の研究によると〜」と書くと思いますが、この引用自体があなたの研究に対する認知度や信頼性を高めるというものです。

もしあなたの論文の引用回数が増えれば、その論文はより重要かつ信頼できるものだと評価され、また認知度も向上するため他の研究者たちからの注目につながります。

これがいわゆる「サイテーション」の仕組みで、より多くの自社情報が言及・引用されると検索エンジンから信頼性や認知度の高さを評価されるというものです。

2つどちらにも共通して言えるのは、ユーザーにとって価値のある情報を発信しブランド力を高めることが重要だということです。価値のある情報だと感じてもらえれば被リンク・サイテーションの獲得につながっていきます。

外部対策の学習におすすめ

外部対策を勉強するにあたって、おすすめのコンテンツをご紹介します。

外部対策の基礎から被リンク施策・サイテーション施策のやり方、ツールなど必要な知識を徹底的に解説しています。

著者:江沢 真紀、コガン・ポリーナ、西村 彰悟

価格:1,848円(税込)

先ほどおすすめ書籍としても紹介しましたが、外部対策について書かれている(chapter5/132ページ~)は必見です。基本的な部分から違反行為までもがしっかりと説明されていて、かつ非常に分かりやすいのが魅力です。

コンテンツSEO

コンテンツSEOとは、ユーザーの検索意図にマッチしたコンテンツを制作することによって検索エンジンからの評価を高める施策を指します。ここで重要なのは、いかに検索したユーザーのニーズを満たし、信頼できる情報を発信できるかということです。

少し分かりやすく説明してみます。

例えば、あなたが町の小さな図書館の司書さんだとしましょう。

来館者が「猫の餌について知りたい」と質問してきたときに、ただ「この本に書いてありますよ」と1冊だけ渡すのは不親切かつ不十分ですよね。

本当に喜ばれるのは「年齢別の餌の選び方、ドライフードとウェットフードの違い、値段の目安」などその人が知りたいであろう情報をまとめて分かりやすく案内することではないでしょうか。

コンテンツSEOとはまさにこれと同じようなもので、検索ユーザーが知りたい情報を分かりやすく網羅的に伝える、そしてその情報自体が信頼できるものであることが検索エンジンからも評価されるという仕組みなのです。

よくコンテンツSEOとは記事(コラム)を書くことのみを指していると誤解されがちですが、実はそうではありません。もちろん記事作成も含まれますが、その他にも動画、画像、FAQ、インフォグラフィック、レビューなど色々な形のコンテンツを使って、ユーザーにとって役立つ情報を提供することを指しているのです。

つまり自サイトで発信していく情報に対する施策ということです。

コンテンツSEOの学習におすすめ

コンテンツSEOを勉強するにあたって、おすすめの媒体をご紹介します。

コンテンツ作成の手順や効果を最大化させるための方法、成功事例などこれからコンテンツSEOを学んでいく方にとって必須の情報をまとめています。

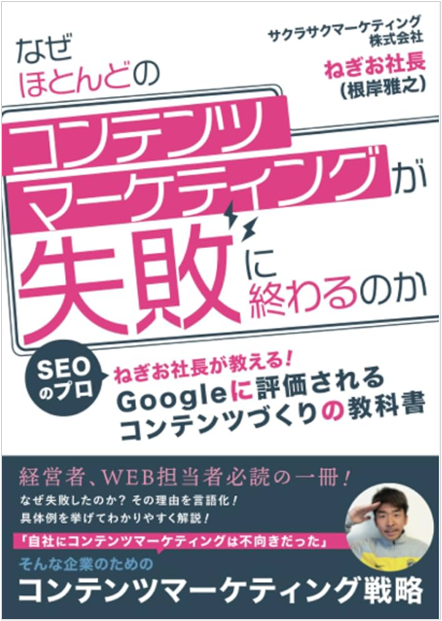

著者:根岸 雅之

価格:1,540円(税込)

1-3にて、おすすめYouTubeチャンネルとして紹介した「ねぎお社長のSEOチャンネル」のねぎお社長こと根岸雅之氏の著書です。

よくある失敗パターンやその理由、戦略的な成功ノウハウが分かりやすく解説されており、検索エンジンとユーザーのどちらからも評価されるコンテンツを作るための具体的なステップを学ぶことができます。

SEOを勉強する際の注意点は?

SEOを学ぶ際、大きく2点ほど注意すべきことがあります。

以下で解説していきます。

信頼性の低い情報に気を付ける

勉強方法の比較でもお伝えしたように、WebサイトやSNS、YouTubeにある情報は必ずしもすべてが正しいとは限らず、すでに古くなったものや根拠のない「思い込み」に近いものも少なくありません。

インターネット上には無数の情報があり、中には役立つものもあれば、「キーワードをとにかく詰め込めば順位が上がる」といった昔の情報(今では逆にペナルティの対象になることも)や、「リンクを大量に買えば順位が上がる」という誤った情報(ガイドライン違反)がいかにも正しい情報かのように発信されていたりもします。

また、Search Engine Land、Search Engine Journalなどのメディアは世界的にも有名で情報の信頼性も高いです。

逆に、出どころがはっきりしない個人ブログや「これだけで必ず上位表示できる」といった極端な表現を使っているようなサイトには注意が必要です。

つまり、SEOの勉強では「誰が発信している情報か」や「いつ発信された情報か」を必ず確認することが重要です。最新の検索エンジンは昔よりもずっと賢くなっており、古いテクニックや根拠のない裏技に頼ると効果が出ないばかりか、最悪の場合ペナルティになってしまう可能性があります。

正しく効率よくSEOの知識を身につけるために、信頼できる情報源をしっかりと見極める癖をつけていきましょう。

常に最新の情報をキャッチする

Googleは日々アルゴリズムをアップデートし、ユーザーにとって本当に役立つ情報を届ける仕組みへと進化を続けています。

それゆえSEOは非常に変化の速い世界であると言われているのです。もし古い知識のまま対策を続けていると、かつては有効だったテクニックが逆に評価を下げる原因になってしまうことさえあります。

例えば、昔はキーワードを文章中に大量に盛り込むだけ(キーワードスタッフィング)で順位が上がる時代もありましたが、現在では不自然な文章としてマイナス評価を受ける場合があります。

またリンクをひたすら数だけ集めればよかった時代も過ぎ、今はリンクの質が重視されています。

こうした変化に対応するには、常に最新の情報をキャッチして、自分の知識をアップデートし続ける必要があります。Googleのアップデートや新しい検索機能に素早く対応できれば、競合他社より一歩先に進むことができます。逆に言えば、情報収集を怠ってしまうと順位が下がった理由すらわからずに取り残されてしまうこともありうるということです。

だからこそSEOを学ぶ人にとって、常に最新の情報を追いかける姿勢は欠かせません。公式の発表や信頼できるメディアが発信する情報をしっかりとチェックし、自分の実践に取り入れていくことで長期的に安定した成果を出すことができるのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

SEOを学ぶための方法や学ぶべき内容、またそれにあたっての注意点についてまとめてみました。勉強方法にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、自分に合う方法や組み合わせを試してみてください。

またスキルを身につけるためには、インプットだけでなくアウトプットが不可欠です。そのため、実際にWebサイトを運営したり記事を作成したりすることで、自分自身の実践的なスキルとして身に着けていきましょう。

以上、SEOの勉強方法についての解説でした。

なお、SEMPlusを運営するオルグロー株式会社では、一社一社に合わせたオーダーメイドのSEOコンサルティングサービスをご提供しております。インハウスでSEOの課題が解決できない場合や、露出を増やせない場合は気軽にお問合せくださいませ。

ぜひ、読んで欲しい記事

-

SEO対策h1タグとは?初心者向けにSEO効果と正しい使い方を徹底解説2025/12/19

SEO対策h1タグとは?初心者向けにSEO効果と正しい使い方を徹底解説2025/12/192025/12/19

-

SEO対策YMYLとは?対象ジャンルやSEOを成功させるためのポイントを解説2025/12/19

SEO対策YMYLとは?対象ジャンルやSEOを成功させるためのポイントを解説2025/12/192025/12/19

-

SEO対策キーワード選定のやり方・コツを初心者向けに徹底解説2025/11/20

SEO対策キーワード選定のやり方・コツを初心者向けに徹底解説2025/11/202025/11/20

-

SEO対策クリニックのSEO対策ガイド│キーワード設計から対策方法まで徹底解説2025/11/14

SEO対策クリニックのSEO対策ガイド│キーワード設計から対策方法まで徹底解説2025/11/142025/11/14

-

SEO対策ページの表示速度はSEOに影響する?計測方法と10の改善方法を解説2025/11/05

SEO対策ページの表示速度はSEOに影響する?計測方法と10の改善方法を解説2025/11/052025/11/05

-

SEO対策「見つかりませんでした(404)」とは?サーチコンソールに表示された場合の解決方法を解説2025/10/10

SEO対策「見つかりませんでした(404)」とは?サーチコンソールに表示された場合の解決方法を解説2025/10/102025/10/10