リードナーチャリングとは?メリットから手法・施策・事例・ツールを解説

リードナーチャリングとは、自社の商品やサービスの購入あるいは受注に結びつけるマーケティング施策です。顧客行動の変化や購買プロセスの長期化により、商品やサービスを提供する企業から注目されています。この記事では、リードナーチャリングの意味やメリット、具体的な手法や事例、ツールについて解説します。

リードナーチャリングとは

リードナーチャリングとは、獲得した見込み顧客にアプローチすることで、自社の商品やサービスの購入あるいは受注に結びつけるマーケティング施策です。

購買プロセスが長期化・複雑化するBtoBビジネスだけでなく、不動産や金融商品といった検討に時間がかかるBtoCビジネスにおいても活用されています。

リードナーチャリングの意味

リードナーチャリングを英語に訳すと、"Lead Nurturing"「見込み顧客の育成」という意味です。

リード(Lead)を直訳すると「見込み顧客」、ナーチャリング(Nurturing)を直訳すると「育成」になります。

購買プロセスにおけるリードナーチャリングのフロー

リードジェネレーションで獲得した見込み客に対し、リードナーチャリングを実行します。リードナーチャリングによって育成された見込み顧客をさらに選別する作業が、リードクオリフィケーションです。

リードナーチャリングでは、以下のような手法が実施されます。

・電話

・セミナー

・展示会

・メール

・メールマガジン

・オウンドメディア

・MAツール

・リターゲティング広告

・SNS

リードジェネレーション

リードジェネレーションとは、見込み顧客を獲得することです。潜在顧客から見込み顧客へ変化させることが目的となります。

リードジェネレーションの具体的な手法は以下の通りです。

・SEO対策

・Web広告

・コンテンツマーケティング

リードクオリフィケーション

リードクオリフィケーションとは、獲得・育成した見込み顧客の中から、特に購入意欲が高い見込み顧客を選別することです。リードクオリフィケーションを行うことで、精度の高い営業活動が実行できます。

リードクオリフィケーションの具体的な手法は以下の通りです。

・カスタマージャーニー設計

・シナリオ設計

・スコアリング

リードナーチャリングが重視されている理由

リードナーチャリングが重視されている理由は以下の4つです。

・顧客行動の変化

・購買プロセスの長期化

・見込み顧客獲得方法の多様化

・休眠顧客の増加

顧客行動の変化

リードナーチャリングが重視されているのは、顧客行動の変化によるものです。インターネットの普及により、顧客の行動は大きく変化しています。

以前は、企業が商品の購入やサービスの利用を検討する場合、商品やサービスを提供する企業や営業からのアプローチを待つ、送られてきたDMを比較するといった、企業からの情報を待つというスタイルが一般的でした。

しかし、インターネットの普及により情報を自ら入手できるようになったことで、商品やサービスの検討を自身で行えるようになっています。

現在では、営業が企業を訪問すると、商品やサービスの情報をすでに入手・検討している段階だったり、競合他社の製品を利用していることもあるでしょう。

つまり、商品やサービスを提供する企業は、見込み顧客に対し出来るだけ早くアプローチする必要があるということです。

購買プロセスの長期化

購買プロセスの長期化もリードナーチャリングが重視されている要因と言えるでしょう。

インターネットが普及する前までは、顧客の購買プロセスはシンプルでした。しかし、情報がインターネットから得られるようになったことで、購入者自身が得られた情報を比較・検討することが可能です。

従来の購買プロセスに検索・比較・検討というプロセスが加わったために、購入までのプロセスが長期化しています。

リードナーチャリングは、顧客の購買プロセスのうち、興味・欲求・記憶の状態にある顧客に対して行われます。購買プロセスとは、商品やサービスを知ってから購入にいたるまでの、顧客心理の変化です。

購買プロセスには、以下のようなものがあります。

・AIDMA

・AISAS

・AISCEAS

・AIDA

・AIDEES

AIDMA(アイドマ)とは、顧客の購買プロセスのひとつです。下記の頭文字を取ってAIDMAと呼ばれています。

| A | Attention | 注目 |

| I | Interest | 興味 |

| D | Desire | 欲求 |

| M | Memory | 記憶 |

| A | Action | 購入 |

インターネットが普及する前の購買プロセスは以下の通りです。

| AIDMA(アイドマ) | 注目→興味→欲求→記憶→購入 |

【注目】:商品やサービスの存在を意識・注目する

【興味】:商品やサービスに対して興味を持つ

【欲求】:商品やサービスが欲しいと思う

【記憶】:商品やサービスが欲しいことを記憶し続ける

【購入】:実際に商品やサービスを購入する

上記のように、以前は商品やサービスを顧客に印象付けることがマーケティングで重視されていました。

しかし、現在の購買プロセスは、以下のように変化しています。

| AISCEAS(アイシーズ) | 認知→関心→検索→比較→検討→行動→共有 |

【認知】:商品やサービスの存在を認識する

【関心】:商品やサービスに対して興味を持つ

【検索】:商品やサービスに関する情報をネットで検索する

【比較】:複数の商品やサービスを比較する

【検討】:どの商品やサービスを購入するか検討する

【行動】:実際に商品やサービスを購入する

【共有】:購入した商品やサービスに関する情報をネットで共有する

インターネットから簡単に情報が得られるようになったことで、購入までのプロセスに検索・比較・検討という顧客の行動が加わり、情報がネット上で共有されるように変化しました。

また、インターネットから情報を得ることが当たり前の行動になったことで、社内での比較検討・稟議・決済が重視されるようになっています。このように、購入までの判断が厳格化したことも、購買プロセスが長期化した要因です。

見込み顧客獲得方法の多様化

以前までは、見込み顧客を獲得する方法は、電話やFax、展示会といったオフラインで行われるものが中心でした。しかし、インターネットの普及により、以下のようなさまざまな方法で企業は顧客と接点をもつことができるようになっています。

・メール

・メールマガジン

・オウンドメディア

・ウェビナー

・リターゲティング広告

・SNS

つまり、見込み顧客を獲得した方法に応じて顧客に適切なアプローチを行う必要があるわけです。

休眠顧客の増加

休眠顧客の増加もリードナーチャリングが重視されている要因となっています。

休眠顧客とは、過去に商談や取引を行った顧客のうち、現在ではアプローチできていない見込み顧客です。顧客行動の変化や購買プロセスの長期化により、一度取引した顧客に対し適切なタイミングで提案することが難しくなっています。

自家用車のように5年・10年といった長いスパンで買い替えが行われる商品の場合、顧客が購入して1年後に営業が買い替えを提案しても相手にされないでしょう。購入した顧客に対してすぐにアプローチするより、新規顧客を探す方が効率が良いと営業は考えます。

上記のように、大量の見込み顧客を抱えたまま放置する企業が増加しているわけです。

リードナーチャリングのメリット

リードナーチャリングのメリットは以下の5つです。

・見込み客の流出防止

・営業効率の向上

・継続的な売り上げの向上

・購買プロセスの短期化

・自社コンテンツの活用

見込み客の流出防止

リードナーチャリングによって、見込み顧客の流出を防げます。

獲得した見込み顧客のうち反応を示すのは25%だけで、残りの75%はすぐにアプローチをかけても購入には至らないと言われています。

一方、米国の企業SiriusDecisions(2018年にForrester社が買収)によれば、反応を示さなかった75%のうち80%は、2年以内に自社あるいは競合他社から商品を購入していたという調査結果があります。

つまり、リードナーチャリングで顧客との長期的な関係を築くことができれば、見込み顧客の流出を防げるということです。

営業効率の向上

リードナーチャリングは、営業効率の向上につながります。営業担当者は、リードナーチャリングによって最適なタイミングで顧客にアプローチできるからです。

まだ購入するタイミングではない見込み顧客に営業がアプローチしても、成果に結びつく可能性は低く、無駄な業務になるでしょう。不要なアプローチを繰り返せば、顧客から敬遠されることになるかもしれません。

効率良く顧客にアプローチすることで別の顧客にアプローチする時間の余裕が生まれ、営業効率がさらに向上します。

継続的な売り上げの向上

リードナーチャリングを実施することで、継続的に売上を伸ばすことができます。

リードナーチャリングは一度商品を購入した顧客に対しても長期的な関係が築けるため、別の部署のための追加購入や買い替えのタイミングで提案することが可能です。

購買プロセスの短期化

購買プロセスは、リードナーチャリングによって短期化できます。

| AISCEAS(アイシーズ) | 認知→関心→検索→比較→検討→行動→共有 |

通常であれば、上記の購買プロセスの認知から行動に移るまでに時間がかかるケースがほとんどです。リードナーチャリングで顧客に情報を提供することで顧客が検索したり検討したりする時間を短縮できるため、購買プロセスの短期化につながります。

自社コンテンツの活用

リードナーチャリングのメリットは、自社コンテンツを活用できることです。

オウンドメディアを運営していればSEO対策によって自然検索からの流入が期待でき、ホワイトペーパーがダウンロードされれば見込み顧客の情報が獲得できます。集客用に作ったページは、メールマガジン用のコンテンツとして再利用することも可能です。

上記のように、自社が制作したさまざまなコンテンツがリードナーチャリングに活用できます。

オフラインのリードナーチャリング手法と施策・事例

オフラインのリードナーチャリング手法は以下の2つです。

・テレマーケティング

・セミナー、展示会

それぞれの具体的な施策や事例をご紹介します。

テレマーケティング

テレマーケティングとは、電話やFAXで顧客にアプローチするマーケティング手法です。無差別に電話をかけるテレアポとは異なり、商品やサービスの魅力をアピールできます。訪問営業よりも短時間で行えますが、オペレータの教育が必要です。

セミナー・展示会

セミナーや展示会、イベントは、インターネットが苦手な顧客にもアプローチできるリードナーチャリング手法です。自社の商品やサービスに興味を持つ人が参加するため、質の高い見込み顧客が獲得できます。リードクオリフィケーションとしての活用も可能です。

顧客を個別訪問する必要がなく、顧客と直接会話できる点がメリットです。一方、会場を確保する必要がある、参加者全員分の資料を用意する必要がある、時間の成約があるといったデメリットがあります。

オンラインのリードナーチャリング手法と施策・事例

オンラインのリードナーチャリング手法は以下の5つです。

・メール

・ウェビナー

・オウンドメディア

・リターゲティング広告

・SNS

それぞれの具体的な施策や事例をご紹介します。

メール

メールを使ったリードナーチャリング手法は以下の3つです。

・メールマガジン

・ステップメール

・セグメントメール

【メールマガジン】

自社に関する情報や商品やサービスの紹介、セミナー開催の案内などをメールで送信するリードナーチャリング手法です。

定期的にメールマガジンを配信することで、顧客との継続した関係を維持できます。メルマガの開封率やURLのクリック率は、テレマーケティングを実施する指標としても活用できます。

【ステップメール】

特定の行動を行った顧客に対し、事前に設定しておいたタイミングで自動的にメールを送信する手法です。問い合わせやメルマガの登録、資料請求などを起点として、見込み顧客の購買意欲に合わせて段階的にメール送信します。

アプローチを自動化できるメリットがありますが、シナリオ設定に時間がかかることと評価しづらいことがデメリットです。

【セグメントメール】

見込み顧客の属性を分類し、ターゲットを絞り込んでメールを送信する手法です。ターゲットを絞り込んでメールを送信するため、無駄なメール送信作業が減ります。

さらに、顧客のニーズに合わせて最適なタイミングで送信するため、開封率・URLのクリック率が高いです。一方、顧客の分類に手間と時間がかかる、分類が間違っていれば効果が低くなるというデメリットがあります。

ウェビナー

ウェビナーとは、インターネットを使って行われるセミナーです。

ウェビナーには以下のようなメリットがあります。

・会場を用意する必要がない

・時間を自由に設定できる

・遠方にいる顧客にもアプローチできる

・録画して繰り返し視聴できる

・チャット機能で顧客とコミュニケーションが取れる

一方、以下のようなデメリットがあります。

・安定したネットワーク環境が必要

・顧客の反応が分かりづらい

・参加者を集める必要がある

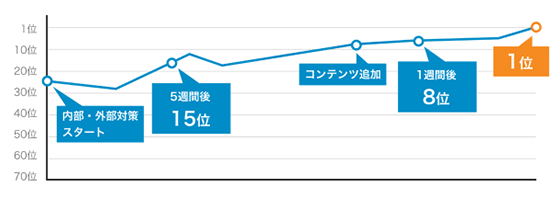

オウンドメディア

オウンドメディアは、自社で保有するメディアです。オウンドメディアを運用することで、オーガニック検索から幅広い見込み顧客を獲得できます。ブランディングや採用に活用できる点も魅力のひとつです。

ホワイトペーパーに代表される資料がダウンロードされることで、見込み顧客の情報獲得にもつながります。導入企業のインタビューなどに代表される事例コンテンツを用意すれば、見込み顧客からの成約を後押しできるでしょう。

リターゲティング広告

リターゲティング広告とは、自サイトに訪れたユーザーに対し、商品やサービスの利用を促す広告を配信するWeb広告です。ターゲットの絞り込みができ、コンバージョン率・費用対効果が高いものの、ブランドイメージの低下につながる恐れがあります。

SNS

TwitterやFacebook、Instagramに代表されるSNSは、見込み顧客とコミュニケーションができるリードナーチャリング手法です。ほとんどのSNSは無料で利用でき、手軽に導入できます。SNSが拡散されれば、幅広いユーザーのリードを獲得できるかもしれません。

リードナーチャリングで活用できるツール

MAツール

MAツールとは、見込み顧客の獲得から商談化までを自動化できるツールです。リードナーチャリングだけでなく、リードジェネレーション・リードクオリフィケーションにも活用できます。

MAツールでは以下のような機能が利用できます。

・顧客情報の一元管理

・メール、メルマガ配信

・見込み顧客のスコアリング

MAツールのメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・見込み顧客の購買意欲を高める ・見込み顧客の流出を防ぐ ・営業効率が向上する | ・中長期的な運用が必要 ・顧客データの入力、更新が必要 |

CRMツール

CRMツールとは、顧客情報・顧客関係を管理できるツールです。名前や年齢、性別、購入履歴、問い合わせ履歴などの情報を一元管理できます。

CRMツールのメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・部署間で顧客情報を共有できる ・顧客満足度を向上できる ・新戦略を立案できる | ・導入コストが必要 ・運用に時間がかかる |

まとめ

リードナーチャリングは、購買プロセスが長期化・複雑化するBtoBビジネスだけでなく、不動産や金融商品といった検討に時間がかかるBtoCビジネスにおいても活用されているマーケティング施策です。

顧客行動の変化や購買プロセスの長期化により、リードナーチャリングを重視する企業が増加しています。セミナーやメルマガなどで獲得した見込み顧客と継続的な関係を構築し、自社の商品やサービスの購入あるいは受注に結びつけましょう。

コンテンツSEOの外注をご検討されている方は、ぜひこちらのサイトをご覧ください。

貴社に最適な「見つけてもらえる」「読まれる」記事をご提案いたします。

RECOMMENDED ARTICLES

ぜひ、読んで欲しい記事