重複コンテンツとは?│SEOペナルティになるケース・対策方法・調べ方を解説

重複コンテンツとは、内容が全く同じ、もしくは非常に似ているコンテンツが複数ありそれぞれ独立したURLが存在しているコンテンツを指します。重複コンテンツがあると検索順位が下がる他、検索結果に表示されない可能性があるため重複コンテンツの発生を防ぐ対策が必要です。本記事では、重複コンテンツの調べ方や対策方法などを解説します。

重複コンテンツとは?

重複コンテンツとは、別のページと内容が同じ、または非常に似ているコンテンツのことです。重複コンテンツは、自サイト内での重複と他サイトと自サイト間での重複の2パターンがあります。

自サイト内で重複コンテンツが発生した場合、ページの評価が低下したり、クロールバジェットに悪影響が出るため、SEO対策で上位表示を狙う場合は改善が必要です。

また、他サイトのコンテンツをコピーした重複コンテンツはコピーコンテンツと呼ばれ、Google検索エンジンのガイドライン違反として手動ペナルティの対象となります。

そのため、WEBサイトの運営担当者は重複コンテンツが発生しないように、定期的にチェックしながら運用していく必要があります。

重複コンテンツが発生するケース

重複コンテンツは、次のような場合に発生します。

wwwの有無やhttp/httpsの混在など、URLの表記が複数存在している

動的ページが自動で生成され、内容が似通ったページが作成されている

URLに計測用のパラメータを付けているが正規化していない

ECサイトで、色やサイズが異なるだけの商品を個別のURLで作成した

一覧ページの並び変えやフィルター機能によって異なるURLが作成されている

titleと見出しだけを変えたぺージをエリアごとに作成している

モバイルとデスクトップでURLが分かれているが適切な処理をしていない

他サイトのコンテンツをそのまま無断転載して使用している

他サイトのコンテンツを少しだけ変えてコンテンツを作成している

他サイトの運営者が自サイトのコンテンツをコピーして使用している

自サイトのコンテンツを他サイトに寄稿している

自サイト内での重複コンテンツはWEBサイトに関する知見がないことが原因で、意図せずに発生することがほとんどです。一方で、自サイトと他サイトとの重複コンテンツはどちらかが意図的に行うことで発生します。

例えば、サイト運営者は他サイトのコンテンツをコピーするつもりがなかったとしても、記事作成を外注している場合に「外注先のライターが他サイトからコンテンツをコピーしていた」ということも過去に発生しています。

重複コンテンツの判断基準

重複コンテンツに該当するかどうかの規準は、内容が同じもしくは類似するページが異なるURLで存在しているかどうかです。

特に、Googleから重複コンテンツと判断されやすいページは以下2つのケースです。

内容が全く同じにもかかわらず数のURLが存在している

検索意図が同じ(類似している)にもかかわらず複数のURLが存在している

内容が全く同じにもかかわらず複数のURLが存在している

前提として、GoogleはURLごとに異なるページとして評価しています。そのため、URLが異なっているにもかかわらず、コンテンツ内容が全く同じ場合は重複コンテンツと判断します。

例えば、ECサイトでカラー違いでURLが複数生成される場合や、ECサイトやポータルサイトの一覧ページの並び替えで「安い順」と「高い順」で並び替えた際に、URLが個別に生成される場合などがこれに該当します。

上記ケースでは、URLがそれぞれ生成されますが、基本的なコンテンツの内容は同じになるため、Googleから重複コンテンツと判断されます。

検索意図が同じ(類似している)にもかかわらず複数のURLが存在している

異なるキーワードを狙っていても、ユーザーが求めている内容(検索意図)が同じ場合、検索エンジンはこれらを同一テーマのページとして認識します。

例えば、「SEO費用」と「SEO価格」という2つのキーワードは一見異なる言葉ですが、どちらもユーザーの目的は「SEOにかかる費用を知りたい」という点で完全に一致しているため、検索エンジンはページ同士を重複コンテンツとして評価します。

ただし、検索意図やページ内のテキストがどの程度同じだと、検索エンジンから重複コンテンツと判断されるのか、明確な基準は公開されていません。

そのため、後ほど紹介する重複コンテンツを調べる方法を参考に、都度確認する必要があります。

重複コンテンツに対するGoogleの見解

Googleは、公式のスターターガイドでサイト内の重複コンテンツによってペナルティになることはないと断言しています。

Google が重要でないと考えること:重複コンテンツは「ペナルティ」になる

検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド

複数の URL からアクセスできるコンテンツがあっても問題はなく、気にする必要はありません。非効率ですが、手動による対策が必要になることはありません。ただし、他人のコンテンツをコピーすることは、また別の話です。

また、Googleのジョン・ミュラー氏はサイト内の重複コンテンツについて、検索順位が低下する要因にはならないと述べています。

複数のページに同じコンテンツがある場合、これらのページのすべてを表示することはありません。そのうちの1つを選んで、それを示すつもりです。したがって、それに関連する負の信号があるわけではありません。多くの場合、一部のページである程度の共有コンテンツがあるのは普通のことです。

English Google SEO office-hours from January 29, 2021

簡単に言うと、サイト内の重複コンテンツによって直接評価を下げるランキングアルゴリズムはないということです。

しかしながら、Googleは重複コンテンツをそのままでも良いと言っているわけではありません。ジョン・ミュラー氏はあくまで「マイナスの要因にはならない」と言っているだけで、Googleの公式ガイドラインにはURLの正規化を推奨するページがあります。

このページには、Googleは正規URLを指定することは重要ではないとしながらも、正規URLを指定する(重複コンテンツを解消する)ことで得られるメリットが記載されています。

つまりGoogleは、「重複コンテンツがあることでマイナスの評価をすることはないが、解消すればWEBサイトにメリットがある」と言っています。

ここからは憶測になりますが、Googleとしても、インターネット上に同じような内容のページが増えれば増えるほどクロールする対象が増えてしまい、クローラーのリソースを圧迫するため、重複コンテンツを減らしてほしいと言うのが正直なところでしょう。

次の項目では、重複コンテンツによる影響について解説します。

重複コンテンツがもたらすSEOへの影響

自サイト内で重複コンテンツが発生すると、SEOに関連する3つの影響があります。

SEO評価が分散する

検索結果に表示したいURLが定まらない

クロール効率が低下する

それぞれ詳しく解説します。

SEO評価が分散する

重複コンテンツが発生すると被リンクが複数のURLに分散してしまい、本来得られるはずのSEO評価に悪影響が出る可能性があります。

例えば、同じ内容のページが「wwwあり」と「wwwなし」で2種類存在する場合、本来1つのURLに集まるはずの被リンクが分散するため、リンクジュースが上げたいページに集約されません。

URLが1つであれば4つの被リンクを獲得できますが、上記画像のように、重複コンテンツでURLが分かれている場合は2つの被リンクしか獲得できないことになります。

Googleは、被リンクが多く集まっているページを人気のページとして評価します。そのため、被リンクが分散することでGoogleから正当な評価を受けることができず、検索順位が向上しづらい要因になる可能性があります。

検索結果に表示したいURLが定まらない

重複コンテンツが発生していると、検索結果に表示させたいURLが正しく表示されない可能性があります。

同じ内容のコンテンツのURLが複数ある場合、検索エンジンはどのURLを優先して検索結果に表示すべきか判断できないため、サイト運営者が意図したURLとは別のURLが検索結果に表示されることがあります。

これにより、例えば売れ筋である黒Tシャツの商品ページを検索結果に表示させたいのに、不人気の赤Tシャツの商品ぺージが検索結果に表示されてしまうと、ページの離脱率が高くなるため売上に悪影響が出るかもしれません。

そのため、このような重複コンテンツはURLの正規化を行い、GoogleにインデックスさせたいURLを正しく伝える必要があります。

クロール効率が低下する

重複コンテンツが大量にある場合はクロール対象のページが増えてしまい、クロール効率が低下します。

Googleが1つのWEBサイトに対してクロールを行うリソースの上限は決まっています。重複コンテンツにクロールのリソースが割かれてしまうことで、本来インデックスしてほしい新規ページに対してのクロールが不十分になります。

インデックスされなければ検索結果には表示されないため、WEBサイトの流入数に悪影響が出る可能性があります。特に数万ページ以上ある中規模~大規模サイトでは注意が必要です。

重複コンテンツが原因でSEOペナルティになるケース

前述した通り、自サイト内で重複コンテンツが発生したからといってペナルティになることはありません。

ただし、他サイトのコンテンツをコピーして重複コンテンツが発生した場合はペナルティの可能性があるため注意が必要です。

Googleは第三者のコンテンツを無断で転載したり、少し修正して利用することをガイドラインでスパム行為と定めているため、他サイトのコンテンツをコピーしていると判断された場合は問答無用でペナルティを与えます。

Googleのガイドラインには、以下のように記載されています。

・他のサイトのコンテンツを、元のソースを引用もせず、独自のコンテンツや価値を加えずに転載する

Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー

・他のサイトのコンテンツをコピーし、(語句を類義語に置き換えたり自動化された手法を使用したりして)若干の修正を加えたうえで転載する

・ユーザーに対してなんらかの形で独自のメリットを提供することなく、他のサイトからのコンテンツ フィードをそのまま掲載する

・ユーザーに実質的な付加価値を提供することなく、他のサイトの動画、画像、その他のメディアなどのコンテンツを埋め込んだり編集したりしているだけのサイトを作成する

ペナルティ解除するためには、コピーコンテンツを完全に削除するか、オリジナルコンテンツとして書き直し、Googleに再審査リクエストを送信する必要があります。

また、リクエストが承認されても、すぐには順位が戻らない可能性が高いため、元の評価を取り戻すには相当な時間と労力がかかります。

重複コンテンツの対策方法7選

重複コンテンツの対策方法は、次の7つになります。

canonicalタグを使う

noindexタグを使う

301リダイレクトを使う

alternateタグを使用する

ページを非公開にする

定型文や説明文などをサイト内で使いまわさない

削除を要請する(他サイトにコンテンツが無断使用されている場合)

重複しているページの種類や状況によって対策方法が異なるため、それぞれ詳しく解説します。

canonicalタグを使う

「canonicalタグ」は、検索エンジンにオリジナルのURLを伝えるために付け加えるタグのことです。検索エンジンはcanonicalタグを参考に、「どのページを正規ページとすべきか」を判断し、検索結果に表示するURLを決定します。

例えば、ECサイトでカラー違いで製品ぺージが複数存在する場合や、計測用のパラメータが付与されている場合など、コンテンツが類似するページであっても、ユーザーがそれぞれのページにアクセスできる必要がある場合に使用します。

例えば、青色のTシャツと赤色のTシャツでURLが分かれている場合は、片方のページに以下のようにcanonicalタグを記述します。

<link rel="canonical" href="https://example.com/tshirts/red" />

href="に指定するURLが「正規版」として評価してほしいページになるため、重複コンテンツが解消され青色のTシャツのページが検索結果に表示されるようになります。

canonicalタグについては、別の記事で詳しく解説しています。

noindexタグを使う

noindexタグとは、Googleに対してページのインデックスを拒否するためのタグです。Googleはnoindexが設定されているページを存在しないページとして扱うため、内容が重複しているページにnoindexタグを設定することで重複コンテンツを防ぐことができます。

例えば、タグページやアーカイブページなど、同じコンテンツを参照する一覧ページが乱立している場合は、noindexを設定し重複コンテンツを解消します。

先ほど紹介したcanonicalはヒントとしてGoogleは受け取りますが、noindexは命令として受け取るため、重複している側のページに以下のように設置することで、確実に重複コンテンツを解消できます。

<meta name="robots" content="noindex" />

ただし、noindexタグを使うと、そのページが検索結果に表示されなくなるため、検索流入が必要のないページにのみ適用しましょう。

noindexについては、別の記事で詳しく解説しています。

301リダイレクトを使う

301リダイレクトとは、ページにアクセスしたユーザーを自動的に別のページに転送するための仕組みです。ユーザーにそれぞれのページを表示させる必要がない場合は、301リダイレクトを使ってページを統合し重複コンテンツを解消します。

例えば、www有りのURLとwww無しのURLどちらもアクセスできる場合、コンテンツの内容は同じになるため重複コンテンツになります。

この場合、ユーザーはどちらか片方のURLにアクセスできれば良いため、301リダイレクトを使って片方のURLに転送してURLの正規化を行うことで重複コンテンツを解消できます。

301リダイレクトについては、別の記事で詳しく解説しています。

alternateタグを使用する

alternateタグとは、デスクトップページとスマートフォンページでURLが異なる場合や、言語別にURLが存在する場合など、同じ内容の別バージョンが存在するときに使用するHTMLタグです。

検索エンジンに対して「これらのページは同じコンテンツを提供しているが、対象となるユーザーやデバイスが異なる」という情報を正確に伝えることができるため、重複コンテンツを防ぐことができます。

例えば、多言語対応のWEBサイトの場合、以下のように各言語バージョンへのリンクをページヘッダに記述します。

<link rel="alternate" hreflang="en" href="英語ページのURL" />

<link rel="alternate" hreflang="fr" href="フランス語ページのURL" />

このように、alternateタグを使って言語や地域を指定すると、検索エンジンは「同じ内容を提供するページであり、言語が異なるだけ」と判断するため、重複コンテンツを解消できます。

デスクトップページとスマートフォンページでURLが異なる場合は、以下のように記述します。

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="モバイルページのURL">

モバイルページ<link rel="canonical" href="PCページのURL/">

このように設定することで、同じコンテンツでも重複ページと判断されることなく、ユーザーの言語やデバイスに合わせたページが検索結果に表示されるようになります。

alternateタグについては、別の記事で詳しく解説しています。

ページを非公開にする

重複コンテンツが発生しているページの中で、ユーザーにとって閲覧価値がなく、アクセスも被リンクもないページは、サイト全体の評価を下げかねません。

そのため、次の基準を満たすページは思い切って、どちらかのURLを「削除」または「非公開」にすることを検討しましょう。

ユーザーが閲覧する必要がないページである

ページにアクセスがない

ページが被リンクを獲得していない

基本的には削除で問題はありませんが、後々リライトをおこない別のキーワードで上位表示する可能性がある場合は、非公開にしておき、管理画面から編集して再度公開できるようにしておきましょう。

定型文や説明文などをサイト内で使いまわさない

メインコンテンツ内に他ページでも使用している定型文や説明文を多く使用すると、重複コンテンツと判断される可能性があります。

例えば、「自社の強み」「メリット」「サービスの特徴」「Q&A」などの定型文をWEBサイト内の色んなページで使いまわしている場合は、重複コンテンツとGoogleから判断される可能性があります。

改善策としては、各ページごとにユーザーが求めているコンテンツを洗い出し、ページごとに独自性の高いメインコンテンツを作成することです。

一方でサブコンテンツに関しては、コンテンツが重複していても大きな問題はありません。

削除を要請する(他サイトにコンテンツが無断使用されている場合)

自サイトのコンテンツが他サイトに無断でコピー・転載されていると判明した場合は、まずは相手サイトの運営者に対して削除依頼を行いましょう。

削除依頼をする際は、該当ページのスクリーンショットを撮影し、転載されたURLの記録を忘れずに行います。もし相手が削除に応じない場合は、以下の手順でGoogleにDMCA侵害通知を提出して削除対応を求めましょう。

著作権侵害の報告: ウェブ検索にアクセスします。

個人情報や自サイトのURL、無断で使用されたURLなど必要事項を入力します。

無断使用されたコンテンツについての詳細を記入します。

Googleが著作権侵害をと判断し申請が通った場合には、無断で転載しているページは検索結果から削除されます。

重複コンテンツの調べ方

重複コンテンツはWEBサイトにとってデメリットしかないため、重複コンテンツが発生していないか定期的に確認する必要があります。

重複コンテンツがないかを調べる方法を、おすすめ順に紹介します。

Google Search Consoleを使って調べる

ahrefsを使って調べる

検索順位チェックツールを使って調べる

「&filter=0」のパラメータを付けて検索する

類似ページ判定ツールを使って他サイトとの重複を調べる

それぞれ詳しく解説します。

Google Search Consoleを使って調べる

Google Search Consoleを使うことで、自サイト内でGoogleから重複していると判断されているURLを確認できます。また、他社のコンテンツをコピーしたことによるGoogleからペナルティを受けているかどうかも確認できます。

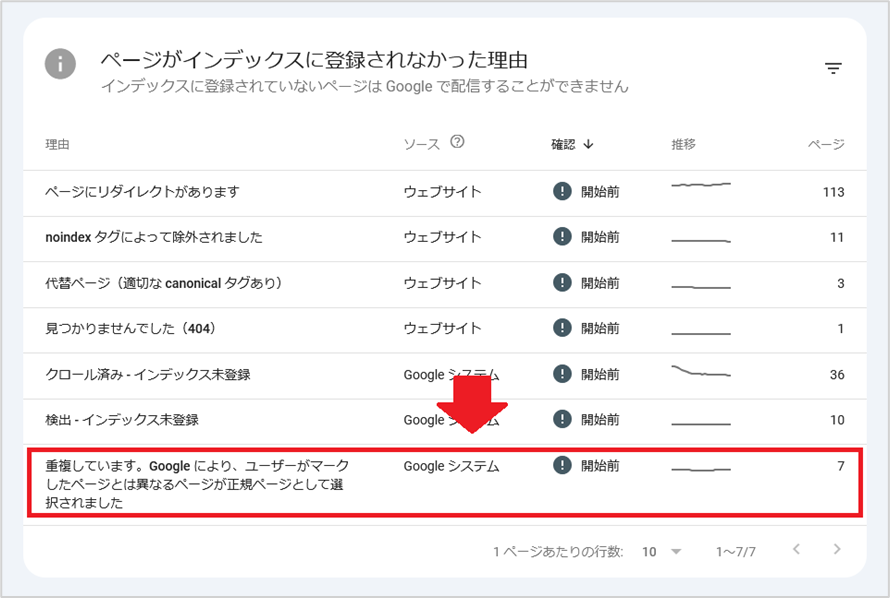

重複コンテンツと判断されているURLを確認する方法

Google Search Consoleを利用することで、Googleから重複と判断されているURLの一覧をまとめて確認できます。

やり方は以下になります。

- インデックスレポートの表示

Google Search Consoleにログインして、左側メニューの「インデックス作成」の「ページ」を選択します。

- 重複ページの表示

重複と判断されたURLがある場合は、「ページがインデックスに登録されなかった理由」に「重複しています。ユーザーにより、正規ページとして選択されていません」と表示されます。

- 重複コンテンツの確認

クリックすると、重複判定されたURLの一覧が表示されます。

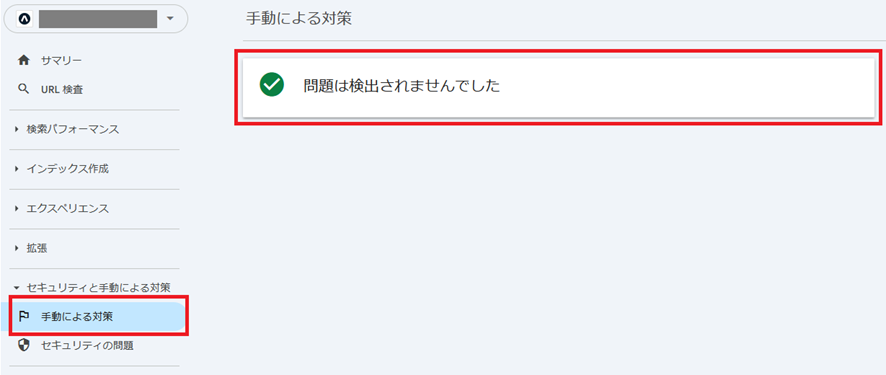

重複コンテンツがペナルティの対象になっているか確認する方法

Google Search Consoleから、重複コンテンツによってGoogleからペナルティを与えられているか確認できます。

- 手動による対策の確認

左側メニューの「セキュリティと手動による対策」をクリックして、「手動による対策」を選択します。

- ペナルティの確認

ペナルティ対象となっているものがあれば画面中央に表示されます。なければ、「問題は検出されませんでした」と表示されます。

問題が検出された場合は、原因が記載されているため指示に沿って改善していきます。

ahrefsを使って調べる

有料ですが、ahrefsのサイト監査機能を利用すれば、重複コンテンツを一括で見つけることができます。

ahrefsにログインしたら、「site audit」にドメインを登録してサイト全体のクロールを開始します。次に「Reports」内にある「Duplicates」をクリックすると、重複しているページ群が赤色で表示されます。更に赤くなっている四角をクリックすると、重複しているURLが一覧で表示されます。

重複コンテンツがない場合は、以下画像のように緑色になります。

なお、この機能ではtitleタグやディスクリプションタグの重複も一緒に確認できます。

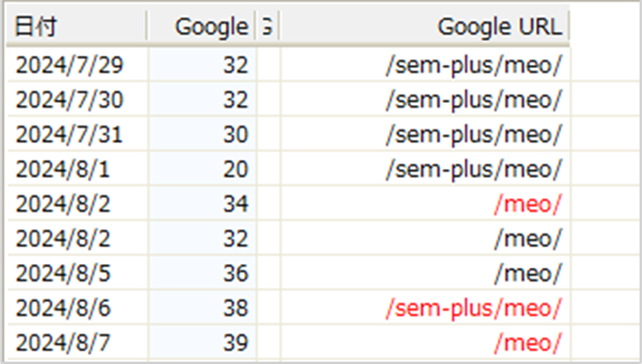

検索順位チェックツールを使って調べる

GRCなどの順位ツールを使用することで、検索エンジンからテーマが重複するコンテンツが複数あると認識されているか確認できます。

順位ツールにキーワードを登録して順位計測を一定期間行います。検索結果にヒットしているURLが複数ある場合は、類似したコンテンツと判断されている可能性が高いと考えられます。

上記画像のように、検索結果に表示されるURLが入れ替わるということは、検索意図が重複するカニバリゼーションが起きていて、検索エンジンがどちらのURLをキーワードにマッチするページとして評価したら良いか判断できない状態であることが考えられます。

「&filter=0」のパラメータを付けて検索する

「&filter=0」は、Google検索の結果画面から省略(フィルタリング)されている類似・重複ページを表示させるためのURLパラメータです。

Googleは内容が重複している、または非常に類似していると判断したページを、自動的に検索結果から省略しています。URLの末尾に「&filter=0」を付けて検索すると、Googleがフィルタリングしていたページも含めて表示されやすくなるため、Googleから重複コンテンツと判断されていたURLを表示させることができます。

ただし1つ1つ検索しないといけないため、手間がかかります。ある程度あたりを付けた上で行いましょう。

類似ページ判定ツールを使って他サイトとの重複を調べる

ページの類似度を調べてくれる外部の無料ツールを使うことで、重複コンテンツかどうかを調べることができます。

sujiko.jpは、特定のページと類似していないかを確認できるツールです。サイト内、サイト外の類似ページを確認でき、2つのページのURLを入力して判定を行います。

URL入力欄に2つのURLを入力して、「判定」をクリックすると以下のような判定結果が表示されます。

総合判定結果は、「激似」「高」「中」「低」の4段階で判定されます。例えば、「激似」と出た場合はGoogleからコピーコンテンツと判断されるリスクが高いため、ペナルティの危険があります。

まとめ

重複コンテンツとは、サイト内の重複とサイト外との重複2種類存在します。

- サイト内の重複

コンテンツの内容が同じや類似しているURLが複数ある

- サイト外との重複

他サイトのコンテンツを転載あるいは少し変えて使用している

サイト内の重複はペナルティやランキングの低下など、直接的な悪影響はありませんが、SEO評価が分散したり、意図したページが検索結果に表示されないといった影響があります。

サイト外との重複の場合は、コピーコンテンツと判断されGoogleからぺナルティを与えられる可能性があります。

第三者のコンテンツをコピーしたり無断で転載するのは論外として、サイト内でも重複コンテンツが発生しないように日頃から注意することが大切です。本記事を参考に、重複コンテンツの対策を強化していただければと思います。

なお、サイトの規模が大きくて重複コンテンツを調べることができない方や、調べ方がわからない方、順位が下がった原因が重複コンテンツなのか知りたい方は、弊社までお問合せくださいませ。

無料でサイトSEO診断を行っております。

ぜひ、読んで欲しい記事

SEO対策llms.txtとは?書き方やLLMOでの効果について解説2025/06/24

SEO対策llms.txtとは?書き方やLLMOでの効果について解説2025/06/242025/06/24

SEO対策サイトリニューアルがSEOに与える影響│順位下落防止のポイントを解説2025/06/24

SEO対策サイトリニューアルがSEOに与える影響│順位下落防止のポイントを解説2025/06/242025/06/24

SEO対策LLMO対策代行会社おすすめ9選│失敗しない外注業者の選び方を解説2025/06/20

SEO対策LLMO対策代行会社おすすめ9選│失敗しない外注業者の選び方を解説2025/06/202025/06/20

SEO対策403(Forbidden)エラーの意味とは?発生する原因と解決方法を解説2025/06/13

SEO対策403(Forbidden)エラーの意味とは?発生する原因と解決方法を解説2025/06/132025/06/13

SEO対策LLMOへの関心・取り組み状況に関する市場調査レポート2025/06/10

SEO対策LLMOへの関心・取り組み状況に関する市場調査レポート2025/06/102025/06/10

SEO対策AI Overviewに関する利用実態レポート2025/06/10

SEO対策AI Overviewに関する利用実態レポート2025/06/102025/06/10