クエリファンアウト(Query Fan-out)とは?仕組みをGoogleの特許を元に解説

クエリファンアウトとは、「質問を複数の場所に一度に投げて答えをまとめてもらう仕組み」のことです。Googleの「AIによる概要」や「AIモード」にはこの技術が使用されているため、仕組みを把握することでAIに引用・言及されやすいコンテンツ作りのヒントを得ることができます。今回はクエリファンアウトについて徹底考察します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | クエリファンアウト(Query Fan-out) |

| 概要 | 1つの検索クエリを複数の関連サブクエリに分解し、AIがそれぞれのクエリで情報を収集・統合する仕組み |

| 主な用途 | ・Google検索(AI Overviews) ・AIモード(AI Mode) |

| 仕組み | ユーザーの検索意図を推測し、意味的に近いクエリや補足的なクエリを自動生成し並列検索を実施 |

| 生成されるサブクエリ例 | ・関連クエリ:元の意味に近い質問 ・比較クエリ:複数サービスや選択肢の比較など |

| メリット | ・ユーザーが気付いていない情報も提示できる ・1回の検索で網羅的な回答を生成できる |

クエリファンアウトとは

クエリファンアウト(Query Fan-out)とは、Googleの検索システムで使われている技術の一つで、ユーザーが検索したクエリを、AIが自動的にいくつもの小さな質問(サブクエリ)に分けて調べ、それらの答えを組み合わせてより網羅的で深い回答を作る仕組みです。

イメージとしては、1つの質問を「賢い秘書」10人に投げて、それぞれ調べものをしてくれるイメージです。

例えば、あなたが「ハワイ旅行のおすすめプラン」と聞いたときに、

Aさんは「ハワイでおすすめのホテル」

Bさんは「ハワイで人気の観光地」

Cさんは「ハワイで穴場のレストラン」

Dさんは「現地の気候」

という風にそれぞれの視点で情報を集めてきて、 最後にリーダー役のAIが、全員の答えをまとめて「これがベストプランです」と教えてくれる仕組みです。

従来の検索では、ユーザーが一回一回キーワードを検索して調べる必要がありますが、クエリファンアウトの技術を使用することで、1回の検索で生成AIが関連する回答をまとめて表示できます。

つまり、従来の検索よりも効率的で便利な検索体験を実現するための技術が「クエリファンアウト」です。

技術的には以前からあるものですが、Googleが「クエリファンアウト」と命名したことで一気にSEO界隈を中心に広まりました。

クエリファンアウトの技術が活用されている場所

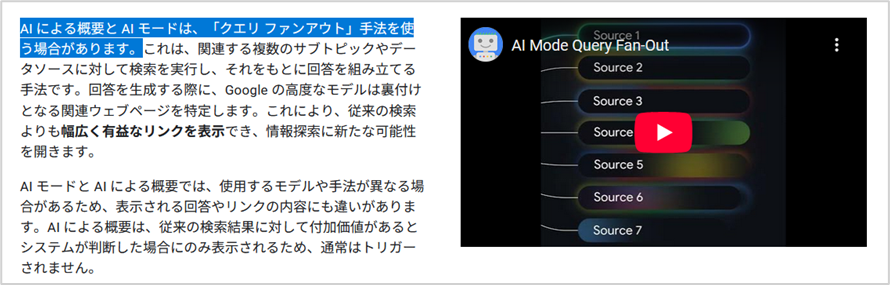

クエリファンアウト技術は、AIモードやAIによる概要(AI Overviews)の一部で活用されています。

- AIによる概要(AI Overviews)

-

現在の検索エンジンに実装されている機能で、検索されたときにAIの回答を生成する機能

- AIモード

-

検索結果がすべてAIになるサーチモード

それぞれどのように利用されているか解説します。

AIによる概要(AI Overviews)

「AIによる概要」は、生成AIが検索クエリを細分化し、関連性の高い情報源から要点を抽出・要約して表示する機能です。Googleで検索すると強調スニペットのように、検索結果画面にAIが生成した要約が表示される場合がありますが、これが「AIによる概要」です。

Google検索セントラルでは、以下のように紹介されています。

AI による概要はユーザーが複雑なトピックや質問の要点をすばやく把握できるようにし、詳細を確認するための関連リンクも提供します。これは、通常の検索結果以上の価値を提供できるクエリで表示されるように設計されています。AI による概要を使用して、多様なウェブサイトにアクセスし、複雑な質問に対する答えを探すユーザーが増えています。

検索での AI 機能の仕組み

「AIによる概要」はGoogleのナレッジグラフの情報や、コアWEBランキングシステムによって高品質で信頼性の高いページを選び出しAIが情報をまとめて表示しますが、回答を生成する際にクエリファンアウトの技術が利用される場合があります。

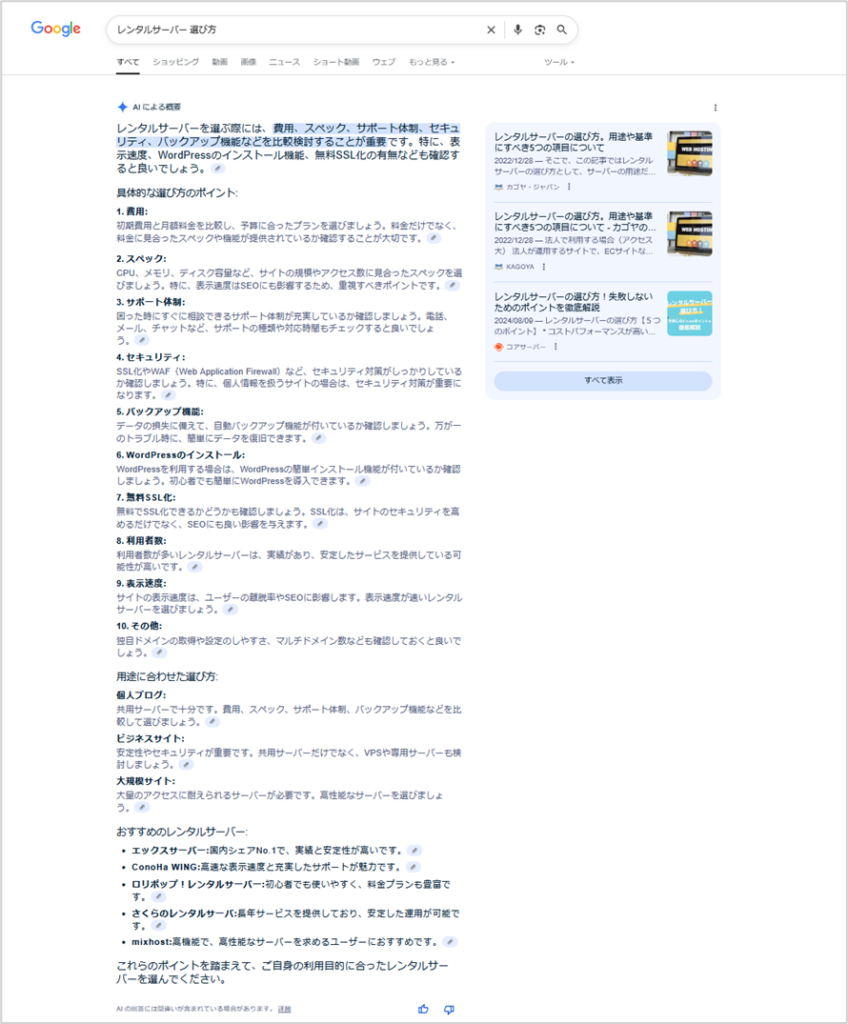

例えば、「レンタルサーバー 選び方」というクエリで検索したときに表示される、「AIによる概要」の回答を例にして見てみましょう。実際に検索したときに表示されたのが、以下の画像の回答です。

「レンタルサーバー 選び方」という検索には、ユーザーが知りたい次のような意図が含まれています。

選ぶ時のポイントを知りたい

おすすめのレンタルサーバーを知りたい

レンタルサーバー選びの注意点を知りたい

この検索結果の裏側では、クエリファンアウトの仕組みによって、「レンタルサーバー 選び方 ポイント」や「レンタルサーバー おすすめ」「レンタルサーバー 注意点」など、関連する複数のサブクエリがAIによって同時に検索されています。

このように、「AIによる概要」では、検索者が再検索をしなくても良いように、クエリファンアウトの技術を使って、検索クエリに対しての要約となる回答を自動的に生成しています。

AIモード

AIモードとは、Google検索に搭載される予定の新機能で、検索結果画面にAIが生成した要約や回答を優先的に表示するモードのことです。

AIによる概要(AI Overviews)よりも、より広範囲な情報や多様な視点を取り入れた回答を表示すると言われており、ユーザーがまだ気付いていない潜在的な質問や関連情報が表示されます。

Googleの資料には、AIモードでクエリファンアウトが以下のように利用されていると記載されています。

「クエリファンアウト」技術を使用し、複数のサブトピックとデータソースにまたがる複数の関連検索を同時に実行し、それらの結果を統合してわかりやすい回答を提供します。

AI Overviews と AI Mode に関するドキュメント.pdf

【和訳:SEM Plus編集部】

クエリファンアウトの技術がより多く使われているのは、より多くのサブクエリに関する質問と回答が表示される「AIモード」であると言われています。

AIモードはアメリカで試験的な運用が開始されており、近いうちに日本でも導入される予定です。

▼ AIモードについて詳しく知りたい方は、以下Googleの公式ページをご確認ください。

→https://search.google/ways-to-search/ai-mode/

クエリファンアウトの仕組み

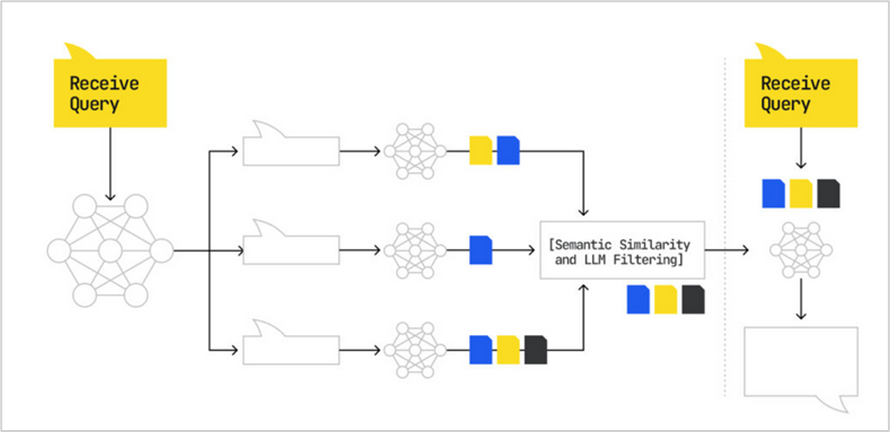

クエリファンアウトは、ユーザーが入力した検索クエリに対して、AIが複数の関連サブクエリを並列に生成し、それぞれのクエリから候補となるドキュメントを取得する仕組みです。

サブクエリ群は、元のクエリから直接派生するものに加え、ユーザーの検索意図を読み取ってAIが作成したクエリも含まれます。

具体的には、検索意図の多様性(比較・探索・意思決定支援)、語彙の拡張(同義語・言い換え)、エンティティの補正(ブランドや特定機能の強調)など、複数の軸でクエリが拡張されていると考えられます。

イメージとしては、AIがユーザーの質問に対して「他に知りたいことはないかな?」と連想を広げていくような動きに近いです。ただし、人間のように自由に想像しているのではなく、あらかじめ決められたルールに沿って並列でサブクエリを生成しています。

具体的に、クエリファンアウトがどのようなルールでサブクエリを生成しているのかは、ヴァリューズのロベルトさんが行っている、Googleの2つの特許を元にした考察が参考になります。

本記事でも、Googleの特許を元に考察してみます。

特許番号:WO2024064249A1

Googleの特許WO2024064249A1 - Systems and methods for prompt-based query generation for diverse retrievalは、「AI自身が検索AIの学習データ(質問と答えのセット)を自動生成し、それを使って高性能な検索モデルを効率的に訓練する仕組み」 についての特許です。

通常は人が用意する「質問と答え」をLLMに作らせることで、時間もコストも大幅に削減しながら、多様な検索リクエストに対応できるAIを育てる技術について記載されています。

最初に2〜8個程度の例を見せる

AIが「質問と答えのペア」を大量に合成生成する

1つのテーマから多様な角度の質問(サブクエリ)を並行生成する

以下2つの方法で品質管理を行う

- ラウンドトリップフィルタリング

-

質問を検索に使ってみて、元の文書がちゃんと見つかるかを検証

- 多様性の調整

-

似たような質問ばかりにならないようランダム性を調整

上記フローの中のステップ③が、クエリファンアウトの技術と関連している可能性があります。

特許を見ると、質問と答えを生成する際に質問が一方向に偏らないよう、AIが次のようにさまざまな視点でサブクエリを並行して生成していることがわかります。

| クエリタイプ | 内容 | SEO関連キーワードの例 |

|---|---|---|

| 関連クエリ | 元のクエリと意味的・カテゴリ的に近い質問を生成。 | 「SEO対策 初心者」→「コンテンツSEO 入門」「内部リンクの作り方」 |

| 暗黙のクエリ | ユーザーが明言していない潜在的な意図を補う質問を生成。 | 「SEO 外注」→「SEO会社の選び方」「SEO対策の費用相場」 |

| 比較クエリ | 複数の選択肢やサービスを比較する質問を生成。 | 「SEOツール おすすめ」→「Ahrefs vs SEMrush」「国内SEOツール 比較表」 |

| 改革クエリ | 言い換えや別表現で同じ意味になる質問を生成。 | 「SEOに強いライター」→「SEO記事ライターの探し方」「SEOライティング 外注方法」 |

| エンティティ拡張クエリ | カテゴリ名からブランド名やサービス名にフォーカスした質問を生成。 | 「SEO会社 評判」→「オルグロー SEO 評判」「ホワイトリンク口コミ」 |

| パーソナライズドクエリ | ユーザーの位置情報や履歴をもとに個別化された質問を生成。 | 「SEO コンサルタント」→「東京のSEOコンサルタント」「大阪で実績のあるSEO会社」 |

特許番号:US20240289407A1

Googleの特許 US20240289407A1 - Search with stateful chat - Google Patentsにも、クエリファンアウトに繋がるヒントがあります。

特許を見るとAIが「ユーザーの状態」を理解し、過去の検索履歴や好み、現在地・時間帯などのデータを元に、最適なサブクエリや次の質問提案を生成すると記載されています。

この仕組みには、クエリファンアウトに近い動きとして先ほど紹介した「エンティティ拡張クエリ」と「パーソナライズドクエリ」に加えて、以下4種類のクエリ生成が含まれます。

| クエリタイプ | 内容 | SEO関連キーワードの例 |

|---|---|---|

| クエリの書き換え | 曖昧な入力をより精度の高いクエリに修正 | 「SEOの良い方法」→「SEO対策 初心者 入門」 |

| ドリルダウンクエリ | トピックを深掘りし、より具体的な内容を探索 | 「SEO対策」→「内部リンクの最適化方法」「被リンク獲得のコツ」 |

| 追加用語導入クエリ | ユーザーの文脈や過去データから関連する検索語を追加 | 「SEO対策」→「ECサイトのSEO対策」「商品一覧ページ SEO」 |

| プロンプト | ユーザーへの次の質問提案。次の情報探索をガイド | 「SEOで検索順位が上がるまでどのくらいかかる?」 |

このようにクエリファンアウトを使うことで、生成AIは、ユーザーが気付いていない潜在的な質問まで先回りし、回答を表示させていると推測できます。

クエリファンアウトの技術によって生成AIの回答に表示される情報

今までの検索結果は、ユーザーが入力したキーワードと関連性が高いページが表示されていましたが、クエリファンアウトを使っている「AIによる概要」や「AIモード」には次のような情報が表示されやすくなります。

「隠れた検索意図」に対応した情報

ユーザーごとに最適化された情報

根拠のある情報

比較コンテンツやランキングに関する情報

それぞれ詳しく解説します。

「隠れた検索意図」に対応した情報

これまでの検索結果画面は、ユーザーが入力したキーワードに対して「検索意図が合致するページ」を検索エンジンが探して表示する形だったため、ユーザーが具体的な質問を入力しなければ、適切なページにたどり着くのが難しいことがありました。

しかし「AIによる概要」や「AIモード」では、クエリファンアウトの技術を利用することで、「この人はおそらくこういう情報も欲しいはず」「この人は本当は何を知りたいのではないか」と推測し、ユーザーの隠れた検索意図を見つけて回答を表示します。

例えば「新築マンション」と検索した場合に、

「固定金利の推移」

「子育て世代に人気の新築マンション」

「1億未満で新築マンションが買えるオススメのエリア」

といった、ユーザーの隠れた検索意図を満たすために一歩先回りした情報が回答に表示されるようになります。

つまり、AIは元の「新築マンション」というクエリから、過去の学習データやユーザーの行動パターンを元にクエリファンアウトを使って以下のようなサブクエリを生成し、検索していると考えられます。

「新築マンション ローン 金利 推移」

「新築マンション 子育て ファミリー向け」

「新築マンション 予算 1億円以下 エリア」

「新築マンション メリット デメリット」

ユーザーごとに最適化された情報

クエリファンアウトは、ユーザーの位置情報や過去の検索履歴も考慮していると言われています。そのため、同じキーワードを検索しても人によって結果が大きく変わる可能性があります。

例えば「EV SUV」で検索した場合、

- 東京のユーザー

-

東京都内の試乗できるEV SUV

- 大阪のユーザー

-

大阪で買える補助金対象EV SUV

上記のように同じ「EV SUV」という検索でも、ユーザーが住んでいる地域や興味に合わせて最適化された情報が表示される可能性があります。

位置情報

過去の検索履歴

デバイス:スマートフォンからの検索か、PCからの検索か

時間帯

季節

そのため、サイト運営者は今までよりも、よりペルソナやターゲットにマッチしたコンテンツ作成に力を入れていく必要があります。

根拠のある情報

生成AIは、ハルシネーションを防ぐために事実に基づいた回答を生成するよう設計されています。

そのため、事実と異なる可能性がある情報が入力された場合、「AIによる概要」では「クエリファンアウト」の技術で補助的なサブクエリを生成し、信頼できるソースから情報を収集して表示します。

例えば、「ウルトラマンは実在します」と検索すると、裏側で「ウルトラマンは架空か?」「M78星雲は実在するか?」といったサブクエリが実行され、円谷プロダクションや作品設定に基づき、ウルトラマンが架空のキャラクターであることを示す情報が表示されます。

このように、クエリファンアウトなどの技術を活用し、生成される回答の正確性を高める仕組みが組み込まれています。

比較コンテンツやランキングに関する情報

検索ユーザーは「どちらが良いのか」「どれが人気なのか」を知りたいことが多いため、生成AIは比較クエリを積極的に生成します。

例えば、ユーザーが「スマートフォン おすすめ」と検索した場合、AIはクエリファンアウトを使って以下のような「比較」や「ランキング」「おすすめ」に関するサブクエリを内部的に生成し、情報を収集していると考えられます。

「A vs B」の比較記事

「2025年 スマートフォン 人気ランキング」のようなリスト型ページ

「防水機能が高いスマホ」

「カメラの性能が良いスマホ」

そのため、リスト記事やランキング記事に多く掲載されるような取り組みや、自サイトで性能比較や性能について分析する記事を用意するなどをしないと、AIによる概要やAIモードの回答で自社商品や自社サービスについて言及されにくくなる可能性があります。

クエリファンアウトの課題

ここまで解説した通り、Google検索やAIモードで活用されている「クエリファンアウト」は、ユーザーが入力したキーワードからAIが多様な質問を自動生成し、それに最適なページを選び出す革新的な技術です。

しかしながら、現段階でクエリファンアウトにはいくつかの課題があると感じています。それは次の4つです。

検索意図の読み違いによる「ズレた回答」の生成

コンテンツの多様性に依存するため情報が偏りやすい

引用元になる比較・ランキングコンテンツが誤解を招く

ユーザーごとのパーソナライズでフィルターがかかりやすい

上記の課題は、クエリファンアウトの技術を使っている「AIによる概要」や「AIモード」の課題といっても良いかもしれません。

それぞれ詳しく解説します。

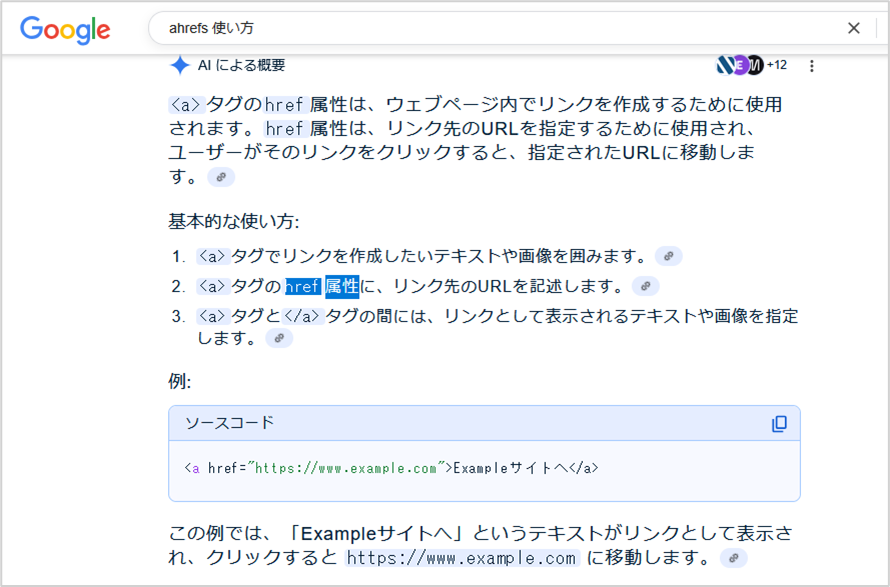

検索意図の読み違いによる「ズレた回答」の生成

クエリファンアウトでは、AIがユーザーの検索意図を推測しながら質問を広げますが、「検索意図の推測」は完璧ではなく、ユーザーが求めていない方向に質問が展開されることがあります。

例えば、「ahrefs 使い方」と検索したのに、AI による概要には「aタグhref属性について」の回答が表示されているなど、検索意図とはズレた回答を表示する場合があります。

このように、検索クエリによってはまだ正確に検索意図を把握できない場合もあるため、クエリファンアウトの技術が余計に検索意図から外れた回答を生成してしまうことがあります。

コンテンツの多様性に依存するため情報が偏りやすい

クエリファンアウトで広がった質問に答えられるページがWeb上に少ないと、AIは特定のサイトや情報に依存しやすくなります。その結果、検索画面に表示される回答の多様性が失われ、同じようなページばかりが引用表示されるリスクが高まります。

例えば、「三菱東京UFJ銀行 クレジットカード解約方法」というクエリに対して、三菱東京UFJ銀行が運営するWebサイトばかりが引用され、結果として情報源が実質1つに近い状態になっています。

できる限り多くの情報源が欲しいところですが、こればかりはどうにもならないのかもしれません。

引用元になる比較・ランキングコンテンツが誤解を招く

クエリファンアウトによってAIが自動生成する比較クエリやランキングは、必ずしも事実に基づいているとは限りません。元になったデータが不十分だったり、古かったりすると、ユーザーに誤解を与える可能性があります。

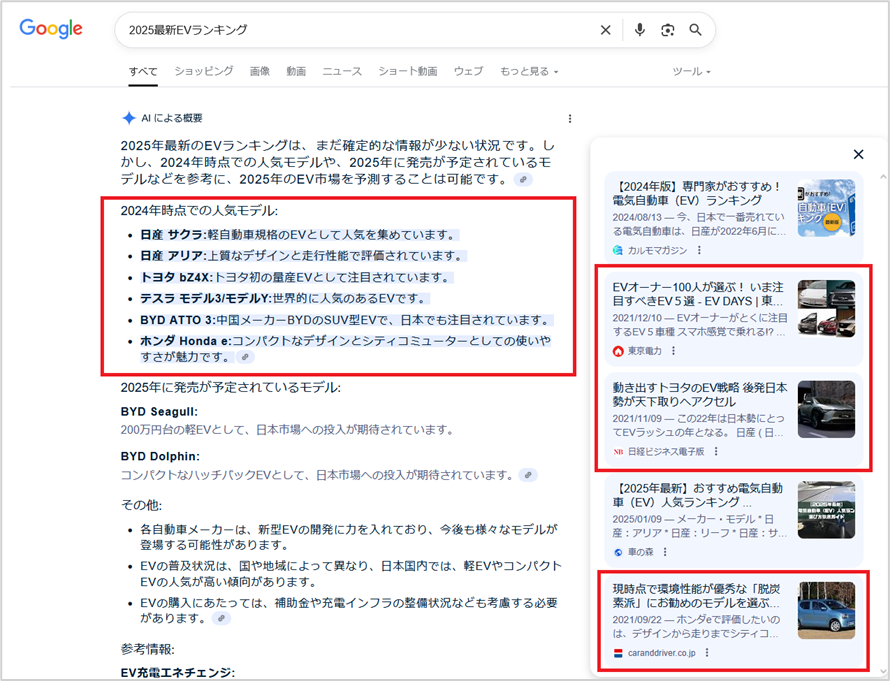

例えば、「2025年最新EVランキング」と検索した際に生成された回答を見ると「2024年時点での人気モデル」が表示されますが、引用元を見ると5ページ中3ページが2021年のランキング記事となっています。

ユーザーごとのパーソナライズでフィルターがかかりやすい

ユーザーの位置情報や過去の行動を元に質問を調整するクエリファンアウトの仕組みは便利ですが、その反面「自分に合った情報しか見えなくなる」フィルターバブル現象を助長する危険性があります。

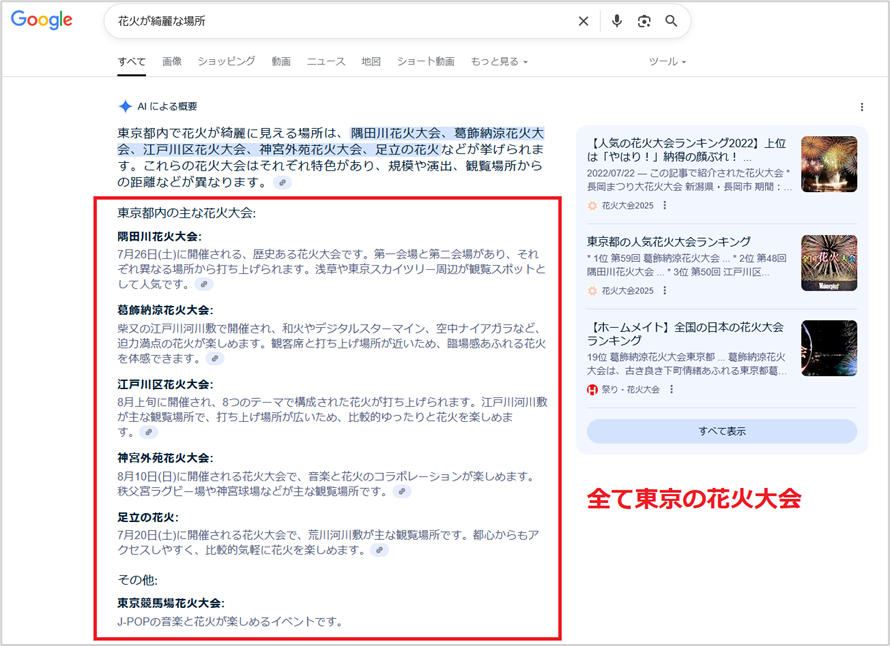

例えば、「花火が綺麗な場所」を検索しても、東京の人には「東京の花火大会の情報」神奈川の人には「神奈川の花火大会の情報」ばかりが表示され、広い視野で情報収集しづらくなる可能性があります。

検索し直せば済む話ですが、せっかくクエリファンアウトの技術を使ってサブクエリを生成しているのであれば、エリアごとの回答を出すなどしてくれても良い気がします。

クエリファンアウトへの対応策

クエリファンアウトによってどのような回答が表示されるかを予想することが難しいため、完璧な対応策はLLMOでもSEOでも存在しません。

しかしながら、クエリファンアウトの特徴を考慮した次のような施策を行うことで、引用や言及される可能性を高めることに繋がります。

サブクエリを想定したサイト設計

LLMの思考チェーンを踏まえたコンテンツ作成

自社が扱うメイントピックから離れたトピックは扱わない

それぞれ詳しく解説します。

サブクエリを想定したサイト設計

クエリファンアウトの技術を使用しているAIによる概要や、AIモードは、1つのクエリに対して関連する複数のサブクエリを並行して探索し、ユーザーの検索意図に幅広く回答する仕組みです。

そのため、サイト運営者側も「単一ページで完結するコンテンツ」ではなく、サブクエリにも対応するコンテンツを作成するために、サイト全体でユーザーの細かな検索ニーズを満たす設計を意識する必要があります。

例えば、次のような複数の視点をカバーできる構成にするのが効果的です。

- 比較記事

-

「サービスAとサービスBの違い」「初心者向けツール比較」など、意思決定を支援する内容

- Q&A形式の記事

-

よくある質問や細かな疑問に答えることで、曖昧な検索意図に対応

- ケース別の解説

-

「中小企業向けSEO対策」「ECサイトのSEOのやり方」「ポータルサイトのSEOのやり方」など、ユーザー属性に応じた具体的な情報

自社の見込み客になるユーザーがどのような疑問や課題を持っていて、どのような検索行動を取るのかカスタマージャーニーマップを作成し、ユーザー行動に合わせたテーマ設計を行いましょう。

LLMの思考チェーンを踏まえたコンテンツ作成

GoogleのAIは、クエリファンアウトの技術でユーザーのクエリを分析して「ユーザーが本当に知りたいことは何か?」を考えて複数のサブクエリを生成しています。

これに対応するためには、ユーザーが検索する背景やゴールを先回りしてコンテンツに組み込むことが重要です。例えば、「SEO会社 おすすめ」というクエリに対しては、単に「おすすめのSEO会社10選」をまとめるだけでは不十分です。

AIはユーザーの状況や目的を想定し、多様なサブクエリを生成しています。

そのため、以下のような情報をページ内に記載する必要があります。

- 初心者向け

-

「SEO会社に依頼する際のチェックポイントや選び方」

- 予算別

-

「月額10万円以下で依頼できるSEO会社」

- 目的別

-

「大規模サイトのSEOに強い会社」「コンテンツSEOが得意な会社」

- 比較

-

「外注 vs 内製のメリット・デメリット」

- Q&A形式

-

「SEO会社に依頼する前によくある質問10選」

- 失敗例

-

「こんなSEO会社には注意」「美容業界に強いSEO会社」

自社が扱うメイントピックから離れたトピックは扱わない

クエリファンアウトに対応するために、関連するテーマでページを作ることで生成AIに引用される機会を増やすことに繋がりますが、一方でメイントピックから離れたトピックを扱うことには注意が必要です。

サイトのメイントピックから離れたテーマでページを増やすと、Webサイトの専門性やテーマ性が薄れてしまいSEO評価が低下する可能性があるからです。

例えば、SEOについて情報発信しているメディアにも関わらず、集客というくくりでトピックを広げてしまい「電話営業や飛び込み営業について」「SNS運用について」「Web広告について」「マス広告について」など広げすぎてしまうと、専門性がなくなってしまいます。

まとめ

クエリファンアウトは、Googleの検索AIに搭載されている中核技術です。関連する複数の検索を同時に行い、ユーザーが欲している情報を網羅的に表示します。

サイト運営をしている立場としては、クエリファンアウトの仕組みを理解して「AIによる概要」や、これから展開される「AIモード」で生成AIが作成した情報内でいかに自社について引用・言及して貰えるかが鍵となります。

生成AIの引用・言及を増やすための施策「LLMO」については、別の記事で詳しく解説しているのでそちらも合わせてご確認ください。

ただし、本質的にはテクニカルな施策を考えるのではなく、ユーザーにとって価値のある情報が何かを考えてWebサイトで発信していくことが一番大切です。それが結果的に、クエリファアウトへの対策及び「AIによる概要」「AIモード」での露出を高めることに繋がるはずです。

なお、弊社が提供しているSEOサービスでは、事業を理解した上で、顧客となるユーザーにとって最適な情報を届けるためのSEO支援を行っています。ご興味のある方は、ぜひ気軽にお問合せくださいませ。

ぜひ、読んで欲しい記事

-

SEO対策Googleクローラーとは?仕組みと申請方法・巡回頻度を高めるやり方2026/01/16

SEO対策Googleクローラーとは?仕組みと申請方法・巡回頻度を高めるやり方2026/01/162026/01/16

-

SEO対策h1タグとは?初心者向けにSEO効果と正しい使い方を徹底解説2026/01/16

SEO対策h1タグとは?初心者向けにSEO効果と正しい使い方を徹底解説2026/01/162026/01/16

-

SEO対策YMYLとは?対象ジャンルやSEOを成功させるためのポイントを解説2025/12/19

SEO対策YMYLとは?対象ジャンルやSEOを成功させるためのポイントを解説2025/12/192025/12/19

-

SEO対策キーワード選定のやり方・コツを初心者向けに徹底解説2025/11/20

SEO対策キーワード選定のやり方・コツを初心者向けに徹底解説2025/11/202025/11/20

-

SEO対策クリニックのSEO対策ガイド│キーワード設計から対策方法まで徹底解説2025/11/14

SEO対策クリニックのSEO対策ガイド│キーワード設計から対策方法まで徹底解説2025/11/142025/11/14

-

SEO対策ページの表示速度はSEOに影響する?計測方法と10の改善方法を解説2025/11/05

SEO対策ページの表示速度はSEOに影響する?計測方法と10の改善方法を解説2025/11/052025/11/05