【SEOイベント報告】SMXLondon 2019

本記事は、海外の検索エンジンに関する情報を発信しているメディア「Search Engine Land」が主催しているSEO・SEMマーケティングカンファレンス「SMX London2019」に関するイベント参加レポートです。2019/5/22,5/23の2日間で開催されたこのイベントでは、様々な情報が発信されました。

会話型AI

【SMXLondon】1日目最初のセッションは、マイクロソフトのJason Miller氏によるプレゼンテーション。

テーマは「次なる創造的破壊は音声検索ではなく、対話型AIである」でした。

このセッションでは、

「昨今、マーケティングによる消費者からの注目集め競争が続いている中、消費者は様々なデバイスを通して様々なメディアコンテンツに触れるようになってきました。この流れは消費者がIOT及び音声対応デバイスを日常に取り入れることによってさらに加速されています。

私たちは、この流れに対してどのようにマーケティング戦略を再考するべきでしょうか。」

という課題提起のもと、要約すると以下3点の話がされました。

- 会話型AIは今後さらに活用されていく

- 会話型AIの性能が上がっていき、活用の幅が広がっていく

- 音声検索に対する最適化

会話型AIは今後さらに活用されていく

近い将来、会話型AIの認知はますます広がっていき、会話型AIは今後様々なところで使用されていくようになり、多くの人が会話型AIを活用して生活していく予想がされている、という説明から始まったJason Miller氏のプレゼンテーション。

冒頭では、現在のイギリス人の会話型AIや音声検索に関する認識調査や専門家が発信している将来的な会話型AIの活用について触れており、結論としては、「やはり今後は会話型AIがさらに活用されていくだろう」ということでした。

では、現状、具体的に会話型AIはどういったことができるようになっているのか、という点についてもJason Miller氏から説明がありました。

会話型AIの性能が上がっていき、活用の幅が広がっていく

大枠でみると、「今後、会話型AIは質問者の質問に対する「回答」のみでなく、「ACTION(行動)」ができるようになってくる」とJason Miller氏は述べており、具体的にはオーダーのキャンセル・変更、ショッピング等、回答を返すことでなく、音声を認識し、「行動」ができるようになると強調していました。

プレゼンテーションの中では実際に会話型AIを使用しているシーンやAI活用記事の説明等があり、少し先の未来が見られたような感じでした。

音声検索に対する最適化

プレゼンテーション終盤では、音声検索に対する最適化をテーマに説明がありました。具体的には、音声検索では必ず話題となる強調スニペットと音声検索の関連性・重要性やそれに対するマークアップ等の取り組みについて触れていました。

▼ 大枠的なものではありますが、最適化に関して一番具体的に述べられていたのは下記の7点でした。

- 検索結果の10位以内に入っているクエリを探す

- そのクエリに対する簡単な質問を特定する

- どのように回答するかを考える(パラグラフ形式・テーブル形式・リスト形式)

- 質問に対する回答・結論を記述する

- 音声にしたときに自然になるように記述する

- モバイル端末にフィットした文字数にする

- マークアップや表示速度等を通常のSEO同様注意する

従来から音声検索の最適化について述べられていたことと重なってはいますが、音声検索を使用するユーザーが増えている今、音声検索に配慮した取り組みはますます重要になってくるとJason Miller氏は述べていました。

また、顧客獲得のために音声検索に適したタイプ別の戦略もしっかり立てて実行していくことも今後の集客等におけるキーとなってくるとも述べていました。

SEM Plus編集部からのコメント

今最も注目されている音声検索・会話型AIについて包括的な情報を得られたセッションでした。会話型AIという新しい時代の波はすぐ近くまで来ており、音声とSEOについてもしっかりとした情報の獲得が必要になってくると感じます。SEM Plusでは今後も音声検索とSEOに関する情報を随時更新していきます。

マシーン対人間 : SEO成功のために本当に重要なこと

【SMXLondon】1日目第2セッションは、BingのNagendran Rangan氏とNeboのStephanieWallace氏によるプレゼンテーション。テーマは「マシーン対人間 : SEO成功のために本当に重要なこと」でした。

このセッションでは、

「Google検索エンジンがアルゴリズムの改良やガイドラインをはじめとする検索エンジンの品質チェックにより注力している今、SEOを成功させるために重要なことは何か?」

という課題提起のもと、Nagendran Rangan氏とStephanieWallace氏からそれぞれプレゼンテーションがありました。

検索エンジンの目的を再確認 - Nagendran Rangan氏

Nagendran Rangan氏のプレゼンテーションでは主に、「ユーザーの満足度についてしっかりと考慮された情報発信を心掛けるべきである」という内容で検索エンジンから評価されやすいサイト作りについて説明がありました。

「従来から言われている検索キーワードとの関連性に加え、情報の信憑性についても重要な要素となってくる」とNagendran Rangan氏は述べていました。

SEOを考えるにおいて、以前から言われている「ユーザー満足度を考えること」が依然として重要であり、ガイドラインも遵守した上で、しっかりとこれらのことが守られているかを再考する必要があると感じました。

▼ Nagendran Rangan氏の話をまとめると主に下記3点の内容に集約されるかと思います。

- ユーザー満足度を常に意識する

- 信憑性が高く他にはないユニークなコンテンツを心掛ける

- ガイドラインを守りユーザーを欺くようなことはしない

検索エンジンの変化と音声検索 - Stephanie Wallace氏

続いてのStephanieWallace氏によるプレゼンテーションでは、検索エンジンの変化と音声検索について触れられていました。

第一セッションでも音声検索をテーマにプレゼンテーションがありましたので、音声検索はかなり注目されてきており、それに対する最適化も今後さらに必要になってくると感じたセッションでした。

まずは、今までの最適化と現在注目されているランクブレイン等についての解説がありました。

他にも最近注目されているEATの概念や検索結果の変化や状況についても要約が解説されていました。

そして、音声検索については、第一セッションと同じようなことが述べられており、最適化に対する重要度が強調されていました。

以上、第二セッションでは、従来から言われている最適化についての再共有と現状のまとめについてのプレゼンテーションでした。

SEM Plus編集部からのコメント

検索エンジン最適化におけるユーザー満足度の重要性の再認識や現状の検索エンジンについて情報整理ができるセッションでした。SEM Plusでも、最適化おける基本的な考え方・検索エンジン自体の情報についても幅広く発信していきたいと思います。

Googleのモバイルファーストインデックスとモバイルフレンドリーにおける成功

【SMXLondon】1日目第3セッションは、GoogleのShane Cassells氏とVodafoneのNick Wilsdon氏によるプレゼンテーション。テーマは「Googleのモバイルファーストインデックスとモバイルフレンドリーにおける成功」でした。

このセッションでは、

「Googleモバイルファーストインデックスなどモバイル対応への重要性が強調されている今、どのようにモバイルフレンドリーなサイトを構築するべきか」

という課題提起のもと、Shane Cassells氏とNick Wilsdon氏からそれぞれプレゼンテーションがありました。

モバイル最適化の重要性について - Shane Cassells氏

Shane Cassells氏のプレゼンテーションでは、「モバイルからの流入が今後も広がっていくこと」や「モバイルのサイト表示スピードの重要性」等が強調されていました。

今後モバイル対応に関する需要はどんどん高まっていく中で、個々のサイトが「表示スピード」「信憑性」「サイトの見やすさ・操作のしやすさ」等の様々な課題をクリアしていく必要があると感じました。

モバイルファーストインデックス等の流れもあるので、今後も最適化のためモバイルでやるべき情報にはアンテナを張っておいた方が良いと感じました。

Google Data Studioの活用について - Nick Wilsdon氏

続くVodafoneのNick Wilsdon氏のプレゼンテーションでは、Google Data Studioを使用したモバイルデータの確保とそれを基にした対策について述べていました。

Google Data Studioでまとめたデータを基にKPIを設定し、そこに対して行動していくフローを勧めていました。たしかにモバイルの流入・動きについてのデータ解析と見える化ができ、目標設定・改善の動きがとれれば最適化に向けて行動しやすくなると思いました。

また、Nick Wilsdon氏はこれらの管理や解析を専門とするチームを設け、専門的に取り組んでいくことも勧めていました。

以上、第3セッションは、スマホ最適化の重要性とGoogle Data Studio等を使った解析と改善についてのプレゼンテーションでした。

SEM Plus編集部からのコメント

モバイルに対する最適化に関しては、依然重要度が増しており、今後もモバイル対応に関する取り組みの強化が必要になってくると強く感じたセッションでした。SEM Plusでは、GoogleDataStudioの活用等、これからもモバイルに関する情報も幅広く発信していきたいと思います。

最新テクニカルSEO情報

【SMXLondon】1日目第4セッションは、Peak Ace AGのBastian Grimm氏とDeepCrawlのRachel Costello氏によるプレゼンテーション。テーマは「最新テクニカルSEO情報」でした。

このセッションでは、

「最適化に向けてのWEBサイトの改善作業の内、難解な作業の一つがサイトのインフラストラクチャ(テクニカルな)部分です。パラメータ・正規化・モバイルへの配慮等WEBサイトの様々な課題をクリアしていくことは容易ではありません。

SEOを行うにあたり、このようなテク二カルな部分をどう対処すべきでしょうか。」

という課題提起のもと、Bastian Grimm氏とRachel Costello氏からそれぞれプレゼンテーションがありました。

JavascriptとSEO - Rachel Costello氏

最初の登壇者Rachel Costello氏のプレゼンテーションでは、主にJavascriptの読み込みやサイト内のコードの記述に気をつけるべきであるという助言がありました。

少しテクニカルな部分ではありますが、未だ多くのサイトで検索エンジン向けに最適化された記述や設定ができていないサイトが多いと述べていました。

Javascriptの使用で特に強調されていたのは、「サイト内でキーとなるコンテンツはしっかりとGoogle等の検索エンジンに読み込まれるようにサイト設計をした方が良い」ということでした。

読み込みがされなければ、検索エンジンからの評価を受けることができないので注意するべきことの一つとのことでした。

Javascript以外にも検索エンジンへのシグナルをしっかりと整備することや、URL構造・タイトル部分等で従来から重要視されている箇所の見直しも大切であるとRachel Costello氏は述べていました。

テクニカルな部分はSEOの専門家からも敬遠されがちですが、最新のテクニカルSEOの情報に併せてしっかりと順応していかなければSEOのプレゼンスを落とす可能性があるので、テクニカルSEO最新情報もしっかり追っていき最適化していくことが重要であると感じたプレゼンテーションでした。

クロールについて - Bastian Grimm氏

続いてのBastian Grimm氏によるプレゼンテーションでは、主にクロールについての話がされました。まずは、「クロールデータはツール等によって異なり、ツールそれぞれごとにクロールデータへのアプローチは異なる」という内容からスタートしました。

SEOをやったことのある方なら、クロールエラー等の言葉を聞いたこともあるかと思いますが、サーチコンソール等で発見できるエラーの対応に加えて、無駄なクロールを減らすことやリダイレクトの設定ミスなどでクローラーが混乱するような状態になっていないかを見直すことが重要であると述べていました。

以上が、Peak Ace AGのBastian Grimm氏とDeepCrawlのRachel Costello氏によるプレゼンテーションでした。

SEM Plus編集部からのコメント

Javascript・URL構造・マークアップ等のインフラ部分とSEOの関係について新しい知見を得られ、且つ情報整理もできるセッションでした。

クローラー周りについても新しい情報が発信されていましたので、今後SEM Plusでもテクニカルな部分やクローラー周りの関連情報を発信していきたいと思います。

マークアップと構造化データに関する最新情報

【SMXLondon】1日目第5セッションは、NeboのJoy Brandon氏とKalicube SASのJason Barnard氏によるプレゼンテーション。テーマは「マークアップと構造化データに関する最新情報」でした。

このセッションでは、

「適切に構造化されたデータは、質の高い検索結果を表示させるための重要な要素です。Googleは長年、スター・画像・追加情報などの「リッチスニペット」を検索結果に表示していました。

サイト運営者としては、適切に構造化されたデータがなければ、ウェブサイトへのトラフィックを失っている可能性があります。このGoogleのリッチスニペットに関連する構造化データはどのように設定するべきなのでしょうか」

という課題提起のもと、Joy Brandon氏とJason Barnard氏からそれぞれプレゼンテーションがありました。

構造化データとSEOについて - Jason Barnard氏

最初の登壇者Jason Barnard氏のプレゼンテーションでは、構造化データとSEOについて述べていました。まずは、Googleがどのように順位を決定しているかという大枠の部分から、構造化データの重要性について説明がありました。

まず、SEOをマクロに見るとサイト自体の信用性等が今後さらに重要となっていくことやEATなどの概念についても説明があり、これらの部分がSEOに大きく影響を与えてくるようになると述べていました。

本題の構造化データに関しては、SEOに影響してくる要素として考えられるため、しっかりと対応していくことを勧めていました。日本の楽天の例もとりあげており、構造化データについてあまり詳しくない人もしっかりと情報をつかみ、対策しておくべきと述べていました。

マークアップとSEO - Joy Brandon氏

続くJoy Brandon氏のプレゼンテーションでは、主にマークアップに関する説明がありました。適切にマークアップをしていくことでSEOにおいて優位に立てるサイトになるので、構造化データのプレゼンテーションと同じくマークアップ自体についても理解を深めていく必要があると感じました。

プレゼンテーション内では、schema.org等の内容を参考に注意すべき点などを挙げていました。

以上が、構造化データとマークアップに関するプレゼンテーションでした。

SEM Plus編集部からのコメント

リッチスニペットに関連する構造化データやマークアップの部分はランキング要素の一つとして影響してくる部分であると考えられておりますが、あまり着手したことがない方も多いのではないでしょうか。

今回のプレゼンテーションでは構造化データの重要度を再認識するとともに、これに関する情報や「何をするべきか」の点も分かりやすく発信していきたいと思いました。

サイト修正作業後にも順位が上がってこない場合の解決方法

【SMXLondon】1日目第6セッションは、FoundのHannah Thorpe氏とTopHatRank.com LLCのArsen Rabinovich氏によるプレゼンテーション。テーマは「SEO対策のためのサイト修正作業後にも順位が上がってこない場合の解決方法」でした。

このセッションでは、

「SEO対策のためのWEBサイト内を調整してもなかなか順位があがって来ない場合、その原因を見つけ出すことは簡単ではありません。あらゆる手段をつくしても思ったように順位が上がらないときは、何を確認するべきなのでしょうか」

という課題提起のもと、Hannah Thorpe氏とArsen Rabinovich氏からそれぞれプレゼンテーションがありました。

WEBサイトの運用管理の見直し - Hannah Thorpe氏

最初のプレゼンテーターHannah Thorpe氏からは、「WEBサイトの運用管理の見直すべき点について」というテーマでプレゼンテーションがありました。SEO対策を行うにおいて、「そもそものWEBサイト管理体制自体をしっかりと見直すところから始めた方が良い時もある」と述べています。

▼ 具体的には、下記の4点を挙げていました。

- 改善すべき箇所がないかのチェック

- 参画者個々の能力情報を把握できているか

- タイムマネジメントができているか

- WEBサイトの目標などの定量化ができているか

また、WEBサイトの見直し自体に関しては「インデックス」と「クロール」また、文章フォーマット・表現方法などもチェック・見直しすべきであると述べていました。

SEOの運用体制や根本からの施策方法見直しを考えるということをあまり考えたことがない会社・組織も多いかと思いますが、体制自体というマクロな視点で運用改善に取り組む視点も大切であると感じたセッションでした。

WEBサイトの診断について - Arsen Rabinovich氏

続いてのArsen Rabinovich氏のプレゼンテーションでは「WEBサイトの診断」をテーマにどういった箇所を診断していくべきかプレゼンテーションがありました。主にはどういった箇所をどのように診断していくべきであるかの説明とアルゴリズムの動きも把握しておくべきであるという内容でした。

また、自社サイトの分析のみでなく同じクエリで順位が出ている競合サイトの解析も必要であると述べていました。

以上が、1日目最終第6セッションの内容です。

SEM Plus編集部からのコメント

SEOの施策を施してもなかなか動きがなかったり、自分では良質なコンテンツを書いたつもりでもなかなか動きがなかったりなど、最適化において困惑する方も多いかと思います。

しかし、今回のプレゼンテーションで扱われていたように体制の見直しや診断項目の列挙と対策によって改善できることも多いと感じました。SEM Plusではサイト診断についても有益な情報を発信していきたいと思います。

音声検索とバーチャルアシスタントに対する最適化とデータサイエンスについて

【SMXLondon】2日目第1セッションは、OraintiのAleyda Solis氏とLinkedInのEun-Ji Noh氏によるプレゼンテーション。テーマは「音声検索とバーチャルアシスタントに対する最適化とデータサイエンスについて」でした。

このセッションでは、

「音声検索とバーチャルアシスタントが発達してきた中で、これらに対しどのように最適化を行っていくべきか」

という課題提起と「データサイエンスを駆使したSEO対策(LinkedInを例に)」についてAleyda Solis氏とEun-Ji Noh氏からそれぞれプレゼンテーションがありました。

音声検索とバーチャルアシスタントに対する最適化 - Aleyda Solis氏

SMXLondon1日目の第1セッションでも音声検索について触れられていましたが、2日目の第1セッションでも音声検索の台頭についてプレゼンテーションがありました。

Aleyda Solis氏のプレゼンテーション冒頭では、現在音声検索を使用している人が少しずつ増えており、今後も増えていくと思われている一方、すべてが音声検索になるわけではないという話から始まりました。

現状の音声検索は「東京の天気」等の簡単で単発的な検索向けに使用されていることが多いが、これからは会話型にどんどん進化していくとAleyda Solis氏は述べていました。

また、Aleyda Solis氏は音声検索への対応には下記のようなステップで対応していくと良いと述べていました。

- 現在WEBサイトに対して検索されているクエリの中で「How」や「Can I」などのクエッションワードと絡めて需要がありそうなものを探し、その質問に回答しているコンテンツを用意する。

※日本語なら「~の方法」「~への行き方」「~の仕方」等がそれにあたると思います。 - 新しくSEOキーワードを探す際に、5W1Hのクエッションワードと関連しそうなものがあれば音声検索で拾われる可能性があるのでコンテンツとして用意しておく。

※現状では音声検索の回答結果の約半分が強調スニペットから拾われており、強調スニペットとして拾われるようなコンテンツ作りをすると良いとAleyda Solis氏は述べていました。

その他音声検索対策用に、構造化データの活用なども推奨していました。

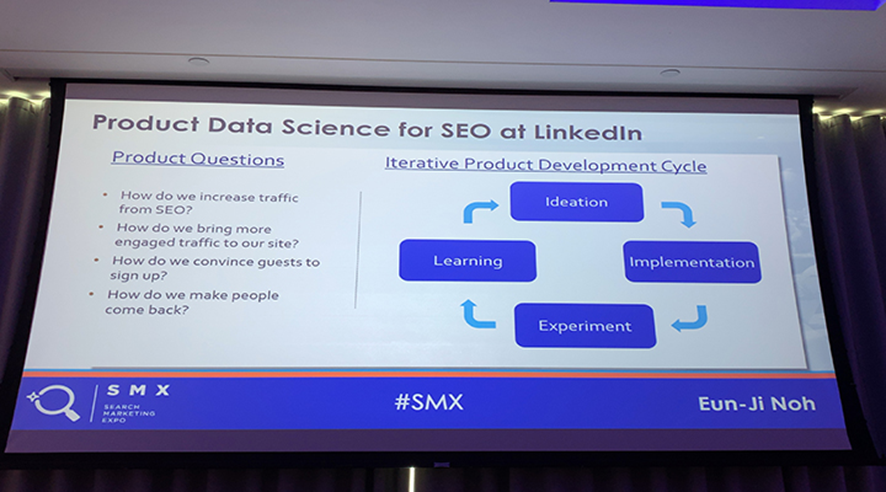

データサイエンスとSEO - Eun-Ji Noh氏

続いてのEun-Ji Noh氏のプレゼンテーションでは、LinkedInのSEOを例にデータサイエンスを駆使したSEOの成功についてプレゼンテーションしていました。

Eun-Ji Noh氏はSEOのプロセスにおいて、各サイトの指針・目標を正しく設定することがとても大事であると強調していました。

下記は、LInkedInの場合の指標・目標です。

目標の設定にあたっては、

- 正しい指標・目標・観測方法を設定すること

- サイトが達成したい最終的な価値は何かを最初に考える

- 指標はシンプルで他社に説明できるものにすること

等を考えることが大事であると述べていました。

その他にも、ユーザー向けのコンテンツに対するABテスト、検索エンジンに対するABテストの実施等も有効であると述べていました。

以上が、2日目最終第1セッションの内容です。

SEM Plus編集部からのコメント

音声検索の台頭とその対策方法・LinkedInのデータサイエンスを通したSEO対策について学べるセッションでした。特に音声検索のセッションでは、今後のSEOとの関連性の部分で注目されていく部分であると感じました。

SEM Plusでも今回のセッションで得た情報を基に、音声検索などの情報も随時発信していきます。

新サーチコンソールとGoogleのペナルティについて

【SMXLondon】2日目第2セッションは、SearchBrothersのFili Wiese氏によるプレゼンテーション。テーマは「新サーチコンソールとGoogleのペナルティについて」でした。

このセッションでは、

「新しいサーチコンソールとなり、様々なデータを確認できるようになってきた現在において、サーチコンソールを最大限に活用する方法とGoogleのペナルティに対する理解を深めていくこと」

についてFili Wiese氏からプレゼンテーションがありました。

新サーチコンソールについて - Fili Wiese氏

Fili Wiese氏のプレゼンテーション前半では、新サーチコンソールについてのざっくりとした説明がありました。昨年から少しずつ仕様が変えられており、旧サーチコンソール以上に有益なツールとなってきていると述べていました。

サーチコンソールの中でも、特にインデックス・クロール・構造化データ・AMPの欄について言及しており、今後全WEBマスターにとってこの4つはサーチコンソール上で重要な調査・設定機能となると述べていました。

Googleのペナルティについて - Fili Wiese氏

サーチコンソールと関連して、SEOにおいてのもう一つの重要なテーマである「Googleからのペナルティ」についても説明がありました。

元Google職員であるFili Wiese氏の意見としては、「ペナルティやガイドラインについては、GoogleからWEBマスターへのある種、教育のようなものである」とのことでした。

ペナルティやガイドラインの最終的な目的としては、推奨事項や禁止事項をしっかりと守り、健全にSEO対策を行い、WEBマーケティングにおける成功を促すものであるので、しっかりと学ぶべきものであると強調していました。

こちらのガイドラインのページは何度か見たことがある方もいるかと思いますが、定期的に更新もされていくのでしっかりと把握しておいた方が良いとのことでした。

また、一番スパム認定されることが多い、外部リンクのペナルティを受けた際の対応方法についても述べていました。

否認申請の前に、しっかりとした外部リンク精査を行い申請をしないと何度も審査待ちをすることになりうるので、ちゃんとした調査・リンク撤去等の対応をとるべきであると述べていました。

以上が、2日目第2セッションの内容です。

SEM Plus編集部からのコメント

新しいサーチコンソールについての情報を整理できるセッションでした。また、Googleのペナルティやガイドラインについても触れられていたので、サーチコンソール周りの知識に関する包括的な復習にもなりました。

易しいテクニカルSEOとJavaScriptの歴史について

【SMXLondon】2日目第3セッションは、GSKのAdrian Phipps氏とOnelyのBartosz Goralewicz氏によるプレゼンテーション。テーマは「易しいテクニカルSEOとJavaScriptの歴史について」でした。

このセッションでは、

「SEOについてよく理解していない人でもわかるような、比較的易しいテクニカルSEOの紹介」と「JavaScriptの歴史とSEOとの関係性」

について、それぞれAdrian Phipps氏とBartosz Goralewicz氏からプレゼンテーションがありました。

易しいテクニカルSEO - Adrian Phipps氏

第3セッションでは、まずAdrian Phipps氏からテクニカルSEOについてのプレゼンテーションがありました。

SEOと聞くと技術的に難しいことがたくさんあって大変そうなイメージを持っている方もいるかと思いますが、ある程度のテクニカルな部分の知識があればSEOにおいて優位に立つことができるので、最低限のことをしておくと良いと述べていました。

特に上記画像の9つのことはやっておくべきこと・チェックしておくべきこととして列挙していました。

ツール等を駆使したSEO施策の流れについての説明もありました。初めてSEOに取り掛かかる人にとっては大変かもしれませんが、現在たくさんの計測ツールが世に出回ってきているので、今後はもっと簡単に施策ができるようになるかもしれません。

JavaScriptの歴史について - Bartosz Goralewicz氏

続いてのBartosz Goralewicz氏のプレゼンテーションでは、JavaScriptの歴史とSEOについて解説がありました。

JavaScriptのレンダリングがなかなかできなかった頃の状況や、JaveScriptとSEOに関する変遷についてまとめていました。

【レンダリングとは】

レンダリングとは、画面(もしくは画像などの)に表示したい内容が記述された、データ(文字、数値、数式など)を、コンピュータ上で処理を行い、データにかかれている記述通りに、実際の画面に反映させることです。

また、JavaScript以外にもレンダリングの仕組み等についても説明がありました。

JavaScriptのレンダリング可否は以前から発表等ありましたが、今後も追って情報を収集しておいたほうが良さそうです。

【関連記事】:レンダリングを妨げる JavaScript を削除する

以上が、2日目第3セッションの内容です。

SEM Plus編集部からのコメント

今回のセッションは易しいテクニカルSEOとJavaScriptの歴史ということで、SEOの基本的な部分の情報の整理ができたセッションでした。特にJavaScriptに関しては、今後検索エンジン側でも様々な取り組みがされると思いますので、最新情報をしっかりとキャッチする必要があると感じました。

SEO対策における競合情報調査の重要性とデータストーリーテリングを用いたリンク構築

【SMXLondon】2日目第4セッションは、Investing.comのIgal Stolpner氏とKaizenのPete Campbell氏によるプレゼンテーション。テーマは「SEO対策における競合情報調査の重要性とデータストーリーテリングを用いたリンク構築」でした。

Igal Stolpner氏からは、「SEO対策における競合分析」ということで、自らのサイトに対するSEO施策を行うと共に、競合他社の解析を行うことの重要性について話がありました。

また、Pete Campbell氏からは「データストーリーテリングを用いたリンク構築」について話があり、データを用いてリンク構築をするための成功要因についてまとめられていました。

SEO対策における競合情報調査の重要性 - Igal Stolpner氏

最初のIgal Stolpner氏のプレゼンテーションでは、SEO対策における競合情報調査の重要性について話がありました。競合の調査にあたり、まずチェックすべき点はUXであると述べており、ユーザー目線から見た時に一番良いサイトはどのサイトかを分析するところから調査を進めていくと良いようです。

また、下記のような点も競合と自分のサイトの差分をチェックする上で大切な要素となるので、覚えておくと良いと述べていました。

また、競合調査をする上では、サイトの解析ツールを使うと効率的にチェックできるので導入しておくと良いと述べていました。

競合がどのようなキーワードを狙っているか、どのようなタイトル付けをしているか等を知ることで、自らのサイトのSEO改善に役立てることもできます。競合サイトの分析は重要なポイントとなってくるので、ツール等を駆使しながら上記項目等を参考に差分チェックを行っていくと良いと感じました。

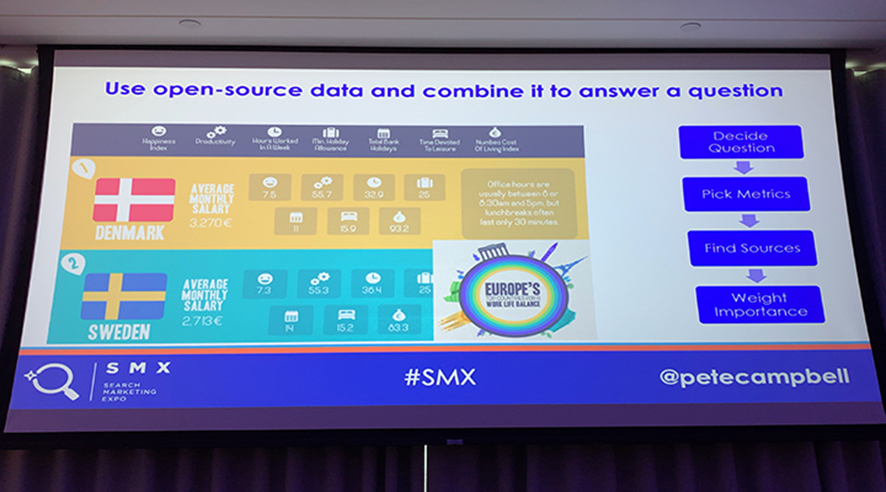

データストーリーテリングを用いたリンク構築 - Pete Campbell氏

セッション後半部分は、Pete Campbell氏からデータストーリーテリングを用いたリンク構築をテーマにプレゼンテーションがありました。

Pete Campbell氏からは、リンクを集めるために必要となるサイトの要素は上記画像の8つであると述べていました。

▼ 以下、各8つの要素について説明していきます。

- 人間がコンテンツを見て何かしらの判断ができるコンテンツを作る:何かしらタメになったコンテンツや有益であったコンテンツはリンクを得る可能性が高くなる傾向があります。

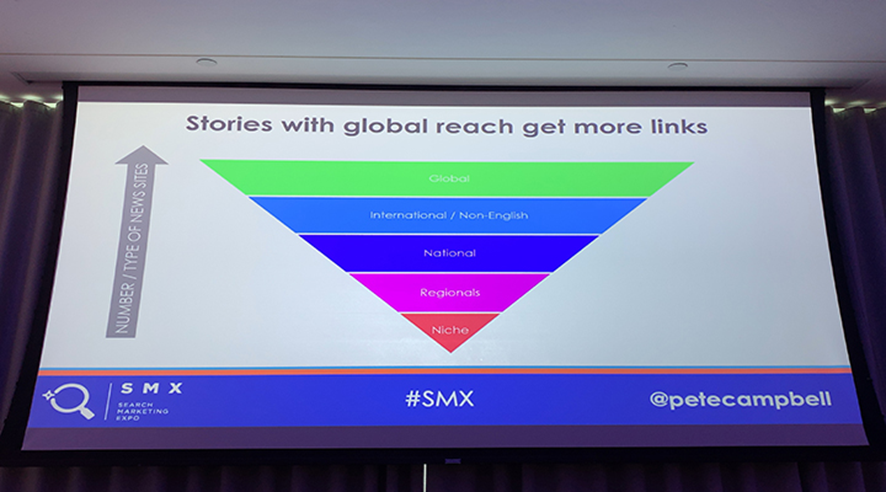

- より多くの人に広まっていくコンテンツがリンクを受けやすい:上記画像のグローバルの地点までリーチするとかなりのリンクが集まると述べていました。

- 多くの人に知れ渡った既存のデータの活用や過去の記事を応用して、さらに詳しく情報を追記していく方法:上記の例だと44の航空会社から100の航空会社という形で記事をアップグレードしています。

- コンテンツの更新・鮮度について:記事のアップグレードはここの部分にも大きく関わってきます。

- データをどのようにビジュアライズ化させてわかりやすく伝えられるか:各コンテンツで適切な図等を用いると効果的です。

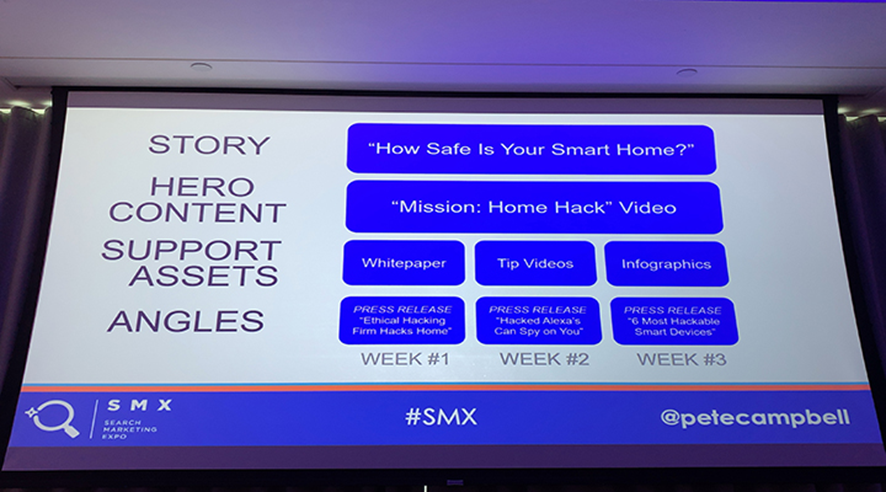

- 多くの人に共通して起こりうるまたは関連しうる特定のテーマに対して、関連する様々なコンテンツを用意すること:ここでは、スマートホームの危険性についてコンテンツを拡充しています。

- ざっくりとした説明のみでしたが、データの質と量が大切であること

- コンテンツの内容が感情を揺さぶるようなものであるとそれもまた拡散されやすく、リンクを受けやすい

外部リンクの獲得を考える際には、上記8つの項目に自分のコンテンツがどれくらい当てはまっているかをチェックすると良いかと思いました。

以上が、2日目第4セッションの内容です。

SEM Plus編集部からのコメント

今回のセッションは、競合調査と外部リンクの獲得というSEOにおいて重要な部分についてのプレゼンテーションでした。競合調査や自然リンクの獲得を試みたことがない方も多いと思いますので、SEM Plusでも競合調査や自然リンクの獲得に関する情報を発信していきたいと感じるセッションでした。

ビジュアル検索効果の最大化

【SMXLondon】2日目第5セッションは、LSEO.comのChris Nash氏とMicrosoftのRavi Theja Yada氏によるプレゼンテーション。テーマは「ビジュアル検索効果の最大化」でした。

このセッションでは、

「スマートフォンデバイスなどのカメラ機能の改善やGoogleなどの検索エンジンの進化に伴い、ビジュアル検索を使用する人々が増えてきました。ビジュアル検索向けの最適化を行うことで、トラフィックの増加やコンバージョン改善に役立つためビジュアル検索に対応の知識を身につけましょう」

ということで、Chris Nash氏からは最新のビジュアル検索情報とSEOについて、Ravi Theja Yada氏からはビジュアル検索の仕組みについて、それぞれプレゼンテーションがありました。

最新のビジュアル検索情報とSEO - Chris Nash氏

セッション前半では、Chris Nash氏から最新のビジュアル検索情報について説明がありました。ビジュアル検索と聞くと多くの人が想像するのが、Googleレンズなどの機能だと思います。スマホなどで何かしらの対象物を映すとその対象物を認識して、詳細を教えてくれるものです。

【ビジュアル検索とは】

ビジュアル検索とは、写し取った画像に似た商品やアイテムを検索結果として表示させるテクノロジーのことです。テクノロジー開発で有名なサービスとして、Googleレンズ・Bingビジュアル検索・Pinterest lenzなどがあります。

近年、スマホなどのカメラ機能の性能アップやGoogleレンズなどの性能アップにより、このビジュアル検索の使用率が上がっていくと注目されています。

ビジュアル検索の最適化に関しましては具体的に下記10点が挙げられていました。

また、インフォグラフィックのようなビジュアル要素のあるコンテンツの作成とピンタレストなどのビジュアルプラットフォームへのマーケティングもビジュアル検索最適化において有効であると述べていました。

ビジュアル検索の仕組み - Ravi Theja Yada氏

続いてのRavi Theja Yada氏のプレゼンテーションでは、ビジュアル検索の仕組みや今後について説明がありました。

Chris Nash氏と同様に、ショッピング・計算・検索等でこれからビジュアル検索はさらに活躍の幅が広がってくるであろうと述べていました。

仕組みについての説明は難しい部分ではありましたが、活用事例等を見てビジュアル検索の将来性を感じました。

以上が、2日目第5セッションの内容です。

SEM Plus編集部からのコメント

今回は会話型AIと同様に注目されつつある「ビジュアル検索」について知れるセッションでした。ビジュアルだけで様々な情報が得られるようになれば、日々の生活やネットショッピングでも有効活用されてくると感じました。

ビジュアル検索は、画像検索とは異なる領域のものなので、今後はビジュアル検索に特化した情報も発信していきたいと思います。

SEOサイトクリニック

【SMXLondon】2日目第6セッションは、DeepCrawl,のRachel Costello氏とOptus DigitalのChris Simmance氏によるSEOサイトクリニックということで会場の参加者のサイト診断を行うものでした。

今回の最終セッションはプレゼンテーションがなかったので細かなことは割愛しますが、様々なツールを使って会場でライブサイト診断を行っていました。

SEOに関連する新しい情報や技術が増えている今、様々なツールを駆使しながら、サイト診断や解析をしていくことがますます重要になってくると感じました。

SEM Plus編集部からのコメント(SMXLondon2019総括)

今回が初のSMXLondonへの参加でしたが、SEOに関する様々な情報を把握することができ、今後のSEO施策や情報発信にも反映できるような内容でした。またたくさんのプレゼンテーターと交流を持つこともでき、非常に有意義なものでした。

SEM Plusでは各セッションで発表された内容を参考に随時SEO周りの情報を発信していきますので、ぜひチェックしてください。

ぜひ、読んで欲しい記事

SEO対策LLMO診断・無料でできるチェックリスト40項目【2025最新版】2025/07/07

SEO対策LLMO診断・無料でできるチェックリスト40項目【2025最新版】2025/07/072025/07/07

SEO対策「検出-インデックス未登録」がサーチコンソールに表示される原因と解決策2025/07/01

SEO対策「検出-インデックス未登録」がサーチコンソールに表示される原因と解決策2025/07/012025/07/01

SEO対策llms.txtとは?書き方やLLMOでの効果について解説2025/07/04

SEO対策llms.txtとは?書き方やLLMOでの効果について解説2025/07/042025/07/04

SEO対策サイトリニューアルがSEOに与える影響│順位下落防止のポイントを解説2025/06/24

SEO対策サイトリニューアルがSEOに与える影響│順位下落防止のポイントを解説2025/06/242025/06/24

SEO対策LLMO対策代行会社おすすめ9選|LLMOコンサルティング外注業者の選び方を解説2025/07/04

SEO対策LLMO対策代行会社おすすめ9選|LLMOコンサルティング外注業者の選び方を解説2025/07/042025/07/04

SEO対策403(Forbidden)エラーの意味とは?発生する原因と解決方法を解説2025/06/13

SEO対策403(Forbidden)エラーの意味とは?発生する原因と解決方法を解説2025/06/132025/06/13