【SEOイベント報告】SMX EAST 2019

本記事は2019/11/13,11/14にニューヨークで開催された「SMX EAST 2019」のイベント参加レポートです。SEO部門は全部で14セッション構成のイベントで、マーケティングやSEOのプロであるプレゼンテーター達から様々な情報が発信されました。本記事ではセッションのアジェンダと会場の雰囲気をご紹介します。

Googleの現状とその競合性

【SMX EAST 2019】第1セッションは、「Googleの現状とその競合性」というテーマで、SparkToroのRand Fishkin氏からのプレゼンテーションでした。現状のGoogleの規模やビジネス展開とそれに伴う各界との競合部分について解説していました。

Googleの現状と規模

プレゼンテーション冒頭ではGoogleの規模と現状について解説がありました。

現在Googleは、圧倒的な検索シェアを占めており、とてつもない規模になってきていますとRand Fishkin氏は述べていました。

また、Googleは検索サービスを中心としていろいろなビジネスの幅を広げており、検索エンジン上でも各界の専門会社と競合するようにもなってきました。

Googleとの競合と摩擦

▼ Rand Fishkin氏は具体的に各界と競合性・摩擦が発生している例をいくつか挙げていました。

- 例1:検索結果上での歌詞の掲載とその表現について歌詞掲載サイトとの競合

- 例2:検索結果上での天気情報の掲載と天気情報サイトとの競合

- 例3:検索結果上でのフライト情報掲載と航空系購入サイトとの競合

これ以外に、「仕事」についての検索が増えたことを背景に、求人に関するウィジェットを検索結果に掲載しはじめた例も紹介されていました。

上記の写真が求人ウィジェットの例です。

WEBサイトのブランディングに必要なこと

Rand Fishkin氏は検索結果のクリック率とブランディングについても触れていました。

検索結果におけるユーザーの行動は、

- 自然検索結果からどこかのサイトを選んでクリックする時

- 検索してもどのサイトもクリックしない時

- PPC広告をウクリックする時

上記の3パターンに分類されます。

このうち、「検索してもどのサイトもクリックしない時」はかなり多いと述べていました。

また、ユーザーの検索フローを「検索行動」「SERP確認」「サイトをクリック」の3つに分けて、それぞれのステップでどのようにすればサイトのブランディングを高めることができるか考える必要があると述べていました。

「検索行動」では、どのようなキーワードでユーザーが検索をしていくかを考え、そこから逆算して検索結果に表示されるよう工夫すること。

「SERP確認」では、クリックしてもらうようなタイトルなどの考案。

「サイトをクリック」では、キーワードに対する適切な回答となるように、適切なコンテンツを構築しておくこと。などを挙げていました。

SEM Plus編集部からのコメント

今回は「Googleの現状とその競合性」ということで、Google検索について包括的に理解できるセッションでした。

Googleは単なるリスト形式の検索結果の表示のみでなく、様々な形式で検索結果を表示するようになりましたが、今後も検索結果は様々な形式に変化していくのではないかと感じたセッションでした。

2019年のSEOランクイン要素まとめ

【SMX EAST 2019】第2セッションは、「2019年のSEOランクイン要素まとめ」というテーマで、RustyBrickのBarry Schwartz氏、SEO In-houseのJessica Bowman氏、Search Engine LandのDetlef Johnson氏の3名が2019年のSEOを振り返り、ランクイン要素について説明していました。

コンテンツ

セッション冒頭では、ランクイン要素を6つの分野に分けてまとめていると解説していました。分野は「コンテンツ」「アーキテクチャー」「HTML」「信頼性」「リンク」「ユーザー」の6つで、最初は「コンテンツ」について解説がありました。

▼ コンテンツ分野では以下のような細かい要素について補足説明していました。

- しっかりとしたクオリティの高いコンテンツを作れているか

- キーワードリサーチをしっかりと行い、サイト流入の導線を整備できているか

- しっかりと更新されているか

etc...

アーキテクチャー

続いての2つ目の分野「アーキテクチャー」では、以下の内容について解説していました。

- クロールのチェック

- スマホ対応

- ページの表示スピード改善

- HTTPs化

etc...

SEOを行う上で、アーキテクチャー分野も重要な要素であり、2019年にもGoogleからアーキテクチャー分野の重要性が何度も強調されていました。

HTML

3つ目の「HTML」の分野では、以下の内容について解説していました。

- タイトル、ディスクリプション、h1などのタグ

- サイト構造

etc...

タイトルにキーワードを入れるなどのことは以前から広く知られていますが、現在でも重要な要素であるのでしっかりと整えておいた方が良いです。

信頼性

4つ目は「信頼性」についてでした。

昨今、よく聞くようになった「オーソリティー」などについて主に説明されていました。

サイトの信頼性の評価は以前にも増して厳しくなっており、「きちんと専門的な知識をもった人がコンテンツを作っているかどうか」がより大切になってきています。

リンク

5つ目の分野「リンク」では、改めてリンク要素の重要性が強調されていました。

リンクの力は今でも健在で、良質なウェブサイトからのリンクをもらえるとSEOでプラスに影響してきます。

ユーザー

最後の分野は「ユーザー」についてでした。

- ユーザーはどこの国や地域にいる人たちか

- UXのチェックをしっかりとできているか

などのことについて説明していました。

マイナス要素

また、今回のセッションではSEOにとってマイナス要素となる施策についても触れていました。

以前から言われていることではありますが、クローキング行為やテキスト隠し、広告ばかりのコンテンツなどはマイナス要素となり、SEOにとって良くない結果となります。

新しいトレンド

セッション終盤では、これから検索シーンで重要な存在となると言われている「音声検索」「画像検索」「動画検索」「ローカル検索(マップなど)」についても言及していました。

【プレゼンテーター】

- SEO In-house:Jessica Bowman氏

- RustyBrick:Barry Schwartz氏

- Search Engine Land:Detlef Johnson氏

SEM Plus編集部からのコメント

今回は「2019年のSEOランクイン要素まとめ」ということで、SEOの要素について総合的に振り返ることができたセッションでした。弊社ではセッションで得た総合的な情報を基に、2020年のSEO対策にも力を入れていきたいと感じたセッションでした。

YMYLの対応とGoogleのアップデートYMYLの対応とGoogleのアップデート

YMYLについて

セッション3最初のプレゼンテーターLily Ray氏のテーマは、「YMYLの対応」でした。

Googleが発表したYMYLのアルゴリズムでいくつものサイトが順位下落の影響を受けましたが、Lily Ray氏のクライアントサイトも例外なく影響を受けて下降したそうです。

Googleからは、「YMYLに対してはWEBサイト所有者が特に何かを変更して対応するものではない」と発表がありましたが、Lily Ray氏はいくつか施策を行い順位を回復させることに成功しました。

今回は、この下がったサイトの順位を回復させた方法について解説していました。

YMYLで下落したサイトで見直したこと

▼ 順位回復のためのサイトの見直しは、下記4つの切り口で行ったようです。

- EATのチェック

- テクニカルSEOの見直し

- バックリンクのチェック

- コンテンツとUXの見直し

▼ 具体的には、以下の10点を見直して順位を回復させるに至ったようです。

- 専門性の向上

- 広告表示が過度になっていないか

- 受賞歴などをサイトに掲載

- SEOの要素に合ったコンテンツ編集ルールの構築

- より質の高いコンテンツへのレベルアップ

- コンテンツの正確さ

- オーバーなセールス文言使用

- テクニカルSEOの見直し

- 質の低いページのNoindex化

- ローカル検索への対応

Googleのアップデートについて

Glenn Gabe氏のプレゼンテーションも、同様にアップデートに関することでした。

主には2018年からスタートした医療に関するアップデートの流れと現在について説明していました。Lily Ray氏のプレゼン同様、医療関係に関するサイトの順位上下が大きく観測されたとのことでした。

医療に関するアルゴリズムのアップデータには、EATの改善だけでなくさまざまな要素の見直しが必要なので、Lily Ray氏がプレゼンテーションで述べていたような箇所を大幅に継続的に見直していきましょう、とGlenn Gabe氏は述べていました。

また、アルゴリズム自体についての説明もあり、現在のGoogleのコア・アルゴリズムは「ベイビーアルゴリズム」という小さなアルゴリズムが大量に集まって構成されているという話が印象的でした。

【プレゼンテーター】

- lilyraynyc:Lily Ray氏

- glenngabe:Glenn Gabe氏

SEM Plus編集部からのコメント

今回は「YMYLの対応とGoogleのアップデート」ということで、YMYLへの対応策やアルゴリズムの現状について深く知ることができたセッションでした。

医療分野のアップデートで順位に影響が出たサイトが多いかと思いますが、EAT改善に限らず総合的にSEO対策を進めていけば順位がまた回復してくる可能性もありそうです。

BingウェブマスターツールとGoogle Search Console

【SMXEAST2019】第4セッションは、「BingウェブマスターツールとGoogle Search Console」というテーマで、MicrosoftのSandhya Guntreddy氏、GoogleのDaniel Waisberg氏からそれぞれプレゼンテーションがありました。

Bingウェブマスターツール

プレゼンテーション前半では、MicrosoftのSandhya Guntreddy氏が「Bingウェブマスターツール」について解説していました。

日本だとサーチコンソールの方が有名ですが、Bingのウェブマスターツールも改良を重ねているようで、登録していない方はぜひ使ってみてほしいと述べていました。

年々シェアを伸ばしているみたいです。

今回のプレゼンテーションではBingウェブマスターツールの機能の内、「ディスカバー」「クロールとインデックス」「プロセスとアンダースタンド」の3つについて軽く紹介していました。

1つ目の「ディスカバー」では、新しく追加したページをBingウェブマスターツールを通して検索エンジンに知らせる方法等について解説していました。

昔に比べて、検索エンジン側での新規ページの収集スピードは速くなってきているようで、「新規ページを追加したらツールを通して知らせると良いです。」と述べていました。

2つ目の「クロール&インデックス」では「robots.txt」の記述について触れていました。

有効にクロール・インデックスされるように記述を確認してみてくださいと述べていました。

3つ目の「プロセスとアンダースタンド」は、検索エンジンが内容を理解できるようにHTMLタグを正しく記述するようにした方が良い、という内容でした。

正しくHTMLを記述することによって、WEBページが強調スニペットに表示される可能性があったりなど、SEOにとって有効になることがありますので正しく書くことを勧めていました。

Google Search Console

セッション後半では、Daniel Waisberg氏から「Google Search Console」の概要について説明がありました。

「Google Search Consoleがどのようなものか」というテーマで、サーチコンソールの目的や構造について解説していました。

サーチコンソールはWEBサイトの改善に必要なことを提案できるようにすることを目的としており、現在も機能や取得可能データの改良などを進行しているということでした。

現在サーチコンソール上では、「サーチアナリティクス」「レポート」「テストツール」「アカウント」「アラート」などの機能が組み込まれて構成されています。

各機能で知れる情報はたくさんありますので、ぜひ活用していきましょうとDaniel Waisberg氏は述べていました。

【プレゼンテーター】

- Google:Daniel Waisberg氏

- Microsoft:Sandhya Guntreddy氏

SEM Plus編集部からのコメント

今回は「Bingウェブマスターツールとグーグルサーチコンソール」ということで、それぞれのツールの概要が紹介されていたセッションでした。両ツールは毎年機能が改善され進化を続けています。弊社では、引き続き各ツールの展開に注目し、WEBサイト改善に活用していきたいと考えています。

スパムとペナルティー

【SMXEAST2019】第5セッションは、「スパムとペナルティー」というテーマで、MicrosoftのFrederic Dubut氏とSearchBrothersのFili Wiese氏の2名からプレゼンテーションがありました。それぞれGoogleとBingのスパム・ペナルティーについて解説していました。

検索エンジンのアップデート

プレゼンテーション冒頭では、検索エンジンの仕組みやアップデートについて解説していました。

アップデートについての説明時には、「アップデートで順位が下落してしまい、ペナルティーを受けたのかと勘違いする人が多いので、アップデートがいつ起きているのかをしっかりと把握しておきましょう」と述べていました。

また、良いドメイン例と悪いドメイン例についても解説していました。

上のスライドの例では、クエリをそのままドメイン名に入れるようなことはあまり効果もないのでおすすめできないと述べていました。

スパムとペナルティーの種類

セッション中盤では、スパムの種類やペナルティー対象となる行為について述べていました。

以前から言われていることではありますが、隠しテキストなどはスパム行為となり、ペナルティーの対象にもなりえると強調していました。

その他にも無価値なアフィリエイトや広告過多となっているページなども対象になりうると述べていました。

ペナルティー解除について

セッションの後半では、ペナルティーの解除について解説していました。ペナルティー解除に関する話が面白く今回のプレゼンテーションで一番印象に残りました。

ペナルティーを受けた場合は、サーチコンソール上から再審査のリクエスト等を行っていくのですが、中には挑発的な文言で再審査を送ってきたり、好戦的な文言が送られて来たりすることがあるようです。

いくつか再審査リクエスト例を共有していましたが、何個か衝撃的な表現をしている文言があり、会場でも笑いが起こっていました。

ペナルティー解除時のリクエスト内容については、「再審査リクエストをするときは、何をどう対処したのかを事実に沿ってわかりやすく記載し、虚偽の内容を書かないように注意してほしいです。」と強調していました。

「検索エンジン側から指摘されている点を修正し、しっかりと対応していけば、ペナルティー解除が進んでいきます」とも述べていました。

【プレゼンテーター】

- Microsoft:Frederic Dubut氏

- SearchBrothers:Fili Wiese氏

SEM PLus編集部からのコメント

今回は「スパムとペナルティー」ということで、改めてスパムとペナルティーについての知識を整理できたセッションでした。ペナルティー解除の解説が特に印象に残っており、再審査リクエストの際は、しっかりと対応していく必要があると改めて感じました。

モバイルファーストインデックス

【SMX EAST 2019】第6セッションは、「モバイルファーストインデックス」というテーマでOraintiのAleyda Solis氏とPerficient DigitalのEric Enge氏からプレゼンテーションがありました。Googleのモバイルファーストインデックスの概要や対応方法について解説していました。

モバイルファーストインデックス

プレゼンテーションの冒頭では「スマホ検索の増加」をテーマに、昨今様々なWEBサイトにおいてスマホ検索での閲覧が増えている点を説明していました。

スマホ検索の増加によって登場したモバイルファーストインデックスは2016年の発表以降徐々に適用が進行していき、現在ではかなりのサイト・ページがモバイルファーストインデックスに準拠してランク付けなどがされるようになりました。

セッション中盤ではモバイルファーストインデックスについての対応例をいくつか紹介していました。

【例1:PCページとスマホページ間でのコンテンツの差異】

モバイルファーストインデックスの準拠に合わない対応をしてしまっている例として、「PCページとスマホページ間でのコンテンツの差異」があります。

スマホになると画面が小さくなってしまうため、「PCには入れていたコンテンツをスマホでは省いてしまう」ということがよくあります。

このようなスマホページとなっている場合、モバイルファーストインデックスが適用されていれば、スマホページに入っていないコンテンツは評価対象として考慮されなくなってしまうので、SEO上不利になってしまいます。

そのため、PCにあるコンテンツはスマホページにも同様に入れておくことをおすすめしていました。

コンテンツが多くて内部がスマホページがごちゃごちゃしてしまうことを懸念している方には、アコーディオン(テキストなどのコンテンツをボタンが押したら展開されて見れるようにすること)などを使って工夫してスマホページを構成していくことをおすすめしていました。

アコーディオンで隠れているコンテンツもSEOの評価対象となるため、うまい具合に整理していくと良いと思います。

他には、Mobile First Index Checkerなどを使用してWEBサイトのチェックなどを行うこともおすすめしていました。

AMP

セッション後半ではAMPについての説明がありました。

AMPは、Accelerated Mobile Pagesの略でモバイルコンテンツを高速で表示させる手法のことです。

モバイルファーストインデックスの流れと共に、AMPも徐々に改良が進んできているようです。

【プレゼンテーター】

- Perficient Digital:Eric Enge氏

- Orainti:Aleyda Solis氏

SEM Plus編集部からのコメント

今回は「モバイルファーストインデックス」ということで、スマホ対応について改めて理解を深めることができたセッションでした。スマホ対応の流れが急速に進んでいる今、SEO対策としてどのようなことが必要になってくるかを今一度整理すべきであると感じました。

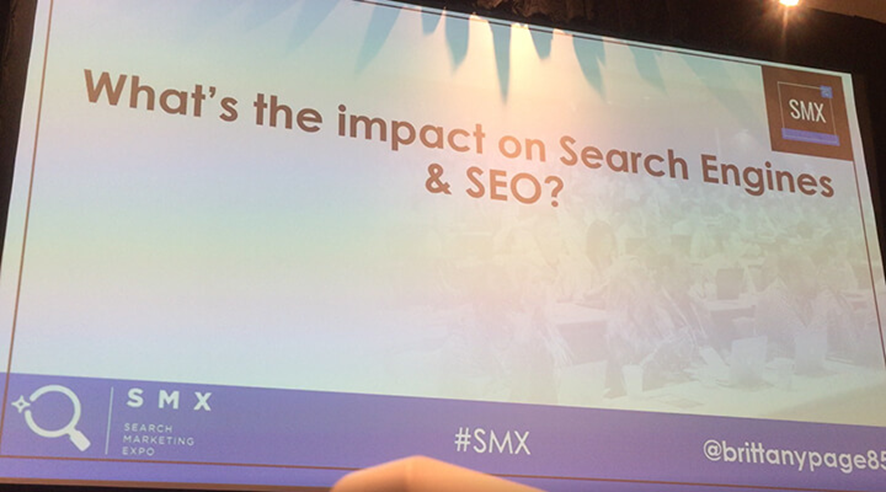

音声検索

【SMX EAST 2019】1日目の最終第7セッションは、「会話型検索と音声検索」というテーマで、3Q DigitalのBrittany Page氏と、Perficient DigitalのEric Enge氏からそれぞれプレゼンテーションがありました。音声検索やSEOとの関連について解説していました。

音声検索とは

プレゼンテーション冒頭では、音声検索の現状について触れていました。音声検索を利用している人は徐々に増加しており、今後益々利用者が増加してくると言われています。

▼ 音声検索のツールは下記の4つがメインで使われているようです。

- アップルのSiri

- GoogleのGoogle Assistant

- AmazonのAmazon Alexa

- MicrosoftのCortana

それぞれ音声検索の質を徐々に改善しており、ユーザー数も伸びてきているようです。

また、音声検索で検索されることは主に以下の4つに分類されているようです。

- 一般的な情報:30%

- パーソナルアシスタント:27%

- ローカルインフォメーション:22%

- エンターテイメント:21%

検索しているクエリについては5W1H(What,Who,Why,Where,When,How)で始まるクエリが多く、音声検索への対応を考える際には、5W1Hの質問に沿ったコンテンツを用意することが重要であると述べていました。

音声検索とSEO

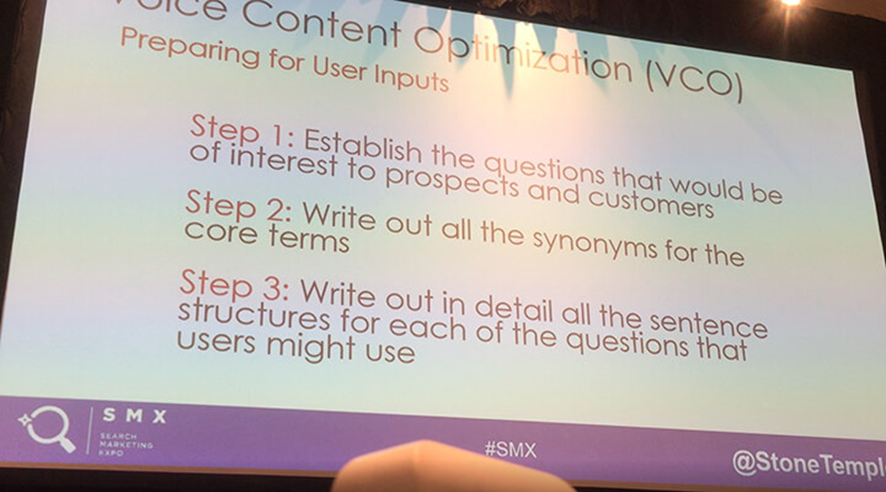

セッション後半では「音声検索とSEO」ということで、音声検索に対し、どのようなことに取り組むべきかを解説していました。

音声検索のクエリは通常の検索と異なり、長くなる傾向があることが多く、こうしたクエリに対する適切なコンテンツを用意することがSEOにおいて重要になってくると述べていました。

【例】

| テキスト | 音声検索 |

| pizza nearme | Where is there a pizza restaurant near me? |

音声検索に対応したコンテンツを作るためには、おおまかに以下の3点を意識してコンテンツ作りを行っていくことを勧めていました。

- 見込み客や顧客にとって関心がある質問をまとめる。

- 同義語をまとめる。

- ユーザーが問うであろう質問に対する詳細な回答をまとめる。

【プレゼンテーター】

- 3Q Digital:Brittany Page氏

- Perficient Digital:Eric Enge氏

SEM Plus編集部からのコメント

今回は「音声検索とSEO」ということで、音声検索の現状について学ぶことができたセッションでした。音声検索はSEO業界の中でもかなり注目を浴びているので、今後も引き続き動向を確認していきたいと思います。

SEOの監査とマシンラーニング

【SMX EAST 2019】8日目のセッションは、「SEOの監査とマシンラーニング」というテーマで、Peak Ace AG のBastian Grimm氏と、Beanstalk Internet MarketinのDave Davies氏からそれぞれプレゼンテーションがありました。

SEOの監査と各業種のSEO対策について

初めにBastian Grimm氏からSEOの監査方法について解説がありました。

▼ SEOの監査には下記3つの点に注意しましょうと述べていました。

- それぞれの監査ステップにおいて適切なフォーマットを利用すること。

- 原因と結果の明確化。

- SEO対策の対策優先順位付けをしっかりと行うこと。

1つ目の適切なフォーマットを使うことに関しては、SEO監査を進行していく上で必要な現状に関するデータ・施策内容・成果等の共有の方法をそれぞれ適切な方法で行うことです。

2つ目の「原因と結果の明確化」については、発生している問題がどのようにして発生しているのか、その原因と結果へのプロセスを明確にしていくということです。

例:ツール上でタイトルタグの重複が発生している等の警告が出た場合、なぜ重複が発生しているのか原因を明確にさせるなど。

3つ目の対策順位付けについては、数あるSEO対策内容の中でどれを先に進めていくのかをしっかりと選定し、実行していくという意味です。

また、Bastian Grimm氏は各業界で注意すべき点についても述べていました。

Eコマース系のサイトやニュースサイトなどいくつかの業界で注意すべき点について列挙していました。

Eコマースサイトの例では、サイト内に別々のURLで全く同じコンテンツがあることがある点などを挙げていました。

マシンラーニングとSEO

Chris Sherman氏からは「マシンラーニングとSEO」について説明がありました。

2015年頃からマシンラーニングによる、アルゴリズムの調整が進んできましたが、このマシンラーニングの特徴・性質について解説していました。

マシンラーニングは、様々なデータから導き出したデータによって検索エンジンのランキングに反映させているようで、ウェブサイトのページデータの読み取りだけでなく、よりユーザーの意図も読み取っていく検索エンジンになっていくと述べていました。

サイトの運営者はこうした検索エンジンのマシンラーニングを理解した上で、キーワードに対するユーザーの意図を汲み取ったコンテンツ作りが必要になっていきます。

SEM Plus編集部からのコメント

今回はSEO監査とマシンラーニングということで、SEOの監査方法や検索エンジンのマシンラーニングについて学ぶことができたセッションでした。特にSEO監査方法については、より良いものを考えて再考していきたいと思いました。

構造化データとSEO

【SMX EAST 2019】9回目のセッションは、「構造化データとSEO」というテーマでOraintiのAleyda Solis氏とGo Fish DigitalのChris Long氏からそれぞれプレゼンテーションがありました。

構造化データについて

プレゼンテーション前半は、Aleyda Solis氏から構造化データに関する説明がありました。

【構造化データとは】

構造化データとは、検索エンジンがWEBページの構造・HTMLの意味を理解できるようにマークアップする専用のコードのことです。構造化データでのマークアップはSEOのランキング要素ではありませんが、リッチリザルトのような、より良いユーザー体験の提供につながります。

Aleyda Solis氏は、構造化データがどのように影響しているかについていくつか説明をしていました。例としてグーグルアシスタントでの活用例を挙げていました。

反対に、しっかりとした構造化データのマークアップをしなければ意味なく終わる可能性もあるので、構造化データのマークアップには注意していきましょうとも述べていました。

構造化データマークアップの際は、「確認・実行・検証・モニター」のステップを踏んでの管理をおすすめしていました。

構造化データには、マークアップで注意しなければならないガイドラインもあるので「Googleのガイドラインもしっかり確認した方が良い」と強調していました。

構造化データの例

続くChris Long氏のプレゼンテーションでは、実際の構造化データのマークアップ例がいくつか紹介されており、実例を見せながらマークアップの注意点を解説していました。

WikipediaやNew York Timesなどの有名サイトの構造化データが紹介されており、構造化データマークアップのヒントを得ることができました。

SEM Plus編集部からのコメント

今回は構造化データとSEOということで、構造化データのマークアップの注意点や事例などを学ぶことができたセッションでした。Googleのガイドラインなどに照らし合わせて、しっかりとしたマークアップをするが重要であると改めて感じました。

ページスピードとSEO

【SMX EAST 2019】10回目のセッションは、「ページスピードとSEO」というテーマで、SearchBrothersのFili Wiese氏からのプレゼンテーションでした。

ページスピードの重要性

プレゼンテーション冒頭では、ページスピードをアップさせることの重要性について解説していました。

ページスピードのアルゴリズム導入は2010年4月に始まり、現在では重要なランキング要素の一つとしてみなされています。

ページの表示スピードが遅いと、SEOのみでなく、離脱率が上がりコンバージョン率にも悪い影響があるため、表示スピードを意識したページ作りを意識する必要があります。

ページスピードをアップさせる方法

Fili Wiese氏は、ページスピードをアップさせる方法として、画像の最適化・CSSの最適化・JSの最適化を挙げていました。WEBページへの画像追加やCSS記述などの際には、ページスピードも考慮に入れることをおすすめしていました。

HTML/CSS/JSのように記述するものが増えていくほど、ページスピードへの影響が出やすいので、大きなサイト・ページを運営している人は特に注意しましょうと述べていました。

ページスピードに関するその他の情報

ページスピード改善の際にはAMPの話もよくでてきますが、今回はAMP以外のスピード改善について様々なことを述べていました。その中で、ページスピードをアップさせる施策の後は、様々なツールでしっかりと効果検証することもおすすめしていました。

例として、Page Speed insightsなどを使った速度確認やアナリティクスでの離脱率確認などを挙げていました。

セッションの後半では、スマホの離脱率についても話があり、「スマホユーザーはページの表示や読み込みが遅ければ遅いほど離脱率が高くなります。スマホからのアクセスがPCからのアクセスを超えている今、ページスピードアップは非常に重要なことになっています。」とFili Wiese氏は強調していました。

SEM Plus編集部からのコメント

今回はページスピードとSEOということで、ページスピード改善について改めて学習することができたセッションでした。ページスピードに関しては、今後さらに重要なSEOランキング要素になってくると考えていますので、弊社では、引き続き最新情報を追っていきたいと思います。

SEOデータのまとめ方

【SMXEAST2019】11回目のセッションは、「SEOデータのまとめ方」というテーマでMerkleのAlexis Sanders氏からプレゼンテーションがありました。今回のセッションでは、実施したSEO対策を正しくテスト・管理する方法について説明していました。

SEO対策のテスト・管理の方法は、「インサイト」「ダッシュボード」「視覚化」「BIプラットフォーム」「テスト」「予測」「スクリプティング」「計算」などのステップがあり、それぞれについて説明していました。

「インサイト」のステップではKPIの設定をしっかりとすることとそれに基づく必要データの確認について述べていました。

また、ダッシュボードの項目ではGoogle Data Studioをはじめとするダッシュボードホストを紹介していました。また、抽出したデータをグラフなどで視覚化する際には、かっこよさなどにこだわるよりも、視覚的に見やすいものにしてまとめるようにしましょうと述べていました。

BI(Business Intelligence)については、Tableau、Power BIの2サービスを紹介していました。

▼ BIは下記のような場合に有効であり、SEOに必要なデータについてもBIでまとめて確認ができるのでおすすめしていました。

- エクセルなどではまとめられないくらいの大量のデータを扱う場合

- 別々のデータを結合したい場合

- 様々なデータをまとめて視覚化したい場合

BI(Business Intelligence)の次は、予測データについても紹介していました。

BI(Business Intelligence)などでまとめたデータをもとに、今後のSEOの効果がどれくらいのものになるかをまとめる方法も様々あるので工夫していきましょうと述べていました。

SEM Plus編集部からのコメント

今回は「SEOデータのまとめ方」ということで、SEOの効果やデータをまとめる方法や管理方法について学習できたセッションでした。様々なツールを駆使したSEOの管理方法において知見を深めることができましたので、今後のSEO効果管理に活かしていきたいと思いました。

大きなサイトがもつSEOの課題と解決方法

【SMX EAST 2019】第12セッションでは、「大きなサイトがもつSEOの課題と解決方法」というテーマでIBMのTanu Javeri氏とComcastのLaura Lippay氏からそれぞれプレゼンテーションがありました。

SEOにおける4つの課題

セッション前半では、IBM, Sr. Global SEO StrategistのTanu Javeri氏からプレゼンテーションがありました。

▼ 主に、SEOにおける重要課題である下記4つを解説していました。

- リンク構築

- コンテンツ構成

- プロセスマネジメント

- SEOチームマネジメント

1つ目のリンク構築については、内部リンク・外部リンク構築の重要性について述べていました。

内部リンクについては各ページ間のリンク構築を行い、クローラーにしっかりと読み込ませるサイト作りを心掛けると同時に、外部のサイト(SNSやコミュニティーサイト等)からのリンク構築も可能な範囲で進行していくことをおすすめしていました。

特にオーソリティがあるサイトからのリンク獲得や、カスタマージャーニーから逆算したリンク配置の重要性を強調していました。

コンテンツ構成については、コンテンツ同士で重複しているページはないかのチェックやしっかりとした階層設定について解説していました。大きなサイトになると重複コンテンツや同じような内容のコンテンツが存在していることが多いらしく、サイト内で競合していないかをチェックすることをおすすめしていました。

3つ目のプロセスマネジメントでは、大きな組織のSEOマネジメントについて述べていました。

大きな組織は支店ごとにWEBサイトをもっていたりするため多数のWEBサイトを運営していることが多いです。こういった組織では全サイト共通のSEO指針やSEO専門の部署を設けて対策していくことをおすすめしていました。

4つ目のSEOチームマネジメントでは、社内や組織内の各部署と連携しながらSEO対策を進めることについて説明していきました。

大きな組織になるとウェブマーケティングのチームだけでは、SEOの実行が困難な場合もあります。そのため、各部署と連携して実行していくことの重要性について述べていました。

組織内でのSEO成功に必要なマインドセット

セッション後半では、Laura Lippay氏から「組織内でのSEO成功に必要なマインドセット」というテーマでプレゼンテーションがありました。

SEO対策を成功させるために注意しておきたいマインドセットについていくつか解説していましたので、3つご紹介します。

1つ目は、「ビジネスゴールとユーザー体験をないがしろにしないこと」です。

SEOのことばかり考え、ユーザー体験が悪くなったりビジネスゴールと関係のない方向でSEOが進んでしまうことは多いらしく、SEO対策の際はユーザー体験などをしっかり考慮した上での対策になるようにしましょうと述べていました。

2つ目に「各分野におけるプロフェッショナルを揃えること」について述べていました。

SEOは様々な側面からアプローチする必要があります。その際に各分野で経験を積んだスペシャリスト集団で取り組めるかどうかはSEOの成功を分ける鍵となります。

3つ目に「データに基づく主張」についても述べていました。

SEOは100%確定してランキングなどを予測できない要素があります。そのため組織内でSEOの予想等をする際は、思い込みで話さず極力データに基づいて論理的に予測を説明していく必要があると強調していました。

SEM Plus編集部からのコメント

今回は「大きなサイトがもつSEOの課題と解決方法」ということで、比較的規模の大きいサイトに対するSEO対策の注意点について学ぶことができたセッションでした。規模が大きくなるとマネジメント関係での課題が多くなってくることがあると思いますので、SEOマネジメントのヒントとして活用できると感じました。

JavaScriptとSEO

【SMX EAST 2019】第13セッションは、「JavaScriptとSEO」というテーマでNot a RobotのJamie Alberico氏と、GoogleのMartin Splitt氏からそれぞれプレゼンテーションがあり、下記4点の解説がありました。

- レンダリングについて

- JavaScriptとDOMについて

- Googleのレンダリングについて

- レンダリングチャレンジ

以下、それぞれについてご紹介していきます。

レンダリングについて

プレゼンテーションの冒頭では「レンダリングとは何か?」という点について解説していました。

レンダリングとは、WEBブラウザがサイトのHTMLなどの情報を読み込み画面イメージとして表示させることを指し、「JavaScriptをレンダリングすることがSEOなどに影響することがある」と述べていました。

※ JavaScriptがしっかりと記述されていなければブラウザでの表示がされないことがあります。

JavaScriptとDOMについて

2つ目にJavaScriptとDOMについて解説していました。

DOMとは「Document Object Model」の略で、簡単に言うと「HTMLやXMLなどを操作するための機能」のことです。JavaScriptのレンダリングについて理解する際に知っておくべき機能なので、覚えておきましょうと述べていました。

Googleのレンダリングについて

3つ目に、Googleのレンダリングがどのように行われているかについて解説していました。ざっくりではありますが、「クロール」「レンダリング」「Fetching」などのプロセスについて説明していました。

レンダリングチャレンジ

4つ目のレンダリングチャレンジでは、レンダリングに関する様々な技術を解説していました。

代表的な例として、JavaScriptを使用したLazy Load(遅延読み込み)などを紹介していました。最後は「JavaScriptを賢く使い、UXの改善を進めていきましょう」と述べて、セッションは終了しました。

SEM Plus編集部からのコメント

今回は「JavaScriptとSEO」ということで、JavaScriptの注意点やレンダリングについて学ぶことができました。技術的なことではありますが、SEOを行う上でも大切な部分になりますので、しっかりと実装していく必要があると感じました。

SEOに関するQ&A

【SMX EAST 2019】最終の第14セッションでは、「SEOに関するQ&A」というテーマで司会の方から質問を行いプレゼンテーター達が回答していくセッションでした。

3名のスピーカーが、パネルディスカッション形式でモデレーターからの質問に回答していました。

■ 左端(Moderator)

Jessica Bowman氏

Owner, SEO In-house, Editor at Large, Search Engine Land

■ 中央左(Speaker)

Dave Davies氏

Beanstalk Internet Marketing, CEO

■ 中央右(Speaker)

Tanu Javeri氏

IBM, Sr. Global SEO Strategist

■右端(Speaker)

Fili Wiese氏

SearchBrothers, SEO Expert - Search Engine Land Contributor

ぜひ、読んで欲しい記事

-

SEO対策ページの表示速度はSEOに影響する?計測方法と10の改善方法を解説2025/10/10

SEO対策ページの表示速度はSEOに影響する?計測方法と10の改善方法を解説2025/10/102025/10/10

-

SEO対策「見つかりませんでした(404)」とは?サーチコンソールに表示された場合の解決方法を解説2025/10/10

SEO対策「見つかりませんでした(404)」とは?サーチコンソールに表示された場合の解決方法を解説2025/10/102025/10/10

-

SEO対策クロールバジェットとは?定義と上限・最適化の方法を解説2025/10/03

SEO対策クロールバジェットとは?定義と上限・最適化の方法を解説2025/10/032025/10/03

-

SEO対策「代替ページ(適切なcanonicalタグあり)」の意味と解決方法を解説2025/09/17

SEO対策「代替ページ(適切なcanonicalタグあり)」の意味と解決方法を解説2025/09/172025/09/17

-

SEO対策「noindexタグによって除外されました」とは?解決方法について解説2025/09/12

SEO対策「noindexタグによって除外されました」とは?解決方法について解説2025/09/122025/09/12

-

SEO対策SEOの勉強法|SEOコンサルがオススメする勉強方法と学ぶべき内容2025/09/12

SEO対策SEOの勉強法|SEOコンサルがオススメする勉強方法と学ぶべき内容2025/09/122025/09/12